我是一名女权主义者。 我对这个“F”字没有任何问题,而且从来没有过。

一直以来都有女性拒绝这个标签。 当我还是一名 80 年代末至 90 年代初的大学生时,一些女性拒绝使用这个词和身份认同,因为她们将其与刻板印象联系在一起,如刺耳的声音、愤怒、缺乏幽默感和毛茸茸的腿。 我从来不关心这些联想。

有些人没有声称该标签是因为他们认为该运动在解决以下挑战方面没有做太多工作 所有 女性。 例如,种族可以在识别女权主义者方面发挥作用。 自称女权主义者的白人女性多于黑人女性。 我明白这一点。

但我同意尼日利亚作家 Chimamanda Ngozi Adichie 的观点,他写了这篇文章(并发表了 TED 演讲) 我们应该都是女权主义者。 无论该运动是否兑现了其承诺(事实并非如此),消除性别等级制度的目标都值得继续努力。

在我的女权主义信仰的核心,我同意阿迪奇在她的文章中的这一说法:“我们教导女性,在人际关系中,妥协是女性更有可能做的事情。” 我认为我们不仅告诉女性这种情况更有可能发生,而且也更令人向往。

我希望看到这一点被撤销。 我们还没有到那儿。 在某些方面,我们正在倒退。

今天的女权运动坚持认为,捍卫女性安全和女性体育平等竞争环境的女性是反跨性别者的偏执者。 这是对女性的欺凌。 这是一个谎言。 它正在将我们对自己的同情心武器化,同时强化女性必须妥协才能让别人更舒服的方向。

我相信妇女享有平等权利和平等机会。 我相信女性有权在更衣室、大学校园、监狱和受虐妇女庇护所中获得安全的单性空间。 在体育方面。 时期。 对我来说,这就是女权主义。

我的女权主义觉醒是在大学期间读到格洛丽亚·斯泰纳姆的书时发生的 令人发指的行为和日常叛乱, 西蒙娜·德·波伏娃 第二性, 玛格丽特·阿特伍德 女侠的故事 和玛雅·安杰卢的 我知道为什么笼中鸟高歌。 在我的女权主义研究以及文学理论和批评课程中,我对“男性凝视”的学术分析着迷。 我是反色情、支持性的,并且短暂地是双性恋(就像当时在大学时那样)。

我开始明白,我从 1972 年《第九条》的通过中受益,然后我在斯坦福大学的校园里继续努力推动女性教育平等。 我游行到 夺回夜晚 我敦促我的教授们扩大“经典”,除了威拉·凯瑟和简·奥斯汀之外,还包括托妮·莫里森和佐拉·尼尔·赫斯顿等黑人女作家。

大四前的那个夏天,我在华盛顿特区的全国妇女组织工作,我团结起来捍卫自己的选择。

我又花了几年时间才克服了饮食失调,但这种康复是由我新觉醒的女权主义推动的。 我的 啊哈片刻 当我意识到将自己的价值与外表联系起来时,我以一种与我同龄的年轻人永远不会的方式束缚了自己。

通过接受父权制的条款,我承认了自己的不平等地位。 或类似的东西。 也许是胡言乱语,但它确实有效。 我停止了禁食、暴食和净化,开始生活和奋斗。 读娜奥米·沃尔夫的书 美丽的神话 在此过程中并没有受到伤害。

我在 90 年代中期进入职场,发现女性还有很多山需要攀登。 除了支持职能之外,女性领导者的人数为零——人力资源和企业传播等部门可能由女性领导,但仅此而已。 他们是“真正的”商业领袖(男性)的顾问。 这些女性在行政会议上低声说话,靠在总统耳边提供建议,但常常被挥手示意。 他们提供建议,但他们不控制或决定。 他们(在某种程度上)产生了影响,但没有发挥领导作用。

我的阅读能力不断提高。 我读了贝尔胡克斯、苏珊·法鲁迪和丽贝卡·沃克,并思考了女权主义的第三次浪潮。 我喜欢 塞尔玛和露易丝 我愤怒地观看了安妮塔·希尔(Anita Hill)指控克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)性骚扰的证词。

第三波女权主义对性解放的主张——这常常让人觉得是为了证明一个观点而无端的混杂——从来没有吸引过我。 我本来就不是一个正经的人。 但我应该进行大量毫无意义的性行为的想法不仅没有吸引力,而且感觉会让自己失望。 尝试确实导致了很多焦虑。 我不太擅长脱离。 我想我是一个半性恋者,这会让我在今天的词典中成为酷儿。 也被称为非常典型的女性,至少对于我的 X 一代来说是这样。

后来,在谢丽尔·桑德伯格告诉我应该这样做之前,我靠了过来。 在妈妈战争最激烈的时候,我捍卫了我的职业妈妈和唯一养家糊口的地位。 我在公司的职位不断晋升,并了解到只有在舞台上才能最好地确保同工同酬和机会,而不是从外部推动。

当我在封锁期间反对公立学校长期关闭(并因此丢了工作)时,我所支持的不仅仅是孩子们和他们接受教育的权利。 也是女人。 女性在很大程度上是孩子的主要照顾者,即使她们有全职工作。

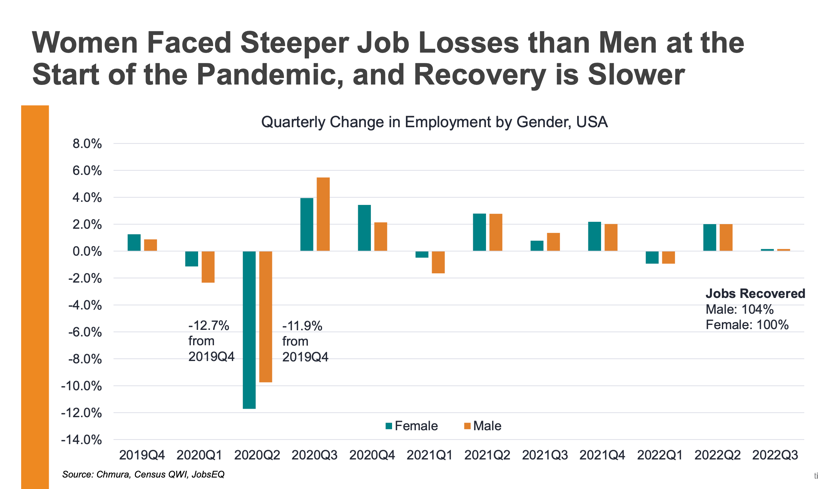

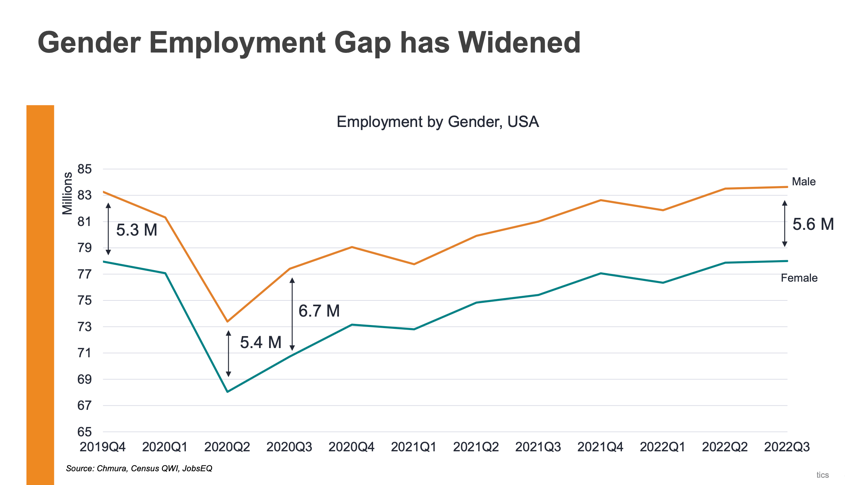

在新冠疫情期间,女性成群结队地退出劳动力市场,因为Zoom学校被证明毫无用处,为了让孩子接受教育,她们纯粹是出于必要。 仍然是女性 重返劳动力市场滞后 三年多后的今天,我们经历了性别就业差距的扩大。

在美国公司李维斯 (Levi's) 任职期间,我为团队中的女性而奋斗。 2013 年,当我成为首席营销官(管理着一支近 800 人的团队)时,我做的第一件事就是对性别和其他关键人群进行薪资评估。 不出所料,存在性别工资差距,我们纠正了它。

我还尝试激励和鼓励女性员工不断前进,尽管她们可能会遇到挫折。 我指导过千禧一代和 Z 世代女性。 我邀请了格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem)、塔拉纳·伯克(Tarana Burke)、艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)和前美国女足教练吉尔·埃利斯(Jill Ellis)(带领球队两次赢得世界杯)等演讲者来分享她们个人的逆境和胜利故事。

我是竞技场上的女人。 30多年来。

对于任何受过大学教育的左倾 X 世代女性来说,我的女权主义觉醒读起来就像是陈词滥调。 但它是我的。 我学会了反击、大声说出来、说不,而不只是接受男人的舒适比我自己的舒适更重要。 (这需要一段时间才能付诸实践。)

最终我在 #MeToo 运动中扮演了一个小配角,因为我制作了一部获得艾美奖的电影,名为《 运动员A 它揭露了体操运动中的残酷虐待——性虐待、身体虐待和情感虐待。 我感觉自己好像在恳求 不要忘记被教练虐待的年轻运动员,在电影明星挺身揭露哈维·韦恩斯坦的光辉故事中。 影片凸显并推动了 运动员运动 反对体育运动中的虐待行为—— 我们也是,似乎在说。

因此,我现在非常沮丧地想知道,你们都在哪里? 我召集起来为妇女权利而战的所有人——我们为妇女的安全空间而战,我们喊道 不就是不! 和 夺回夜晚! 当我们游行穿过校园时。 但你现在在哪里? 你不再关心女性的安全了吗? 机会均等吗?

你的防暴女孩的咆哮在哪里,为那些只想要平等竞争环境的体育女性辩护? 当保拉·斯坎兰 (Paula Scanlan) 在众议院司法小组委员会作证时说:“我知道有一些遭受性创伤的女性,她们因未经她们同意而将亲生男性带入她们的更衣室而受到不利影响。 我知道这一点是因为我是这些女性中的一员?”

就在 5 年前,在 #MeToo 运动最激烈的时候,如果一位女士说 当我和阿齐兹·安萨里约会时,我也是如此。 当他点了错误的酒时,他不尊重我,她的故事将得到验证并发表在 宝贝网 (尽管这一切看起来有点过头了,也许对于整个运动来说是一个真正的鲨鱼跳跃时刻)。

现在,斯坎兰被她所在的大学送去接受心理治疗,因为她说,作为性侵犯的受害者,她在更衣室里与生身为男性的人一起换衣服感到不舒服,在她的例子中,她是变性游泳运动员莉亚·托马斯。 当斯坎伦说这句话时,她就被抹黑为偏执狂 我感觉不安全。 我是性侵犯的受害者,我在更衣室里和一个生性男性、生殖器完好无损且暴露的人在一起感到不舒服。 她的大学告诉她必须接受治疗才能学会适应。

相信女人怎么了? 或者只是 有阴茎的女性 我们现在应该相信并支持吗? 其余的人——六分之一的性侵犯受害者——是否应该再次默默地满足他人的要求? 对于有阴茎的女性? 跨性别女人 ,那恭喜你, 女性,跨性别活动人士对我们大喊大叫。 在斯坎兰。

1 年 2017 月 2 日,我在华盛顿特区与参议员黛安·范斯坦 (Dianne Feinstein) 首次会面,讨论运动员安全和虐待问题。 我带着当时 10 个月大的女儿穿越全国来到华盛顿,与参议员会面,同行的还有大约 XNUMX 名其他运动员,其中大多数人都曾遭到拉里·纳萨尔的性虐待。

在第一次会议上,我是房间里的“长辈”,充当历史的声音。 我被包括在内是为了强调这样一个事实,早在纳萨尔——现在名誉扫地的美国体操队前队医,因性虐待数百名年轻运动员而被判终身监禁——变得声名狼藉之前,虐待就已经发生了。 他能够长期虐待运动员,是一种允许虐待运动员的腐败文化的结果。 他对运动员进行了三十多年的性侵犯,因为他被允许这样做。 这项运动的领导者——比如前美国体操协会(USAG)首席执行官史蒂夫·彭尼(Steve Penney)——知道这一点,但也对此视而不见。 法律上不承认他们是强制报告者,因此他们不需要报告涉嫌虐待或了解虐待情况。 所以他们没有。

我们都向参议员讲述了我们的故事,范斯坦在那天承诺: 我将通过一项法律来保护年轻运动员。 法律可能会有所帮助,但需要改变的是文化。 这比通过法律还要困难。 你必须做这项工作.

那年晚些时候, 保护年轻受害者免受性虐待和安全运动授权法案 ——或者众所周知的《安全运动法案》——被通过成为法律。

安全运动是一个非营利组织,于 2017 年底在《安全体育法案》的支持下成立,作为一个独立机构(独立于美国奥林匹克委员会或美国奥委会)成立,旨在帮助保护运动员。

SafeSport 组织定义了禁止行为,提供教练培训和教育,制定了报告虐待行为的政策和程序,并建立了正式流程,运动员和更多强制报告者可以通过该程序向 SafeSport 报告虐待行为。 他们还调查并解决虐待指控。

SafeSport 教导运动员和其他体育观察者(家长、管理人员等),如果您 看到某事说某事。 如果您感到不舒服,请报告。 如果该行为明显违法,请向警方举报。 如果不太清楚——也许是一种诱骗行为,比如一名男教练向一个 10 岁的孩子谈论他的性经历(这对我来说是 1970 世纪 1980 年代和 XNUMX 年代体操界的常见经历)——请向 SafeSport 报告。

大量报告涌入 安全运动的投入令人难以承受且难以管理。 除了 150 个未决案例之外,他们每周还会收到 1,000 多份报告。 批评越来越多。 去年,美国前司法部长萨莉·耶茨 (Sally Yates) 得出结论,安全运动“没有必要的资源来及时处理收到的大量投诉。”

尽管资金不足,SafeSport 的使命仍然明确:保护运动员免受虐待。

如果一名女教练在更衣室里赤身裸体到处游荡,与未成年女运动员走得太近,如果这让年轻女孩感到不舒服,那就应该报告。

但如果利亚·托马斯也这么做呢? 难道因为跨性别女性就不能报告吗 ,那恭喜你, 女性? 但它 is 如果是亲生女性这样做的话,应该报告吗? 根据斯坎伦的经验,这似乎确实是现在的标准。 (我承认斯坎兰最近是在 NCAA 的赞助下游泳的,而不是 USOC 或美国游泳协会——但我本以为考虑到 #MeToo 运动、第九条和 SafeSport 制定的原则,将会有一个NCAA 内的可比标准。我错了,至少在女性更衣室里的跨性别运动员问题上。)

这没有任何意义。 优先考虑幸存者的声音发生了什么?

我战斗得太激烈、太久了,现在不能闭嘴了。 从我意识到我有发言权到我花了20多年的时间 我实际上用它来倡导 为我自己和其他即将参加奥林匹克运动的运动员。

我认识许多女性,她们在暗处窃窃私语,告诉全国各地厨房里的朋友—— 这里出了点问题。 我向你屈服:当男人袭击我们时,我们被告知要保持安静,然后我们最后说 不,我们不会安静。 我们鼓起勇气,夺回了夜晚。 我们说 我的舒适和安全很重要.

那时我们拒绝被恐吓,但现在我们却让自己被恐吓。 我们正在重新做这件事——允许他人的需求和愿望优先于我们自己的需求。 现在,极左派——通过纯粹的恐吓力量和对任何敢于发声的人进行抹黑运动的威胁——让那些害怕被称为偏执狂的女性(我们过去害怕被称为正经人)做事他们的出价。

当然,所有跨性别女性都不会利用这种情况进行虐待。 并非所有教练都这样做。 但有些人这样做。 如今,SafeSport 收到的大量虐待报告就证明了这一点。 无论如何,#MeToo 运动推动的近年来的标准以女性的身体和情感安全为中心。 为什么不是现在?

有一些包容性的解决方案,但不包括让女性保持沉默和诽谤,并告诉她们需要把自己的恐惧和不适放在一边。

正如范斯坦参议员告诉我的那样,文化变革是困难的。 但这就是我们目前面临的情况,尽管是以意想不到的方式。 我们仍然应该享有安全的空间和平等的机会。

所以,我仍然是一个女权主义者。 我正在用我的声音。 我敦促我的女权主义者同胞也这样做。

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。