Covid-19 大流行的历史早在 2019 年之前就开始了。

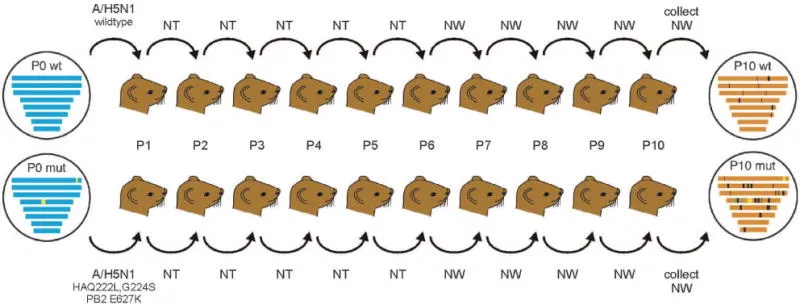

如果我要为导致 Covid-19 的一系列事件设定一个开始日期,我会从 2011 年开始,当时荷兰科学家 Ron Fouchier 和他在伊拉斯姆斯大学的团队感染了一种高致病性禽流感,并将该病毒培育成更易感染的病毒。在哺乳动物中具有传染性,然后选择在具有全球影响力的科学期刊上发表他的发现。

在这一系列事件的许多时刻,富希耶博士都有其他选择。我也是一名生物学家,我也想过通过基因工程和育种的结合可以制造出可怕的东西,但与富希耶博士不同的是,我没有按照那些可怕的冲动行事,更不用说在公共领域分享这些想法了。

在轻松培育出潜在的大流行病原体后,富希耶博士可以选择在非公共场所向荷兰国防和情报界报告他的发现,提高他们对威胁的认识,而无需在全世界范围内普及他的生物恐怖分子手册,从而增加了对威胁的认识。威胁本身。相反,富希耶博士 出版了一本所谓的生物恐怖主义食谱,并附有一幅漫画,展示了如何引发大流行:

许多科学家对富希耶博士和他在伊拉斯姆斯大学的研究团队危险的暴露癖感到愤怒。引文、资助和名誉真的值得冒引起流行病和杀死数百万人的风险吗?

大多数公众并没有意识到富希耶的行为所引发的言论科学战区。关于可能导致大流行的危险研究的激烈争论发生在公众视野之外。然而,为了了解 Covid-19 大流行的历史, 最有可能由危险研究引起的流行病,了解科学家在功能获得研究方面存在分歧的历史非常重要。争论非常激烈,学院的大厅里至今仍能听到痛苦的回声。

将这个领域一分为二的道德界线仍然存在,这是 2014 年不可调和的分歧的鸿沟,它分裂了社区的各个部分,似乎决定了他们对 2023 年新冠病毒起源的看法。一方面,一些科学家有充分的理由担心,这种冒险行为在没有任何实际好处的情况下,可能会导致一场导致数百万人死亡的大流行。

另一方面,有些研究人员因其增强潜在大流行病原体的科学特技而获得名声和资金,研究人员声称这项危险的工作可能会带来洞察力,即使还没有,还有一些资助者能够通过指出他们资助的科学头脑所造成的威胁来扩大他们的投资组合规模。科学家通过发表威胁全球健康的想法而激发管理者心中的恐惧越多,他们就越能请求更多的资金来“减轻”“坏人”的威胁。

当然,具有讽刺意味的是,福奇领导的美国生物防御研究是在炭疽袭击之后开始的,因为炭疽袭击是由一位立场很容易获得炭疽的科学家进行的。如果富希耶博士患有愤世嫉俗的抑郁症并出于怨恨而决定倒掉一个小瓶,会发生什么?

反对令人关注的功能获得研究招募了来自许多不同研究领域的许多不同的科学家,他们所有人都可以做明显的算术来看到风险/收益。

需要强调的是缺乏好处。目前还没有通过增强潜在的大流行病原体来开发对策或疫苗。虽然有人质疑 Fouchier 培育的 H5N1 流感毒株是否 可以 发现它在被迫进入科学家的繁殖制度时可能会在哺乳动物中传播,但这并没有回答它是否会在哺乳动物中传播的问题 将 在自然环境中可在哺乳动物中传播。

无论哪种流感毒株开始在人类中传播,无论是来自猪、鸟类还是其他动物,该病毒都将通过核苷类似物或蛋白酶抑制剂等广谱对策来对抗,我们可以在不增强病原体的情况下对其进行改进,并且可以预防感染和预防感染。 /或使用针对相同的 H 和 N 抗原的疫苗来减轻严重程度,我们知道我们的免疫系统可以识别这些抗原来抵御流感。富耶创造了自然界中没有的东西;尽管禽流感已经传播了几十年,感染了许多养鸡场、水貂场等,但他花了不到一个月的时间培育的东西却没有出现,而所有这些都没有真正引起富希耶制造的大流行病原体。

与此同时,风险几乎是无限的。 Fouchier 博士开始治疗的禽流感感染死亡率为 50%,严重程度是 SARS-CoV-100 的 2 倍以上。富希耶不知道实验结束时感染死亡率会发生什么变化,只知道他的繁殖计划会增加哺乳动物的传染性。如果像这样的病毒逃出实验室,仅因感染就可能导致 30% 的人类死亡。这种病毒可能会压垮医疗系统,当人们呼吸困难,家人在无法寻求治疗的情况下死亡时,我们的医疗系统可能会关闭,我们所有的经济系统都将因缺勤而遭受灾难性失败,从而引发影响经济的灾难。分配和人类获取食物、能源和其他关键物资的能力。

如果一个拥有核武器的国家开始相信意外释放一种增强型潜在大流行病原体是一种战争行为,无论他们的逻辑是什么,无论是将该制剂误认为是武器还是疫情的爆发对其国家安全造成了如此严重的损害,他们都认为有必要为了报复,引发核冲突并非不可想象。增强的潜在大流行性病原体完全释放的最佳情况类似于 SARS-CoV-2:运气好的话,该病毒的严重程度要低得多(例如 SARS-CoV-1 的感染死亡率为 10%,SARS-CoV-2 的感染死亡率为 1%) -CoV-10 30/XNUMX-/XNUMXth)。数百万人死亡,如果这起事故被曝光——从各方面来看,这应该是为了追究责任——那么它将在研究潜在大流行病原体的这个小科学研究领域留下历史性的污点。

好处:还没有。风险:从 20 万人死亡(相对良性的情况)到人类历史上最大的大规模伤亡事件,甚至可能是人类文明的终结。因此,许多理性的科学家对潜在大流行病原体的增强说“不,谢谢”。

如果这些反对关注的功能获得研究的论点听起来非常合理,那是因为它们确实如此。作为一名定量生物学家,我的工作是估计事件发生的可能性以及事件发生的严重性。没有数据表明这项工作可以减轻大流行的严重程度。与此同时,有明确的数据和原因表明,如果研究人员使病原体比自然界中发现的病原体更具传播性和毒性,那么这项工作会增加大流行的可能性,并增加由研究相关事故引起的大流行的严重性。

谁反对这种反对增强潜在大流行病原体的简单论点?为什么?谁资助他们的工作?哪些科学系统能够克服如此简单的算术,以很少的回报来支持冒险方?

要了解 Covid-19 大流行的前史,我们必须了解“科学科学家”以及他们作为增强潜在大流行病原体的学术游说者的作用。

“科学家为科学”——致病的学术游说团

Ron Fouchier 2011 年的作品于 2012 年发表于 科学是美国科学促进会的官方期刊,也是世界上最大的期刊之一。

当关于富希耶特技的伦理学争论愈演愈烈时,科学家们是否暂停了他们的工作以等待解决方案?不。

相反,2014 年 XNUMX 月,由威斯康星大学麦迪逊分校的 Yoshihiro Kawaoka 领导的一组科学家 在实验室中创造了一种类似于 1918 年西班牙流感病毒的病毒。 1918 年的病毒造成的死亡人数与第二次世界大战的死亡人数相当。在这个岔路口,研究人员看到了一个指向“1918年西班牙流感”的路标——到底为什么有人会走上导致这些恐怖的研究道路呢?为什么我们的大学里会产生这些病原体?

研究人员声称,在鸟类中传播的禽流感病毒与 1918 年的西班牙流感相似,因此他们帮了流感病毒的忙,使其与导致 50 万人死亡的灭绝流感病毒株更加相似,并询问“这是否使得它变得更加相似”。更差?”我知道没有任何愚蠢的问题,但如果有,那么这将是一个愚蠢的问题。

显然,如果你有一种极其糟糕的病原体,那么采用其他病原体并使它们变得更像极其糟糕的病原体,这应该会使不太糟糕的病原体变得更糟。毫不奇怪,类似 1918 年的禽流感具有中等传染性,并且将 1918 年流感的部分禽流感病毒添加到感染这些非天然嵌合病毒的小鼠中,会增加疾病的严重程度。

Kawaoka 于 2014 年 XNUMX 月发表了他的论文。就像 Fouchier 的特技一样,Kawaoka 极其危险的工作激起了观察这项工作的科学家的愤怒。使潜在大流行病原体更像大流行病原体的明显后果是使潜在大流行病原体变得更糟。没有制定对策,也没有开发出疫苗。没有做出任何具有工业价值的东西,但川冈获得了学术荣誉、出版物、引用和资助,也许这项工作激起了其他人的学术兴趣。

在川冈责成他的研究生和博士后处理这些非自然病原体期间,人类面临的净风险急剧上升。在平行宇宙中,无论是由于一次事故还是因资格考试未通过而心怀不满的学生,我们都可能在 2014 年威斯康星州麦迪逊市经历了流感样疾病的激增,然后才发生了导致历史性死亡的大流行。

值得庆幸的是,我们没有。我们也没有吸取2011年和2014年的教训。为什么不呢?

2014年XNUMX月,一群对川冈实验深感担忧的科学家发声了。 剑桥工作组 来自许多机构和许多研究领域的许多科学家聚集在一起,签署了一份共识声明,阻止潜在的大流行病原体的增强。剑桥工作组指出,即使在美国顶级实验室中也发生了涉及天花、炭疽和禽流感的事件,证明即使在最安全的环境中,这项研究的风险也永远无法降低,而且一个错误的后果可能会真正降低。灾难性的。用他们的话说,他们请愿:

应减少涉及产生潜在大流行病原体的实验,直到对风险、潜在收益和风险缓解机会进行定量、客观和可信的评估,并与更安全的实验方法进行比较。现代版的阿西洛玛流程让科学家们提出管理重组 DNA 研究的规则,这可能成为确定最佳方法的起点,以实现战胜流行病和确保最高安全水平的全球公共卫生目标。只要有可能,就应优先采取更安全的方法,而不是任何可能导致意外大流行的方法。

开枪了。紧接着,反对剑桥工作组的团体如雨后春笋般涌现。这个团体自称为“科学科学家”。顾名思义,他们实际上是科学界的“男孩就是男孩”,呼吁让科学家做科学。

科学科学家声称,在没有证据的情况下,他们对有风险的研究充满信心 可以 安全地进行此类工作 必要 为了了解微生物的发病机制、预防和治疗,但它们没有为这些说法提供任何理由,也没有反驳此类研究导致事故的经验证据,也没有具体的对策或预防措施。他们声称这些好处是意料之外的,并且随着时间的推移而累积——换句话说,他们承认他们无法预见此类工作的好处,他们只是需要更多时间来证明这些不存在的、意料之外的好处。正是出于学术兴趣和意想不到的利益,他们希望恢复危害人类的工作。

《科学科学家》的语言值得仔细阅读,因为它揭示了在 Covid-19 大流行期间为大多数公众所熟悉和厌恶的语言的修辞起源。 Covid-19公共卫生政策不仅反映了科学科学家不同寻常的成本效益分析,即假设收益而忽略成本,而且还集中了学术微生物学家的职业和愿望,这些微生物学家的职业生涯是以牺牲更广泛的利益为代价而从事危险工作的。民众。科学科学家认为:

如果我们希望继续提高对微生物如何引起疾病的理解,我们就无法避免与潜在危险的病原体进行研究。认识到这一需求,全球投入了大量资源来建设和运营 BSL-3 和 BSL-4 设施,并以各种方式降低风险,包括监管要求、设施工程和培训。确保这些设施安全运行并配备有效人员,从而最大限度地降低风险是我们最重要的防线,而不是限制所进行的实验类型。

在这篇文章中,科学科学家将潜在大流行病原体的研究与研究混为一谈 加强 潜在的大流行病原体。没有人说“不要研究埃博拉”,我们说的是“不要让埃博拉变得更糟!”没有联邦法律禁止开采铀——毕竟,许多普通土壤和岩石中都存在微量铀——但有非常严格的法律禁止浓缩铀。

在将天然病原体的研究与增强病原体以制造非天然生物制剂的研究相结合后,科学科学家提出,可以通过为最先进的设备和更多的人员提供更多资金来减轻风险,而不是限制要进行的实验类型。让科学家成为科学家,男孩成为男孩——不要在浓缩铀或增强毁灭文明的病原体方面制定繁文缛节,只需给予学术科学家更多的资金和自由,尽管此类工作缺乏工业或防御效益以及天文数字的风险。

科学科学家声称,如果不解决监管空白,现有法规就已经足够了,更不用说考虑单一事故的地缘政治后果,更不用说考虑可能被误解为使用生物武器的事故了。他们最后称对手的立场教条主义:

科学科学家对于如何最好地评估风险有一系列意见。然而,维持教条主义立场并没有什么好处。只有进行公开的建设性辩论,我们才能互相学习经验。最重要的是,我们作为专家团结起来,致力于确保公众健康不受损害,并捍卫科学界,特别是微生物学的声誉。

在这里,我们可以看到在 Covid-19 大流行期间流行的语言的伏笔。 “我们作为专家团结在一起” 介绍了定义 Covid-19 科学和公共卫生政策审议的权威和纪律地盘之争的论点,包括声称 “科学共识” 关于疫情政策。这些专家致力于“确保公众健康不受损害”及 “科学的声誉……得到了捍卫。”

科学科学家与工业无关。虽然他们名义上得到生物防御基金的支持,但他们会在公共领域公布他们制造的恐怖,从而引入威胁,而不仅仅是让我们的国防或情报界意识到威胁。他们深奥的学术动机的平庸既可悲又可笑——如果他们的游说努力失败,而我们的科学体系阻止了这种危险的工作,我们可能会笑。

因此,这是一个致病的学术游说团体,而不是一个致病的工业游说团体。他们只是想要论文、拨款、名誉、对疾病机制的深奥理解,而不直接应用于生物防御。我们本可以就生物防御、生物武器公约进行对话, 俄罗斯和朝鲜的进攻性生物武器计划,但这不是谈话。

这次谈话是关于让公立大学制造能够造成地缘政治灾难的特工……因为一些科学家想要可怕的论文来让他们一举成名,并为更酷的技术提供更多资金,更多的员工。

Covid-19 大流行期间的科学科学家

捍卫科学. 称不同意的人为反科学。让科学家成为科学家。

关于功能获得研究的争论历史有助于我们将当代言论置于语境中,了解在 Covid-19 起源争论中谁是谁以及他们为什么这么说。每一位参与 2011 年至 2019 年激烈辩论的科学家都受到了这场研究伦理之争的影响。 “科学科学家”背后的学者是在争论的火焰中锻造出来的,他们组成了由共同信仰定义的研究卡特尔,他们鄙视 2014 年试图监管他们的人。

我们在科学科学家的联合创始人中找到了谁,但是 罗恩·富歇尔 和 川冈佳宏?考虑到他们在我们今天的困境中所扮演的角色,加入他们的行列的名字值得一提: 克里斯蒂安·德罗斯滕, 文森特·拉卡尼罗 (人畜共患病恶霸的顾问 安吉拉·拉斯穆森(Angela Rasmussen)), 大卫·莫伦斯 (NIH/NIAID), 卡德拉湾 (现在位于 彼得·达扎克的生态健康联盟), 斯蒂芬·戈德斯坦 (有缺陷的 Worobey 和 Pekar 等人的合著者), 伊恩·利普金 (近源作者), 沃尔克·泰尔, 弗里德曼·韦伯,伊拉斯姆斯大学的另外四位科学家是与 玛丽恩·考普曼斯, 和更多。随着时间的推移,我将用粗体写下科学科学家及其亲密同事的名字。

剑桥工作组赢得了这场战斗,并于 2014 年暂停了令人关注的功能获得研究。然而,科学科学家组织(包括其队伍中的 7 名 NIH/NIAID 成员)继续游说 NIH 和 NIAID 的官员。最终,美国生物防御支出负责人安东尼·福奇与美国国立卫生研究院负责人弗朗西斯·柯林斯合作,重新定义了“关注的功能增益研究”。他们改变了定义,称如果你以制造疫苗为目标(或希望)增强潜在的大流行病原体,那么这并不是“增强潜在的大流行病原体”。 2016年, 彼得·达扎克 在生态健康联盟(其中 卡德拉湾 现在有效)感谢他在 NIH 和 NIAID 的项目官员取消了他的功能获得资助暂停。

科学家可以再次从事科学研究!

2016年,达扎克帮助武汉病毒研究所制造了一种新型感染性克隆——rWIV1。 2017年,Daszak帮助武汉病毒研究所的Ben Hu和同事交换了蝙蝠SARS相关冠状病毒中的刺突基因,最终提高了它们的传播能力(令人关注的功能获得研究)。 2018年,Daszak提出在SARS-COV感染性克隆中插入弗林蛋白酶切割位点。 2019 年,Daszak 组建的小组正是为了加强武汉 SARS 相关冠状病毒的工作而得到了 NIH 和 NIAID 的支持。 2019 年底,SARS-CoV-2 在距武汉病毒研究所仅几步之遥的武汉出现,含有 SARS-CoV 中从未见过的弗林蛋白酶切割位点,在动物贸易网络中没有留下任何痕迹,并且以极高的亲和力出现。人类受体,并且其基因组中含有与感染性克隆一致的不寻常缝合。

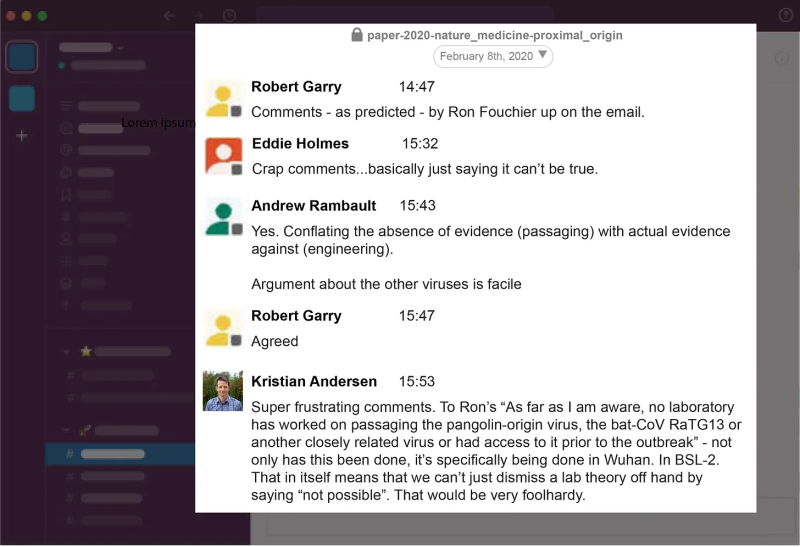

2020 年 XNUMX 月,克里斯蒂安·安德森 (Kristian Andersen) 和埃迪·霍姆斯 (Eddie Holmes) 开始相信最有可能是实验室起源。他们联系了福奇博士,福奇博士组织了一次电话会议。

在这个历史的关键时刻,福奇博士邀请了谁参加这次电话会议?

福奇博士邀请了威康信托基金会的负责人杰里米·法勒。一些背景是,威康信托基金是世界上支持 CEPI 的最大健康科学资助者之一,CEPI 支持全球病毒组项目,而 Daszak 是全球病毒组项目的财务主管。法勒不是法医专家,他与武汉实验室存在经济利益冲突。房间里的三位资助者都与研究人员有直接联系,这些研究人员所关注的功能获得研究可能导致了这场大流行。

福奇和柯林斯敏锐地意识到,达扎克的研究包括在武汉进行的与 SARS 相关的冠状病毒的功能获得工作,他们也意识到,他们在 2017 年站在了科学家科学一边,并利用他们的官方权力地位推翻了暂停令关于这项有风险的研究。如果安德森和霍姆斯是对的,那么这次电话会议的资助者和组织者福奇、柯林斯和法勒可能会成为调查和监督听证会的对象,历史甚至可能让他们对这次疫情爆发负责。

在历史的关键时刻,这些矛盾的资助者请了谁?

他们邀请了 罗恩·富歇尔, 克里斯蒂安·德罗斯滕,富希耶的伊拉斯谟大学同事, 玛丽恩·考普曼斯、Wellcome Trust 的 Paul Schreier 以及其他一些人。值得注意的是,缺席本次电话会议的人员包括 (1) 美国联邦调查局 (FBI) 的法医专家、(2) 美国疾控中心主任和功能获得性研究的反对者罗伯特·雷德菲尔德 (Robert Redfield) 博士,以及 (3) 剑桥工作组的任何人。通话结束后,《Proximal Origin》由杰里米·法勒 (Jeremy Farrar) 代笔,由 伊恩·利普金.

大约在同一时间, 彼得·达扎克 开始组织 Lancet 这封信称实验室起源理论为“阴谋论”。 Daszak 与 Ralph Baric 和 Linfa Wang(2018 年提案的两位共同作者)共同起草了这份“声明”,但并未签字。签署者名单如下:

让我们来分解一下这些作者。

Hume Field 是生态健康联盟的中国科学和政策顾问,William Karesh 是生态健康联盟负责健康和政策的执行副总裁,Rita Colwell 自 2012 年起担任生态健康董事会成员。

可以说,生态健康联盟在本文中得到了很好的体现。

我们还看到了威康基金会 (Wellcome Trust) 的负责人杰里米·法勒 (Jeremy Farrar),他在推动、起草、代笔、出版和普及《近源手稿》方面发挥了重要作用。在法勒旁边,我们可以看到杰出的最终作者迈克·特纳 (Mike Turner),他是威康信托基金 (Wellcome Trust) 的科学总监。换句话说,在 2019 月初的 Proximal Origin 电话会议上,Farrar 带来了他的全新 (2) 首席运营官 Paul Schreier,聆听有关 SARS-CoV-2019 可能实验室起源的低调交流,几周后,Farrar 带来了他的全新首席运营官 Paul Schreier。 (XNUMX) 科学主任迈克·特纳签署达扎克的声明。

法勒利用自己作为威康信托基金负责人的影响力,将实验室起源理论称为“阴谋论”。威康信托基金是世界上最大的健康科学资助者之一,与达扎克在东南亚的研究有联系。他没有列出 WellcomeTrust 资助的生态健康联盟和生态健康联盟 2 年在武汉制造 SARS-CoV-2018 这样的病毒的提议与 2019 年获得 NIAID 的资助之间的联系。

该论文的以下作者也是科学科学家:

- 罗纳德·科利

- 克里斯蒂安·德罗斯滕 (来自近端原点调用)

- 乔西·戈尔丁

- 亚历山大·戈尔巴伦亚, 宣布与中国冠状病毒研究人员过去/正在进行的合作.

- 杰拉尔德·T·科伊施

- 彼得·帕莱斯

- 坎塔·苏巴拉奥

本文的其余作者也有故事,其中大多数科学故事与关键资助者、研究人员以及实验室起源调查的核心研究重叠。快速查看谁是谁 Lancet 纸:

- 查尔斯·卡利舍 (Charles Calisher),达扎克和菲尔德过去的合作者。

- 丹尼斯·卡罗尔 (Dennis Carroll) 是美国国际开发署全球病毒组项目的负责人,该项目通过 CEPI 获得了惠康信托基金的资助,彼得·达扎克 (Peter Daszak) 担任该项目的财务主管。

- Luis Enjuanes 曾与 Christian Drosten、Peter Daszak、Ralph Baric 甚至 Ron Fouchier 合作。 宣布与中国冠状病毒研究人员过去/正在进行的合作.

- 巴特·哈格曼斯 (Bart Haagmans),德罗斯滕 (Drosten)、库普曼斯 (Koopmans) 和富希耶 (Fouchier) 的合作者。

- James M Hughes,Peter Daszak 的长期合作者

- Sai Kit Lam,马来西亚病毒学家 Daszak 的长期合作者

- 胡安·卢布罗斯, 生态健康联盟科学与政策顾问

- 约翰·S·麦肯齐, 生态健康联盟科学与政策顾问 谁 宣布与中国冠状病毒研究人员过去/正在进行的合作.

- 在撰写本文时,美国国际开发署预测项目主席乔娜·马泽特 (Jonna Mazet) 正在与中国的冠状病毒研究人员合作。

- 斯坦利·帕尔曼, 宣布与中国冠状病毒研究人员过去/正在进行的合作.

- 潘利奥, 宣布与中国冠状病毒研究人员过去/正在进行的合作.

- Linda Saif,与 Peter Daszak、Ralph Baric 等人的长期合作者。

据我所知,劳伦斯·马多夫(Lawrence C. Maddoff)和伯纳德·罗伊兹曼(Bernard Roizman)这两位作者与达扎克(Daszak)、巴里克(Baric)、富希耶(Fouchier)、德罗斯滕(Drosten)、中国或《科学科学家》没有明显的联系。

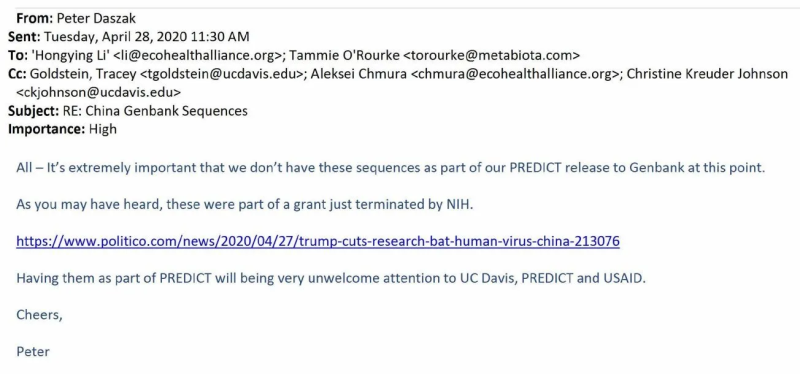

美国国际开发署的 PREDICT 项目在这里有所体现。虽然 PREDICT 存在于我们的短期记忆中,但还有另一种沟通方式值得重新审视。发布后不久 Lancet 在这封信中,达扎克写信给加州大学戴维斯分校的 PREDICT 同事,敦促他们不要发布中国基因库序列,因为“将它们作为 PREDICT 的一部分将 [原文如此] 引起加州大学戴维斯分校、PREDICT 和美国国际开发署非常不受欢迎的关注。”

回顾一下,达扎克组织了一封信,称所有实验室起源理论为“阴谋论”,这封信上写着达扎克的资助者,如丹尼斯·卡罗尔和乔安娜·马泽特(美国国际开发署)和杰里米·法勒(威康信托基金),以及七位联合创始人和科学科学家的签名者。

正如我所说,在新冠疫情爆发之前,科学家们在这项危险的研究中所存在的鸿沟定义了我们。当代研究卡特尔是由共同的信念组成的,这一鸿沟的一侧在世界上最大的健康科学资助者——福奇、柯林斯、法勒(和美国国际开发署)的首脑中获得了盟友。这个科学盟友网络变成了一个利益冲突的网络,腐败的科学权力以不道德的方式被用来宣扬实验室起源“难以置信”、实验室起源理论是“阴谋论”的错误说法。

历史揭示了公众可能错过的事情

大多数人在 2020 年初了解 XNUMX 月份的电话会议并阅读这些论文时,可能错过了这一历史背景。《Proximal Origin》以平息“阴谋论”为目的而向公众展示,该论文显得独立,因为 Andersen 等人。没有透露达扎克在 NIH、NIAID 和 Wellcome Trust 的资助者在推动、推广、代写手稿以及招募历史上存在冲突的科学家作为他们的“独立”专家的角色。与武汉实验室有关的人歪曲了科学,声称实验室起源是令人难以置信的——根据许多说法,这种代笔报告和有动机的推理,来自那些知道实验室起源“极有可能”的人,可以被视为虚假信息活动。

作为 NIAID 的负责人,福奇博士通过在国际新闻上介绍《近端起源》来推动虚假信息运动,称他不知道作者是谁,从而给人一种作者独立于福奇的错觉。不过,福奇博士对伊恩·利普金很了解,当利普金获得中国科学奖时,福奇博士给利普金发了一封贺信。当杰西·布鲁姆 (Jesse Bloom) 发现删除的序列使我们对 SARS-CoV-2 早期爆发的评估变得复杂化时,福奇博士非常了解安德森,他给安德森打电话。

每个人都认识埃迪·霍姆斯;甚至中国人民解放军和武汉的科学家也认识埃迪·霍姆斯,因为霍姆斯是第一个公布 SARS-CoV-2 基因组的西方人,霍姆斯帮助中国科学家描述了武汉病毒研究所已公布的与 SARS-CoV-2 最接近的亲属。当福奇博士声称他不知道作者是谁时,我一点也不相信。

只有该领域的科学家才能理解这种不诚实的行为有多么明显,而当人们熟悉历史时,他们就能立即知道原因。 2014 年,福奇站在了科学家的一边,他推翻了对相关功能获得研究的暂停,NIAID 资助了 Daszak 的 DEFUSE 同事于 2019 年在武汉开展工作。

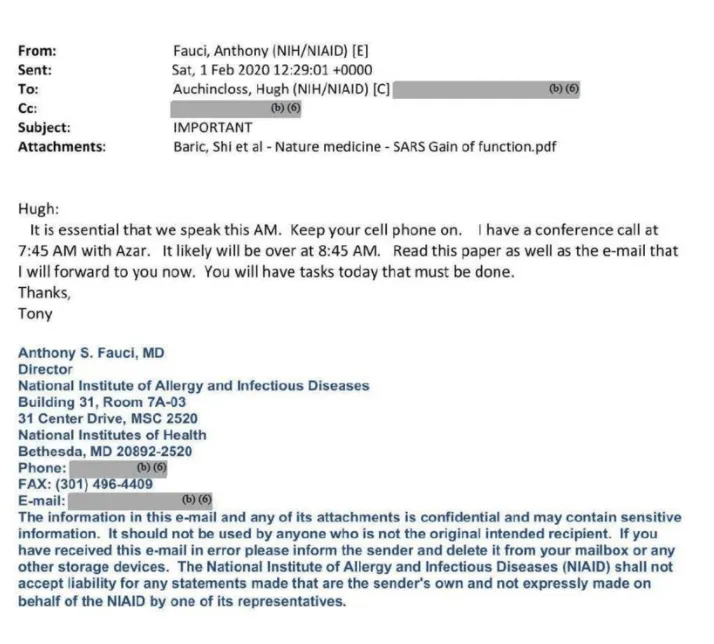

福奇博士立即担心实验室来源可能指向他自己机构的项目,因为在听到安徒生和霍姆斯声称这可能是实验室泄漏后,福奇在午夜后向休·奥金克洛斯转发了一份巴里克论文,称有紧急任务需要完成(Baric 是 DEFUSE PI 之一)。福奇将一个高度冲突的资助者网络聚集在一起,他们将一个高度冲突的科学家网络聚集在一起,德罗斯滕、富希耶、库普曼斯等人也聚集在一起。通过电话向安德森、霍姆斯、利普金等人施压,要求他们声称实验室来源“难以置信”。

通话结束后,安德森收到了由福奇亲笔签名的 9 万美元资助金。

公众人士可能已阅读 Lancet 在不知情的情况下写下这封信的七名合著者是科学科学家,他们在 2014 年为这项被假设导致 2019 年大流行的工作进行了游说。该信函的许多其他合著者 Lancet 论文要么与 2 年提议制造 SARS-CoV-2018 等病毒的组织(生态健康联盟)合作,要么是该组织的资助者(Wellcome Trust、美国国际开发署),要么是相关工作的合作者(PREDICT),或者与这个网络。

具有相似名字和历史的科学家的文献追踪仍在继续。每一篇声称源自人畜共患病的论文都受到国际媒体的广泛报道。如果我不得不猜测的话,我敢打赌,健康科学资助者对这项工作的官方建议以及近源工作和福奇的祝福所赋予的媒体联系带来的现有优势,在媒体对这一领域的报道不平衡中发挥了作用。科学。当学者们争夺叙述时,没有什么力量比影响力更大,而人畜共患起源论文的影响力比我见过的任何其他科学论文都更超出了他们的理解范围。

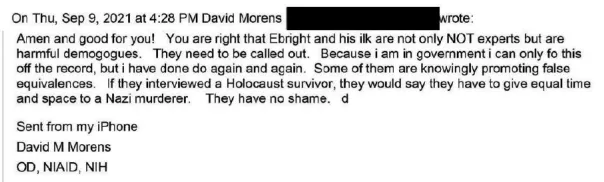

Covid-19起源科学战区包含许多熟悉的名字。自然, 斯蒂芬·戈德斯坦 将继续成为存在严重缺陷的人畜共患起源作品的合著者,以及 富歇尔的亲密同事, 玛丽恩·考普曼斯 和 文森特·拉卡尼罗的学生, 安吉拉·拉斯穆森(Angela Rasmussen)。 2021年,在协调应对 “最新进攻线” 大卫·莫伦斯 指示近源作者, 斯蒂芬·戈德斯坦 以及其他人通过 gmail 而不是他的 NIH/NIAID 电子邮件地址与他联系,以降低这些官方 NIH/NIAID 电子邮件被 FOIA 获取的风险。

当 Valentin Bruttel、Tony VanDongen 和我发表论文讨论 BsaI/BsmBI 图谱在野生冠状病毒中如何不同寻常并与传染性克隆一致时,除了像科学科学家这样的科学家之外,谁都会反驳我们的主张 弗里德曼·韦伯,他们歪曲了我们的工作,错误地声称 II 型酶只能用于 No See'Um 组装,忽略了它们在我们提出的前 Covid 组装方法中的记录作用,甚至 No See'Um 技术通常需要修改限制地图。无论如何,布鲁特尔博士签署了剑桥工作组的共识声明。您认为负责监督 Bruttel 等人审查的期刊的同行评审员、编辑或董事会成员是谁?这是另一天的有趣故事。

当乔纳森·莱瑟姆 (Jonathan Latham) 出现在一次重要的冠状病毒会议上并试图展示有关他自己的 SARS-CoV-2 实验室起源理论的材料时, 沃尔克·泰尔 是一位会议组织者 拒绝莱瑟姆博士分享他的工作。

随着大流行病席卷全球,大多数公众都迫切需要安全保障。福奇在没有透露他的利益冲突的情况下成为“美国医生”,一小群学术科学家在他们的同事可能造成的全球危机中将自己视为科学救世主,而这群高度矛盾的科学家来自 2014 年的一方面鸿沟利用他们的影响力来“捍卫科学”和“捍卫公共健康”,组织对不同观点的“毁灭性打击”,并压制非常可信的理论,即他们游说的研究可能导致了每个人都警告他们的灾难性事故。

致病的学术游说团

历史很长,任何故事都是不完整的。据我所知,亚里士多德更喜欢荷马而不是赫西奥德,因为赫西奥德会从宇宙之初开始讲故事,而荷马会开门见山,只提出与理解手头故事相关的事实。与我在这里讲述的故事相比,还有更多的事实、更多的历史,而且历史可以追溯到几十年前。

历史的艺术是以一种足够短、便于记忆的方式压缩教训。这段历史的简短版本是,一些科学家进行了具有正反馈循环的冒险研究:承担的风险越大,他们就越把管理者吓得屁滚尿流,他们获得的资金就越多。从事加强潜在大流行病原体的危险工作的学者获得了机构权力,包括与 Wellcome Trust 负责人和 NIH/NIAID 一直到高层的联系。他们成功游说福奇和柯林斯推翻了他们的工作暂停,不是为了明显的利益,而是为了名誉、资金和其他非工业、学术的需求。

暂停令被推翻后,从 NIH 和 NIAID 到 USAID、Wellcome Trust(通过 CEPI)和盖茨基金会(再次通过 CEPI)等资助者都支持了这项工作,当病原体出现在医院门口时,形成了一个复杂的利益冲突网络。接受这项工作资助的实验室。他们还在这一科学领域制定了规范,即出版危险病原体的食谱不仅可以接受,而且可以让你出名并获得充足的资金。随着全球各地的学术实验室开始尝试类似于川冈、富希耶和巴里克的特技,这些规范在世界范围内引起了轩然大波。

随着实验室起源的证据越来越多,福奇和柯林斯在房间里招募了一些世界上最矛盾的研究人员、致病学术游说团的负责人、科学科学家的联合创始人,如罗恩·福奇尔、克里斯蒂安·德罗斯滕,以及他们的(和达扎克(Daszak)的亲密同事玛丽昂·库普曼斯(Marion Koopmans)。这些资助者掩盖了他们的角色,即推销、代写和推销声称实验室起源理论是“阴谋论”的出版物。

这些资助者利用他们的权力地位扩大他们帮助撰写的论文的影响范围,从福奇在国家电视台上介绍《近端起源》到法拉尔在《自然》杂志上撰写编辑,将威康信托基金会的附属机构纳入达扎克的“声明”,并利用他作为一篇论文负责人的地位世界上最大的健康科学资助者的支持者宣传他帮助代写的论文,这些论文称实验室起源理论为“阴谋论”,实验室起源“令人难以置信”,所有这些都没有透露威康信托基金与达扎克和相关实验室的关系。 《Proximal Origin》的作者克里斯蒂安·安德森 (Kristian Andersen) 在撰写福奇博士推动的论文后不久,就获得了福奇博士的 NIAID 的 9 万美元资助。

安德森的资助已经过审查,但到 1 月 XNUMX 日电话会议时尚未被接受——福奇有权拒绝安德森的资助,这是安德森知道的事情,因为他与福奇、法拉尔坐在房间里,和柯林斯,受到 Fouchier、Drosten、Koopmans 等人的斥责。

在围绕武汉实验室的利益冲突网络之外,独立科学家站出来记录与实验室起源一致的证据。科学科学家、达扎克和其他同事开始利用他们的网络(例如拉卡尼洛和拉斯穆森)、他们对科学权力地位的控制(例如泰尔)以及他们的媒体联系(例如霍姆斯、安徒生等人)将论文定位在 监护人, “纽约时报”等)压制异议,欺凌反对派,并发起一场学术影响力空前的虚假信息运动。

世界上大多数人在 2020 年进入病毒学领域,却没有意识到该领域自 2011 年以来就处于研究风险之战之中。在 SARS-CoV-2 出现时,风险研究正在获得资助福奇的 NIAID、柯林斯的 NIH、法拉尔的 Wellcome Trust 等。这项危险的研究是由福希耶、德罗斯滕、泰尔、达扎克和其他在科学权力节点掌舵或董事会的人进行的。

世界上大多数人并不知道在 Covid-19 之前就开始了激烈的制度权力斗争。大多数公众不了解这段历史,也不知道由假设产生 SARS-CoV-2 的确切研究引起的大流行会给所有游说“让科学家成为科学家”的人的声誉带来历史性的污点。与此同时,科学科学家们清楚地意识到他们面临的声誉风险。

我个人并没有参与这些辩论——2011-2014 年我正忙着攻读博士学位,在普林斯顿大学的楼下,师从埃迪·霍姆斯的同事(也是我们共同的朋友)布莱恩·格伦菲尔,研究进化论和竞争。我从在格伦费尔工作的亲密朋友那里听说了这场辩论,我们都在狭小的场地、满是灰尘的房间里、墙上挂着深奥的数学书籍讨论了这项工作的伦理问题。到 2017 年,我正在从事关于蝙蝠病毒起源、出现和爆发预测的 DARPA YFA 工作,到 2018 年,我正在帮助为 Daszak 提出 DEFUSE 拨款的 DARPA PREEMPT 呼吁撰写拨款。

作为一个了解这场辩论但当时没有冒险的人,我现在感到有公民责任通过教育公众这段定义我们现代辩论的重要、深奥的学术历史来了解当前的情况。当我听到福奇和法勒邀请“福希耶、德罗斯滕和库普曼斯”到房间时,我立即知道这意味着什么——这意味着他们带来了房间里三个最矛盾的科学家,这些科学家的声誉会下降,他们的资金也会受到影响。如果是实验室来源,则大幅下降。

当像彼得·霍特兹这样的人到处声称存在“反科学”运动时,有一些有趣的社会学在起作用,因为科学比微生物学广泛得多,更不用说研究潜在大流行病原体的微生物学的一小部分了,更不用说研究潜在大流行病原体的微小子集了实际上旨在增强潜在的大流行病原体。科学科学家试图以“科学”为中心,这样做是试图与其他更好地管理其风险的科学领域或气候学等其全部目的是理解和减轻风险的科学领域建立虚假的团结他们不可能进行工程。霍特兹虽然不是科学科学家,但在 SARS-CoV-2 出现时,他正在将病毒学工作分包给武汉病毒研究所。

这一极少数的高度直言不讳的病毒学家都被利益冲突和声誉风险束缚在一起,这些风险来自于过去为获得可悲的资金和名誉利益而进行游说的努力。在新冠疫情爆发之前,他们曾游说反对法规,如今他们仍在游说以赢得信任来监督自己的研究。他们意识到实验室事故会影响他们的资金和名誉,并且考虑到他们在这件事上的利益冲突,普通公民不能信任他们做出适合每个人、甚至我们国家、甚至我们世界的决定。

他们是“科学科学家”,一个自私自利的学术游说团体,如果与能够终结人类文明的微生物进行研究,在进入实验室之前需要进行背景调查或呼气分析仪,那么他们的职业生涯就会一落千丈。

由于他们成功地游说和争夺权力,他们得到了他们想要的东西——他们的研究得到了大量资金,他们的实验室配备了人员,潜在的流行病病原体的增强无需像科学家要求的那样进行背景调查就可以扩散。手枪。

我们不应该让科学家成为科学家。我们应该制定关于发布危险发现的道德准则。我们应该考虑制定法律,不允许科学家将其危险研究的风险完全外化,并正式确立科学家在处理潜在的大流行病原体时的注意义务。我们应该欢迎能够暂停和停止研究的独立机构的监督,这些研究的好处不会超过其风险,并且对参与停止风险研究的团体的资助不应取决于风险研究本身。由于福奇和柯林斯利用他们的权力扭转了局势,有利于获得关注的功能研究,剑桥工作组在新冠疫情之前输掉了这场战斗。

那些阻止危险研究的科学家会大喊“停下来!”既然公众已经意识到了,就可以接受公众的增援吗?或者,科学科学家会继续利用其在媒体方面的现有优势,误导公众了解其研究的真正风险吗?我们是否能够招募动员起来的公众来承担管理工作的任务,或者科学科学家是否会利用他们在学术界的现有优势来确保病毒学内部的权力节点,压制关于 SARS-CoV 可能实验室起源的公开科学讨论? 2、逃避责任,并成功游说更多资金、更多人员和更多学术研究来增强潜在的大流行病原体?

我们是否会阻止可能终结人类文明的灾难性实验室事故,或者公众是否会害怕专家以避免这场争论,他们是否会遵循科学并“让科学家做科学”,即使这些特定的科学家可能会毁灭我们大家?

通过了解致病性学术游说的历史,我真诚地希望公众能够参与到这个话题中,并看到干预的迫切需要。科学很棒。我热爱科学。然而,科学和宗教一样,在人们涉足之前也是一件美好的事情。参与这个特殊的微小利基科学领域的人们创建了一个不负责任的系统,其激励措施不一致,损害了国家安全和全球健康。

任何旨在减少实验室事故风险的政策都必须与科学科学家及其创建的系统抗衡,在该系统中,一些科学家发表并广泛传播危险的工作和增强病原体的协议来吓唬人们,利用随之而来的恐惧来增加他们的资金,利用他们的资金和名誉来确保学术界内的权力节点,并利用他们的权力来逃避责任和监督。

转载自作者 亚组

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。