我们都错误地认为“美国人”拥有相同的文化、相同的信仰和价值观。 然而,尽管在我们的民主实验和我们缴纳联邦税的那笔钱中团结一致,但我们美国人是一个多元化、多元化的人,跨越了广泛的宗教、社会经济、种族、政治和其他信仰和环境。

我们的建筑环境从纽约市等世界大都市奇观到阿拉斯加因纽特村庄的偏远前哨。 我们的房屋范围从巨大的豪宅和高耸的摩天大楼到草原上的房屋、质朴的小屋和没有自来水的沙漠霍根。 许多美国人从有组织的宗教中解放出来,并以不可知论者或无神论者的身份自由地漫游世界,而其他人则是有组织的宗教的虔诚宗教成员,他们相信永恒的诅咒、轮回等等。 我们有城市推进技术前沿,每个口袋里都有 5G 网络和 iPhone,我们有阿米什人。

在我们这个庞大而多元化的国家,在制定公共卫生政策时未能应用文化相对主义的标准公共卫生实践并欣赏美国的多元化可能——而且几乎肯定会——导致过度依赖以种族为中心的政策建议,例如接触者追踪应用程序,这些应用程序显然对阿米什人服务不足。 以种族为中心的公共卫生政策是不道德的——它可能无法为科学界代表性不足的人群提供服务,并且可能破坏公共卫生。

我们的国家和国际公共卫生政策容易受到以种族为中心的政策建议的影响,因为科学与我们经济的许多部门一样,存在多样性问题。 虽然 18.4% 的美国人是西班牙裔, 只有 8.4% 的流行病学家是西班牙裔; 虽然 13.4% 的美国人是黑人,但只有 5.4% 的流行病学家是黑人。 虽然 23% 的美国人是共和党人,但只有 6% 的科学家是共和党人. 我还没有见过阿米什科学家,但也许那是因为大多数科学工作都发生在网上。

虽然阿米什人的接触者追踪应用程序显然很荒谬,但在 COVID-19 中还有其他更有害的科学种族中心主义和政策分歧的例子。 COVID-19 政策中种族中心主义的一个特别有力的例子是科学家在通过集中保护减轻病毒危害与通过封锁、旅行和贸易限制等全社会变化来遏制病毒之间的有争议的辩论中驳回保守政策的方式和学校停课。

遏制与缓解

遏制和缓解,我们两年多来一直争论的事情,是流行病控制的错误二分法。 然而,我们认为这种二分法和任何试图了解 COVID 期间发生的事情的历史学家都必须了解“遏制”政策而不是“缓解”政策的背景。

通过降低病毒的严重性和减少病毒传播的组合来控制病毒。 我们可以通过治疗来降低严重程度,我们可以通过各种行为改变和非药物干预来减少传播,我们可以通过接种疫苗来减少传播,有时甚至是严重程度。 COVID-19 的挑战在于,我们几乎没有经过验证的安全、有效和广泛可用的治疗方法,而且疫苗的 3 期试验直到 2020 年底才完成。

在 2020 年全年,我们没有疫苗,科学问题集中在如果 COVID-19 在没有任何缓解措施的情况下在人群中肆虐会有多严重,缓解措施可以减少多少 COVID-19 住院和死亡率,以及哪些附带损害我们的非药物干预会导致。 建立在这些悬而未决的科学问题的基础之上的是大流行性公共卫生政策,而我们在 2020 年面临的核心政策问题是,在一场疫苗的赌博中,我们愿意在多大程度上减少传播。

遏制 支持者愿意尽最大努力减少传播,这一切都是在一场大赌注中,即疫苗可能被证明是安全有效的,并且比严格的 COVID 政策造成的附带损害所造成的生命损失更多。 遏制倡导者认为,缓解 COVID 的努力将导致美国某个县或州 0.4% 的人口因病例达到高峰而死亡,到大流行浪潮结束时,多达 0.5-0.8% 的人口死亡。 对于遏制支持者来说,强迫人们留在家中、关闭学校、限制旅行和贸易、尽一切可能阻止病毒并等待疫苗是合理的, 否则数百万美国人会死去.

遏制支持者也倾向于避免谈论其政策建议的成本,但会建议通过增加联邦支出补贴劳动力来减轻大流行政策造成的危害。 遏制支持者想象联邦政府有能力并有能力满足被前所未有的政策打乱的美国人的多样化需求。

几乎没有人能够解决如何减轻我们的国家行动对境外人民造成的伤害,例如主要在非洲和亚洲面临严重饥饿的超过 20 万人口激增,或者全球超过 100 亿儿童因我们被告知,由于封锁、旅行和贸易限制以及对病毒的普遍恐惧而导致的经济收缩可能会导致 0.6-1% 的感染者死亡。

减轻 另一方面,支持者认为,对 COVID 大流行负担的估计高度不确定或高估,大流行政策的估计公共卫生成本太低,而遏制政策的实际人类和公共卫生成本可能更高,联邦政府认为可能不足以灵活地满足 340 亿人的各种需求,这些人的生活因疫情控制政策而中断,而且在为公共卫生服务时伤害人们是不道德的。 他们提议放弃疫苗赌博,转而集中精力保护处于严重 COVID-19 高风险的患者,而不需要我们将传播减少到零。

缓解措施的支持者专注于保护疗养院,将测试和 N95 口罩分配给护理设施,这些设施占早期 COVID-50 爆发中死亡人数的近 10%。 与其通过可能导致通货膨胀的刺激检查来补贴数亿美国人的劳动力,也没有计划应对我们境外的饥饿和贫困,缓解支持者主张放松限制并为数百万人提供有针对性的经济支持因 COVID-19 住院或死亡的高风险人群。

2020 年年中,虽然流行病学家警告病毒的危害,但经济学家警告我们应对病毒的危害。 小号供应链中断的迹象正在出现 由于封锁、旅行/贸易限制以及高度严重的流行病信息导致消费者行为发生变化,共同加剧了贫困和严重饥饿,因为每天靠 1 美元生活的人们不再每天赚 1 美元,同时也扰乱了使用的交通网络由人道主义组织来避免世界上最贫困人口的饥饿。

伟大的(巴灵顿)辩论

如前所述,“遏制”与“缓解”是疾病控制的错误二分法。 然而,美国对流行病政策的大量审议变成了关于“遏制”与“缓解”的部落讨论,随着主流流行病学家和自由主义者呼吁加强联邦和国际疾病控制,而许多经济学家、保守派、一些流行病学家呼吁采取缓解措施,减少 COVID-1 政策带来的附带损害。

科学家们对 SARS-CoV-2 的严重程度、大流行政策的健康和经济成本以及各种非药物干预措施的可能功效的估计各不相同。 然而,尽管科学家之间在流行病政策的科学基础上存在这些合理的分歧,但许多科学家未能承认这些合理的分歧,许多主要的机构公共卫生人物在很大程度上接受了遏制政策和信息,同时从缓解论点中制造了稻草人。

4月XNUMX日,《大巴灵顿宣言》签署并向公众发布,主张将重点保护作为一项能够减少大流行病危害的公共卫生政策和公共卫生政策。

8 年 2020 月 XNUMX 日,美国国立卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯 (Francis Collins) 和 NIAID 负责人、美国流行病政策负责人安东尼·福奇 (Anthony Fauci) 相互通过电子邮件呼吁 对《大巴灵顿宣言》的“毁灭性废除”. 虽然“大巴灵顿宣言”中没有提到“群体免疫”,但许多遏制支持者开始将重点保护错误地表述为“群体免疫”策略。

在12年2020月XNUMX日, 世卫组织总干事称缓解为“群体免疫战略” 并辩称'在公共卫生史上,从未将群体免疫用作一种策略'。 14 月 XNUMX 日,Rochelle Walensky(现任 CDC)、Marc Lipsitch(哈佛 T-Chan 流行病学家,现任 CDC 爆发预测和分析中心负责人)、Gregg Gonsalves(耶鲁大学公共卫生教授)经常抨击 GBD推特,谁也 促使福奇在 19 年 2020 月加强对 COVID-XNUMX 的联邦响应) 和 Carlos del Rio 写了一篇文章,谴责大巴灵顿宣言是一种“群体免疫战略”。 Marc Lipsitch 曾就其 COVID-19 疫苗咨询辉瑞和 Moderna 的利益,华盛顿邮报的文章中没有声明存在利益冲突,他们认为除非我们在疫苗问世之前停止传播,否则数百万美国人可能会死亡。

然而,在大巴灵顿宣言的背景下,出现了重要的科学证据。 从大流行开始,瑞典就采取了针对 COVID-19 的缓解政策,并选择不关闭学校、酒吧和餐馆,将保护重点放在严重 COVID-XNUMX 的高风险患者身上。 对于这种违法行为,瑞典被美国主流媒体的科学和公共卫生政策信使妖魔化了。 值得注意的是,《大巴灵顿宣言》的共同签署人之一马丁·库尔多夫来自瑞典,但科学家们并没有好奇地了解瑞典的文化、信仰和价值观,以及这些文化差异如何成为库尔多夫博士与瑞典政策保持一致的基础,科学家们猛烈抨击瑞典和大巴灵顿宣言。

许多美国流行病学家和公共卫生人物变成了扶手椅专家,在没有深入了解瑞典文化的情况下向瑞典游说政治批评,而这些专家正在推动美国政策和流行病媒体的报道,对科学和政策的合法替代观点完全不屑一顾.

让我们缩小一点,看看大图。

在 COVID 负担以及非药物干预的成本和收益方面存在合理的科学分歧。 在一个庞大的多元化国家,在州与联邦政府的相对角色方面存在深刻的政治分歧,其中疾病预防控制中心是一个非监管机构,并且各州被授予宪法中未列举的权力,一个由科学家组成的小型政治单一文化掌控了局面我们国家的公共卫生政策对其政治偏好的影响,最明显的是当格雷格·贡萨尔维斯(Gregg Gonsalves)怂恿安东尼·福奇(Anthony Fauci)协调联邦政府对 COVID-19 的反应时。

美国联邦关于 COVID-19 的公共卫生政策信息反映了像世界卫生组织这样的国际卫生组织,这些组织都反映了主流媒体关于 COVID-19 的信息所呈现的错误共识,所有这些都鼓励了全社会的变化,从封锁到禁止/餐厅和学校停课。

领先的流行病学家向美国人提出的政策选择并不是针对以公正方式提出的科学问题的详尽、客观的解决方案。 相反,美国联邦政策制定者和一群关系密切的流行病学家优先考虑这些科学家选择的政策偏好的有利表述,这些科学家推动了美国的流行病学和公共卫生叙事。

美国人的信仰、规范和价值观各不相同,虽然有些人可能重视旨在阻止流行病的强有力的政府干预,但其他人可能同样强烈,并且他们一生都生活在社区中,具有同样合法的文化和道德,希望公共卫生的权力留给国家和/或人民。 我们的政府在各州和联邦政府之间共享权力,而美国人在大流行期间谁应该做什么方面存在很大分歧。 这里的关键点是,自由派和保守派都是美国人,我们的观点有很大差异,因此需要在公共卫生领域进行更具文化相对论的处理。

然而,呈现给美国人的科学,例如在缓解政策下估计数百万人死亡,正在争论中。 基于对科学不确定性的偏见呈现,流行病学和公共卫生领域的有名无实的领导人无法公正地提出与保守价值观一致的政策,他们也无法在保守信念和价值观的限制下将公共卫生工作的有效性最大化. 成为美国公共卫生领袖的“信息”的遏制政策被描述为对这一流行病的客观和道德上优越的答案,但实际上它们是来自不成比例地来自美国政治信仰的一端的人们的主观政策偏好.

替代政策,例如大巴灵顿宣言提出并在佛罗里达州和南达科他州等地采用的缓解政策,真诚地符合一些美国人的信仰和价值观。 然而,这些替代政策——应该被正确地视为美国一个代表性不足的独特文化群体的参与性公共卫生——被成员抨击为不道德、不道德、凶残、“种族灭绝”和“优生论”(我希望我是在开玩笑)美国的另一个文化团体。

当该领域罕见的政治和科学多样性灯塔对这种关于科学和政策的错误共识表示不同意见时,NIH 和 NIAID 的负责人策划了一场毁灭性的取缔。 在提议“策划一场毁灭性的取消”替代公共卫生政策提案后的 10 天内,我们看到了柯林斯和福奇的确切愿望。

一个类似于“不会有人让我摆脱这个爱管闲事的边缘吗?”的公共卫生电话。 紧随其后的是来自我们信息生态系统各个角落的一系列热门文章,包括带有蓝色复选标记的推特个人资料,上面印有官方可靠的信息来源,来自华盛顿邮报等主流媒体的著名流行病学家甚至世卫组织主任的社论一般的。 这些热门作品被他们的支持者视为保持公共卫生信息统一所必需的,但它们也可以公平地被视为跨文化冲突,其中一种文化——自由主义者——从流行病学声望和与我们联邦政府首脑的官方任命的媒体联系。

冲突理论家对 COVID-19 遏制与缓解辩论的观点可以正确地认为,科学家们自己沉浸在跨文化冲突中,利用他们的制度力量使保守派(另一种文化)偏爱的政策看起来愚蠢、不道德且在科学上是错误的。 将授予科学家和公共卫生领导人的特权武器化,以压制少数族裔文化在公共卫生过程中的参与和参与,这不属于道德公共卫生政策的规则手册。

对《大巴灵顿宣言》以及更广泛的缓解政策及其支持者的这种政治敌意的意图是强化一个信息,即缓解政策将导致数百万美国人死亡,疫苗对于拯救数百万美国人是必要的。生活,美国人应该支持诸如就地避难令、学校停课、疫苗强制令等政策,英国人应该支持在全国范围内精心策划的分层封锁的打地鼠游戏,而具有促进民权历史的国家应该支持尽管在我们多元化的社会中存在抗议和亚文化缺乏知情同意,但仍容忍侵犯公民自由的行为。 此外,一些参与此消息传递的人要么咨询了能够从这场赌博中赚取数十亿美元的疫苗公司,要么协助了 Warp Speed 行动,因此,未披露或未讨论大规模的利益冲突。

公共卫生一元论的危险

如上所述,闪电战对大巴灵顿宣言的共同防御, 反对像莱维特、约阿尼迪斯和其他早先发表意见的科学家,是不是这些流氓科学家通过说出他们真诚持有的观点来引入相互矛盾的信息,以及 相互矛盾的健康信息会产生不良后果. 如果科学家们估计——无论多么真诚——SARS-CoV-2 可能不会杀死它感染的 1% 的人,而是可能会杀死它感染的 0.2-0.4% 的人,那么有人认为,这样的估计可能会引发风险补偿和自满会增加死于 COVID 的人数。

虽然相互矛盾的健康信息可能会造成混乱并导致不良后果,但在科学问题上提出错误的共识也会赌公共卫生在不确定科学上的可信度,如果赌博出错,可能会引发对科学家和公共卫生官员的广泛不信任。正是在需要信任的时候。 确实,以种族为中心的公共卫生工作可能会因提出不适合人们的政策而造成伤害。

我们在向欧洲人和美国人建议如何在非洲等地开展公共卫生工作时谈论公共卫生中的种族中心主义,但这些人类学原则在我们自己的国家工作时仍然适用。 对于在东北走廊度过大部分时间的自由主义者来说,以民族为中心来投射他们的文化、信仰和价值观,认为他们的首选政策是最适合在南达科他州农村度过大部分时间的保守派的公共卫生政策。

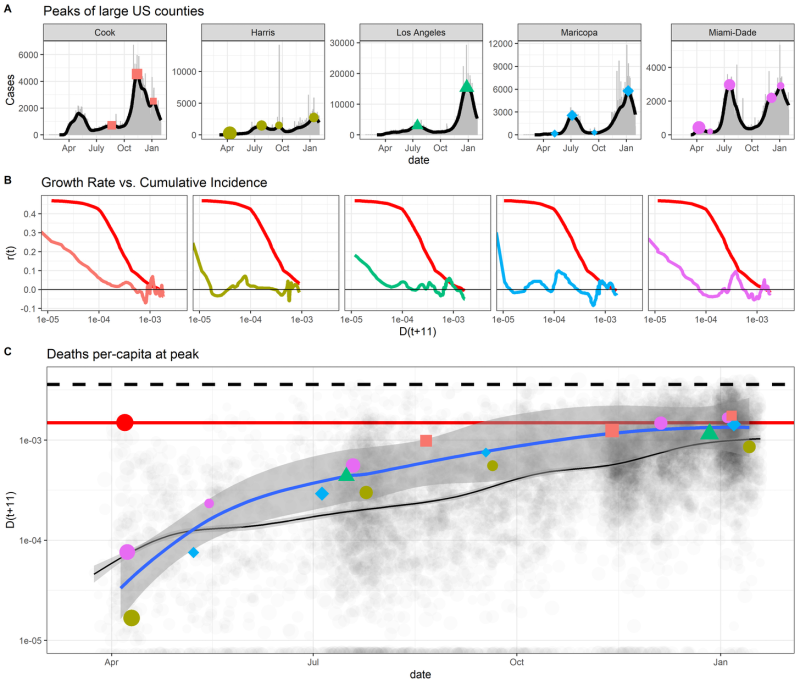

科学已经出来了,遏制支持者提供的对流行病负担的估计实际上被严重高估了。 南达科他州、佛罗里达州和瑞典成为世界控制组——这些地区拒绝昂贵的遏制政策,转而支持重点保护政策。 然而,在 2020 年 0.4 月中旬,世界领先的流行病学家和公共卫生政策信使声称,只要病例达到峰值,就会有 XNUMX% 的人口死亡,但 在实施缓解政策的所有这些地区,当 0.1% 的人口死亡时,病例达到峰值,还有更多的时间留给季节性强迫使病例增加,但没有疫苗的情况下病例下降了。

许多人死于 COVID,但遏制支持者估计,在南达科他州饱和的医院中,每死一个人,就会有另外三个人死于家中,这些估计被用来证明联邦政府对 COVID-19 的强烈反应是合理的,毁灭性的拆除不同的——明智和合法的——政策观点,以及限制科学和公共卫生政策多样性的其他敌对不容忍行为。 那个世界末日的情景从未发生过,而那个世界末日的情景是遏制政策的基石。

除了破坏流行病学本身的错误共识之外,主流流行病学家和公共卫生人物提出的围绕遏制策略提出的公共卫生政策一元论并不是美国公共卫生政策的唯一方法,它反映了美国有限的政治多样性团体。 这些主流流行病学家和公共卫生专家不正当地利用他们在联邦官僚机构中的科学权威和职位来使保守的参与公共卫生的努力无效,他们的行为方式在历史上以种族为中心。

毫不奇怪,这个多元化国家的自由主义者希望有一个更强大的联邦信使来制定 COVID-19 政策,正如 Gregg Gonsalves 博士在 19 年 2020 月 XNUMX 日与福奇联系时所做的那样,他敦促加强联邦信息传递。 美国的自由主义者喜欢将任务委派给联邦政府,自由主义者信任联邦政府(尤其是像 NIAID 这样的执行机构的任命人员),他们对灵活、成熟和高技能的联邦政府的能力有着生动的想象。 自由派与联邦政府的关系与保守派认为联邦政府是一个庞大的官僚怪物造成笨拙的低效率形成鲜明对比。

保守派可能会更信任当地的信使和当地政策,而许多当地政策可能 将权利优先于善,或者他们可以平衡 COVID 和其他死亡原因的竞争风险,包括美国以外的死亡,例如由于遏制政策和对 COVID 的普遍恐惧,非洲和亚洲面临严重饥饿的超过 20 万人。

然而,许多流行病学家利用他们作为精英机构教授的特权地位,以及他们与安东尼·福奇和主要媒体机构的联系,将美国政策拉向自由主义者偏好的方向。 将他们的政策强加于一个多元化的大国,是以牺牲该国的保守派为代价的,其中包括在科学界的代表性严重不足,他们的信仰、规范和价值观在 COVID 期间的美国公共卫生进程中没有得到公平的体现。 当佛罗里达州、得克萨斯州和南达科他州的不同政策中体现出不同的政治价值观时,这些州的州长成为科学家和公共卫生专家在网上一波又一波的敌对目标,流行病学家将他们的活动称为不道德的行为。

再假设所有的流行病学家和公共卫生人物都是美国人和英国人,而不是讨论佛罗里达州、德克萨斯州和南达科他州的公共卫生政策,提出不同政策的地区集中在拉丁美洲和低收入国家在非洲。 当代公共卫生领域的大多数人都认为,一小部分以白人为主的西方流行病学家高估疾病的严重性,在这些充满不同文化背景的国家播下恐惧,并利用其更大的媒体影响力来推动他们偏爱的公众是不道德的其他人和文化的卫生政策议程。 然而,不知何故,这种赤裸裸的种族中心主义没有被讨论过,事实上,当完全跨文化在美国进行时,它被认为是合乎道德的。

如果美国人都具有相同的文化和/或如果客观上明确何时文化相对主义支持参与公共卫生政策而不是种族中心主义政策是帝国主义强加的权力不平衡武器,那么推动自己的政策并不是不道德的。 当然,美国人在很大程度上是多元文化的,反对种族中心主义、重视参与的公共卫生规范在客观上并不明确,而是社会建构的,所以我们必须问自己:我们真的相信所谓的鼓励参与多元化的原则吗?世界? 这些规则何时不再适用? 领先的流行病学家和公共卫生人物在 COVID-19 期间利用他们的权力不平衡来妖魔化保守派对公共卫生的参与是否合乎道德?

科学家和公共卫生官员在 COVID-19 中对保守政策的处理是赤裸裸的种族中心主义,这是一个缺乏政治多样性的领域的悲惨反映,因此陷入了自我强化的意识形态泡沫。 很难想象许多年轻的保守派人士在经历了 COVID 之后会想成为一名流行病学家,事实上,这种文化一元论是我离开流行病学的部分原因。

我和许多自由主义者朋友在新墨西哥州长大,家庭农场像附近纳瓦霍国家的许多家庭一样缺乏饮用水,我发现流行病学缺乏文化和政治多样性使该领域及其合法的主要声音蒙蔽了双眼。美国的文化差异。 在 COVID 期间,著名流行病学家赤裸裸的种族中心主义和政治不容忍将各种声音排除在讨论之外,以支持科学中的错误共识,以及由于将许多美国亚文化排除在公共卫生进程之外而导致的公共卫生政策的不道德一元论.

流行病学和公共卫生领域声称——通过他们自己的社会建构——在非洲和亚洲工作时有避免种族中心主义政策的道德义务。 Mots 公共卫生学者了解白人科学家的种族中心公共卫生政策如何对不同文化中的有色人种造成伤害的历史例子。 然而,在与我们的美国同胞打交道时,同样的对人类学变异的容忍原则,即对文化相对主义的坚持,被抛到了窗外。

流行病学和公共卫生,由于保守派在我们队伍中的代表性严重不足,围绕着一种不容忍的政策一元论团结起来,这种政策不反映保守派的信仰和价值观,以及我们多元化社会中的其他文化。 当保守派提出他们将支持的缓解政策时,流行病学家将他们作为伦理科学家的立场所产生的专业知识和媒体联系武器化,以使这些公平、多元化的观点不合法。

在科学界,伟大的巴灵顿宣言被错误地批评为由一个自由主义智囊团资助——智囊团不是自由主义的,也没有资助 GBD——但一个文化相对论的人类学家会承认自由主义不是一个坏词,它是 17-23% 的美国选民持有的政治哲学 并且几乎没有科学家持有,科学界对许多美国人深信不疑的政治哲学的妖魔化,但不是科学家,这是科学多样性差的一个可恶的例子,在国家紧急情况下产生了以种族为中心的公共卫生政策。

简单地说,保守派也是人。 流行病学家和公共卫生学者需要重新审视他们的人类学伦理,以澄清为什么美国的保守派在 COVID 期间没有像世界各地的其他公共卫生应对措施中给予非白人文化一样的人性化益处。 说保守主义不是一种值得公共卫生平等对待、保护和人性化的文化是错误的。 在我们的多元化社会中更广泛地理解和容忍文化差异将使我们的人类学变异人性化,并邀请不同的文化参与公共卫生过程,无论这些文化差异是否发生在种族、宗教、区域、社会经济、性别、性或人类变异的政治轴心。

科学家攻击保守派的文献线索很长。 公共卫生学者在危机时期所表现出的政治和党派敌意使大量具有不同信仰、规范和价值观的美国人在科学领域的代表性不足,他们是真诚的保守派或自由主义者,这些学者创造了一种对少数人怀有敌意的文化正是在我们需要多样性、代表性、参与、参与和所有人齐心协力的时候,流行病学和公共卫生领域的保守派。 这些妖魔化美国保守派的公共卫生学者在很大程度上推动了美国联邦公共卫生对 COVID-19 的反应。

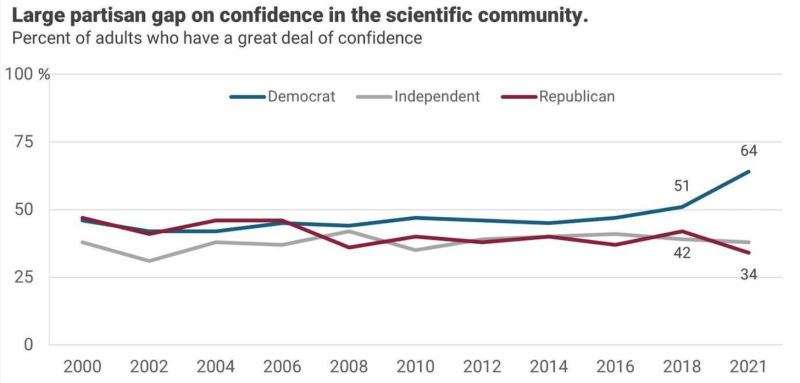

现在,红色县的 COVID-19 死亡人数多于蓝色县,这一影响主要归因于 Delta 浪潮之前红色县的疫苗接种滞后。 当我们盯着 COVID 期间这种不寻常的社会/政治死亡率决定因素时,我们必须考虑的一个令人不安的问题是,也许科学家们失败了保守派。 保守派和其他提出缓解政策的人正在告诉我们他们更愿意做什么,他们正在参与公共卫生。 然而,由于保守派的价值观和偏好与大多数流行病学家不同,流行病学家妖魔化了保守的政策建议,并 保守派开始迅速不信任科学 而自由主义者对科学的信任飙升。

我们以同样严肃的态度看待健康方面的种族和社会不平等,我们必须检查 COVID-19 死亡率中的这些政治不平等,以及对科学信任的党派分歧,并问:流行病学家在 COVID 期间是否公正地为所有美国人服务? 如果流行病学家和公共卫生官员更富有同情心、更少种族中心主义地接受美国公共卫生政策的多元化,这些不平等是否会减少?

蓝色流行病学家是否为红色美国服务不足?

美国公共卫生政策的多元化

我在这里专注于保守派,因为我的身体有一些保守的骨头,可以根据经验说话。 在流行病学家和公共卫生官员中,保守派显然是一个代表性不足的群体,保守的信念和价值观与自由主义的信念和价值观有很大的不同,足以证明真诚希望但又非常不同的公共卫生政策是合理的。

保守派在历史上并没有像少数族裔(通常是“文化相对主义”的主题)那样被边缘化。 然而,由于在文化上具有独特性,在科学领域的代表性不足,以及在我们两极分化的民主共和国中拥有很大一部分人甚至代表,保守派考验着我们对科学宽容理想的承诺以及我们对危害的公共卫生道德警告来自非包容性工作环境的代表性不足,以及科学和公共卫生政策中的种族中心主义。

在 COVID 的案例中,保守派的政策被流行病学家和公共卫生官员占主导地位的、不成比例的自由政治文化所嘲笑,而保守派智囊团对 COVID 的政策反应的主张被许多科学家认为是腐败或邪恶的。对保守派的先入为主的敌意。

从一个角度来看,科学家们可能会认为自己在公共卫生政策中阻止了错误信息的浪潮并维护了信息的清晰性,但从另一个角度来看,COVID 中的科学家可能被公平地视为公开敌视并因此服务不足,科学中代表性不足的群体在美国内部存在深刻的党派分歧和不断扩大的文化物种形成的时期。

在我们党派激烈的时代,科学家和公共卫生专家是否有可能在两党之一中占据过多席位,成为他们自己国家的公正、无冲突的向导? 或者科学家的政治偏见是否会倾斜政策的天平,并倾向于支持任何一方拥有更多科学家的科学证据?

我们问同样的种族问题,白人法官是否能够在涉及种族的案件中保持客观。 我们问同样的性和性别问题,最高法院的男性是否可以客观地处理涉及妇女权利的案件,直系大法官是否可以理解并在酷儿权利上保持客观。 为了自由主义包容多元主义的目标,提出同样的问题是公平的,即在两极分化的公众中,科学家是否能够保持客观,尽管他们有偏见的政治构成。

拥抱美国多元化的更广泛目标远大于在我们的党派分歧中激发科学宽容。 美国多元化的全部范围涵盖了种族、地区、社会经济、性别、宗教等的范围,以及所有这些是如何相交的。 然而,在公共卫生领域,文化相对主义有一个共同的道德标准,在 COVID-19 期间,当自由派科学家妖魔化保守派的参与努力时,这种道德标准被抛到了窗外。 在下一次大流行之前,我们必须加强公共卫生中文化相对主义的伦理支柱,重新审视美国的多种文化,并毫不留情地听取流行病学家或公共卫生官员没有充分代表或倾向于主要亚文化的汇报。

前进的道路

我们必须意识到的第一件事是,一个尺寸很少适合我们这个大国。 虽然纽约市的科技员工可以在家工作,而不是每天乘坐地铁上班,但在德克萨斯州的石油钻井平台、蒙大拿州的牧场和爱荷华州的农场工作的人可能无法在家工作。 虽然许多白人和他们的核心家庭住在小房子里,可以将自己与祖父母分开,但许多西班牙裔和美洲原住民住在大型多代家庭中,有必要的工人,而老年人是孩子的主要照顾者,在这些多代家庭中保护着长者可能会受益于特定类型的支持、更深思熟虑的行动、更集中的保护。

在我们庞大、异质的美国人口中,适用于您居住地的政策或公共卫生信息很可能会伤害居住在其他地方、拥有不同文化、信仰和价值观的人。 由于一个尺寸可能永远无法满足所有人的需求,因此对于帮助多元化世界不惜一切代价避免政治一元论的科学家而言,为替代想法故意创造空间变得越来越重要。

其次,我们必须欣赏我们自己有限的位置,并且非常谦虚地了解哪些政策或信息可能对来自其他文化的人有用。 许多居住在东北走廊的以白人为主的流行病学家表示,“集中保护”和保护老年人永远行不通。 在他们的社区和文化中,老年人在人口密集的地铁区域、建筑物和地铁列车上到处都暴露于病毒。 然而,在西部的美洲原住民部落中,长老是部落的可识别和受人尊敬的成员,“保护长老”与部落文化产生了共鸣,足以成为社区努力集中保护免受伤害的座右铭。 纳瓦霍国家 在新墨西哥州 黑脚民族 在蒙大拿州。 在我妻子的西班牙裔家庭中,我们实施了重点保护措施来保护我妻子年迈的祖母 Abuela。

我们的重点保护优先考虑降低传播给 Abuela 的风险,并另外利用关系密切的大家庭制定了轮换与 Abuela 住在一起的人的计划。 如果科学家们承认他们对其他社区不熟悉,而不是妖魔化集中保护,而是问“有哪些集中保护的例子对你的社区有用?” 我们有可能为 Navajo Nation 创造空间来分享他们的故事。

我们可能已经分享了我们的“Abuela 协议”,而这样的协议可能已被证明对其他紧密相连的西班牙裔、美洲原住民和其他家庭有用。 当科学家不再假装了解每个人的一切时,我们就可以为多样性创造空间,让来自其他文化的人们分享他们的经验、价值观和想法。

第三,为了克服科学家的党派偏见,我们需要更加努力地看到其他人试图说的话的优点,而不是试图超越他们的辩论。 例如,集中保护工作是否成为一场激烈的争论,但很少有遏制支持者看到集中保护工作在不同规模上的优点。 它为个人提供了一种启发式方法,可以优先考虑他们的努力。 它为许多文化中的家庭和家庭提供了规划和准备大流行的标准,以保护家庭中最脆弱的成员。

如果流行病学和公共卫生领域的领导者更加宽容,并且避免对相互竞争的观点进行“毁灭性的删除”,我们本可以承认在地铁和飞机上戴口罩是重点保护的例子,我们将努力集中在最敏感的人群上情景。 当我们通过为吸毒者提供针头而不是为任何人提供针头来减少 HIV 传播时,我们将重点放在保护上,因此“重点保护”是公共卫生政策的核心,因为它只是最大限度地提高我们努力的成本效益。

在国家层面,当我们优先考虑有严重 COVID 风险的个人接种疫苗时,我们实施了重点保护,重点保护可以提高我们分配测试的效率,将更多快速测试分配给疗养院,而不是减少快速测试这个国家的每一个人。 考虑成本效益是有好处的,许多保守派喜欢思考这个问题,但科学家们本能地认为他们的“反对者”是错误的,需要被“取缔”,从而失去了这种价值。

这种有针对性的保护是有争议的,在撰写本文时,科学家们继续妖魔化大巴灵顿宣言,这是对不容忍科学错误共识和顽固、误导的公共卫生政策一元论的严厉控诉。一个没有代表性的科学家领域。 时至今日,人们想知道,《大巴灵顿宣言》的主要罪行是否不是其科学的不准确性(已得到证实),或者其政策的可行性(实际上将 GBD 与大多数公共卫生政策联系起来),而是其明智的话碰巧得到了一个自由主义智囊团的支持,很少(如果有的话)著名的流行病学家是自由主义的。

无论科学家的政治信仰是什么,在试图指导美国政策时,都需要记住,保守派——甚至是自由主义者——是人类,其文化、规范和价值观来自于他们的整个人生故事。 如果科学家希望在危机时刻领导一个国家,他们需要放下党派之剑,让所有人都受益于怀疑,无论智库的政党或政治理念如何,科学家必须保持开放的心态,因为我们可能不同意的人可能只是来自不同的社区、文化或背景,他们可以有很好的想法,适合他们的社区、文化和背景。

为了避免在我们多元化社会的下一次流行病中出现有害的政策一元论,我们需要将联邦和国际信息限制在核心科学上,包括不确定性和分歧。 与其在对持不同政见的科学家充满敌意的文化中压制科学的不确定性和分歧,我们需要让科学家们提出他们的论点,而不用担心他们对不容忍的单一文化的异议会受到迫害。

与其假装下一代的福奇、柯林斯、伯克斯和贡萨尔维斯可以为我们国家广泛的人类经历中的数亿人设想正确的政策,我们需要创建一个促进政策+思想分享的多元化平台在从家庭和企业到县和州的许多规模的人中,允许其他人在美国各地的政策通道中搜索对他们有用的想法。

最后,我们需要对流行病学家和公共卫生官员进行培训,使其在担任大流行病中的科学家和公共卫生领导者时更加了解立场,并表现出更大的文化谦逊。 当我们进入存在激烈党派分歧的社区时,尤其是当这个社区是我们长大的社区,并且我们在其中拥有自己坚定的党派信仰时,我们必须将党派关系留在门口,并担任科学家和公众的角色卫生领导者以最公正的方式,不让任何社区得不到充分的服务。

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。