这个原创文章系列是我尝试讲述我的故事。我之所以受到打压,是因为当权者普遍存在意识形态占有。这个有害的问题远远超出了我的生活范围。

读者须知:我们很荣幸地发布凯文·巴斯 (Kevin Bass) 关于他被医学院停职的独家文章系列的第一部分。它照亮了驱动学术界、意识形态集体思维、取消文化和新冠极端主义的黑暗镇压力量。通过凯文自己讲述的令人心碎的故事,我们希望在未来几周内带您踏上一段令人心酸的旅程,深入了解大流行失败以及随之而来的政治和社会崩溃的核心。通过成为 Kevin 的 Substack 的付费会员来支持他 点击此处.

杰·巴塔查亚和拉夫·阿罗拉

没有警察的情况下参观药房

我按下拨号按钮。电话那头传来一个声音:“德克萨斯科技警察局。”史密斯讲话。”我会经历我的回应——一个剧本——一个自觉的不断重复的仪式,“嗨。这是凯文·巴斯。我收到了非法侵入警告,我想前往德克萨斯理工大学健康科学中心药房领取我的药物。你能,呃,帮我一下吗?”

“请稍等,”我在另一端听到。一位新军官说道:“富兰克林在这里。是的,你可以来,但请告诉我你的电话号码。一如既往地从同一扇门进入。科吉奇警官会陪你一起去。”

那年早些时候,我曾多次去 病毒 在 Twitter(现在为“X”)上,通过 “新闻周刊” 一块,然后继续 塔克卡尔森。我说过,对这一流行病的应对措施是系统性错误的、有害的、不科学的。我为支持它而道歉。由此引发的新闻界震惊了医学界,引发了线上线下激烈的病毒式骚扰活动。

最后,在两次试图以涉嫌人身威胁为由禁止我进入校园后,医学院的一群管理人员在没有正当程序的情况下共同努力,最终成功了,这违反了德克萨斯州的法律。他们在医教大楼里到处张贴通缉令,并在学生中流传,对我和我的家人进行污名化。然后,他们强行通过了听证会,在十多个地方违反了他们自己的学生手册政策,最终将我从医学院开除。

他们宣布胜利,并在群发电子邮件中互相幸灾乐祸地向学生们表示祝贺。那些在策划活动中发挥关键作用的人被宣布获得了丰厚的晋升。就好像政府希望其他学生知道他们并不安全。我所能做的就是打电话给校园警察,以便他们护送我去拿处方。

我到达后四处张望,但没有看到警察。没有人打我的电话。我和一位善良、热情、虔诚的宗教人士有说有笑,他是我过去几年在前台认识的。我们谈论上帝。我去药房询问一位药房员工我的药物是否准备好了。她说:“孩子,你是不是很有争议啊!”我脱口而出:“现在怎么办,警察在追我吗?”她笑了,以为我在开玩笑。我是。部分地。

她给我看了一篇别人发给她的文章:“一封致 TTUHSC 管理人员和教员的公开信:关于您新出名的学生凯文·巴斯 (Kevin Bass)”。这是纽约一位营销专业人士写的评论,指责我是纳粹分子。

“哦,就是那个,”我松了口气说道。帖子内容空洞,但一些不了解该领域的人却认真对待。所以我问她对此有何看法。 “太夸张了,”她说。 “精神错乱,对吗?”我问道,一半是出于好奇,一半是为了寻求安慰,同时也想在离开之前结束谈话。 “哦,是的,”她回答。我松了一口气。

我再次与前台的迎宾员交谈。我喜欢与他交谈,并且总是尽可能地与他交谈。他告诉我他自己的挣扎,并告诉我上帝对我有计划。

当我开车回家时,我思考为什么没有警察护送我。在我的行为听证会之前或期间,我也没有警察护送,没有保安,也没有对我的尸体、背包或外套进行搜查。当我从背包中取出笔记本电脑或将其放回背包中时,没有人看到我这样做。甚至没有人眨眼。我记得原告们冷漠地看着我的眼睛,平静地告诉我他们知道我很危险,茫然地告诉我他们害怕我。

然而,在听证会前一个月,我每次访问校园时总是有警察陪同。更重要的是,虽然我被允许去药房、去咨询中心、接送我 3 岁的儿子数十次,但我从未被允许出于招募目的而拜访潜在的证人他们代表我作证。警察告诉我,如果我试图在校园里会见有利的证人,他们就会逮捕我。

暂停并没有阻止袭击。它 是 攻击。

我公开的自由表达激起了一种原始的心理反应。这种反应与当权派对大流行本身的反应惊人相似。威胁是想象的,甚至是捏造的,然后与任何可信的证据不成比例地放大;异议被压制;结果一方面是我被解雇,另一方面有害的政策使严重的流行病变得更加严重,造成了难以估量的破坏。该机构对我所做的只是它在大流行期间所做的事情的一个缩影。它有相同的根本原因。毫不夸张地说,这对西方文明的未来具有至关重要的影响。

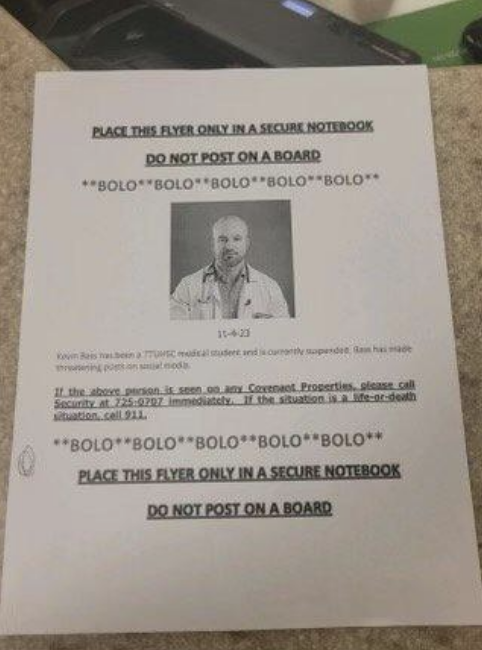

我的通缉海报

11月初,政府印制了传单,中间印有我的照片,类似于通缉海报。他们在校园内散发这些信息。

一名学生拍了一张照片并将副本分发给学校的其他学生:

当我给前妻看海报时,她泪流满面。她问道:“天哪,谁知道这件事?人们会开始以不同的方式对待我和孩子们吗?”

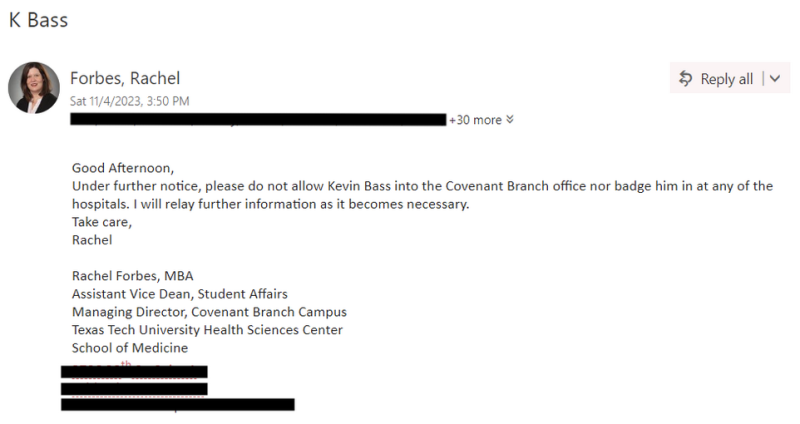

雷切尔·福布斯(Rachel Forbes)是我的地区院长,也是策划这次停职的几位人士之一,她发出了这封电子邮件:

学生们知道到底发生了什么。我通过小道消息收到了一位学生发来的这样的文字:

有消息称,他最近在推特上发布了一些可能被误解为威胁的内容,基本上 TTUHSC 正在寻找其他任何可以用来验证将他踢出去的东西(尽管他们显然已经想这么做很长时间了)。

因推文而取消。这是一个:

没有听证会。没有出示证据。不交叉询问证人。没有可信的上诉程序。所谓的威胁评估小组会议没有包括任何熟悉我并且可以解释该推文的学生或教员。一位院长西蒙·威廉姆斯(Simon Williams)是签署我停职决定的人,他毫不惊慌地亲自会见了我,讨论了此事。

我被赶出了校园,我的医学研究被暂停,我在传单和电子邮件中受到了污名化。我们提起了诉讼,但我们无法及时获得临时禁令,以便在 TTUHSC 完成工作之前恢复我的职位。

在过去的六个月里,我利用《学生手册》提供的正当程序保护措施多次击退了他们。当学生这样做的情况并不常见时,我赢得了上诉。我的多项指控被撤回。其中一个,就像这个一样,是一项指控,称我威胁了某人——事实上,威胁了雷切尔·福布斯, 一位院长.

然而,这一次,德克萨斯理工大学显然充满了摆脱我的绝望冲动。他们知道,如果他们允许我为自己辩护,我会击退他们的企图。因此,他们拒绝了我的听证会,并且拒绝向我提供他们为做出决定而撒谎的文件。只有违法、推倒《学生手册》、撒谎,管理者才能获胜。

大流行歇斯底里的意识形态固定

这一切的讽刺之处在于:我被一些人取消了,而我自己的观点比一年前要多一点。

2019 年,我在推特上写道:“健康错误信息应该构成刑事犯罪。”

哈佛大学医学教授特里·马拉托斯·弗利尔 (Terry Maratos-Flier) 回答说:“谁来决定什么是错误信息?”我摇摇头,对我知道这是一个愚蠢的问题感到恼火。对于每个人来说,什么是健康错误信息不是很明显吗?

然后 2020 年——以及大流行——发生了。像我这样的观点很快就会以我从未想象过的方式被赋予生命。冠状病毒可能是新颖的,但其反应是一个非常古老且熟悉的故事,它更多地与政治学有关,而不是与病毒学有关。在歇斯底里和意识形态的推动下,世界陷入了独裁噩梦。负责的统治精英与日常生活的联系几乎完全是由幻觉的左翼意识形态所介导的,这种联系是贫瘠而脆弱的。这种意识形态歇斯底里地投射到病毒上,然后暴力地投射到人类身上,为任何政策、任何谎言辩护。

(当我使用“统治阶级”这个词时,我指的是芭芭拉和约翰·埃伦瑞奇 被称为 职业管理阶层,约占人口的 20%,包括律师、媒体、艺术家、学者、科学家、记者、行政人员、银行家、技术专业人士等)

媒体、政府、科学和公共卫生组织等无情地歪曲事实以符合他们的意识形态。我们大多数人都是 被骗 相信 Covid-19 比实际情况严重得多,干预措施比实际情况更有效,干预措施的负面影响比实际情况要小。这场流行病在各个方面都被卡通化地扭曲了。一场精神流行病叠加在一场真正的流行病之上。

公共卫生精英并不担心信息有误。他们担心这个咒语可能会被打破。因此伯克斯 感叹”,“当人们开始意识到我们 99% 的人都会没事时,[让人们遵守]变得越来越困难。”

几乎所有疫情政策 大幅 矛盾 几十年的 科学共识. 桥梁 专家 知道 这 Free Introduction 是 错了,但又不愿意与暴徒作斗争。但有些人做到了。

可信声音的公开异议有可能撕裂错误共识的结构。世界各地的政府官员纷纷涌入 行动。他们将“错误信息”的概念武器化 至 系统地 压制 异议。异议后来被证明是正确的,而共识后来被证明在几乎所有科学问题上都是错误的。

错误信息概念的武器化得到了媒体、科学机构和大型科技公司的支持。所有这些都被一种几乎普遍共享的意识形态团结在一起,在过去的二十年里,这种意识形态几乎完全占领了所有专业机构。这种意识形态使所有有关这一流行病的思考和沟通得以有机、无缝地协调。这取得了比任何阴谋都更强大、更可怕的结果——催眠了几乎整个统治阶级并蔓延到大多数人口的群众组织。

安德鲁科莫著名 表示 广泛持有的观念扭曲了随之而来的一切:

这是为了拯救生命,如果我们所做的一切只拯救一个生命,我会很高兴。

在生命这个话题上,这是没有争议的。那些被病毒杀死的人是受害者,那些可能将这些生命置于危险之中的“辩论”者是邪恶的。只有欺诈、精神病或妄想才能促使任何人争论人类生命的价值。这一吞噬一切的观念使科学处于次要地位,并导致了对理性讨论的广泛妖魔化。因此,对这一流行病的反应主要是情绪化的,而不是科学的。该反应产生 没有什么好处,可能 已可以选用 造成 更多 死亡 in 此 长 术语 并引发了前所未有的 对科学失去信任 和遗产 上的相关利益产业。。儿童疫苗豁免现已达到 记录水平.

统治精英并不认为自己是意识形态的。他们仍然不这样做。他们相信并且相信他们对真理持有未经过滤的观点。他们将自己视为 黑格尔的普遍阶级,倡导人类利益。因此,异议不仅被视为分歧,而且是不道德的。因此,持不同政见者被从社交媒体平台上除名,被美国著名学术部门和公司解雇,并被前同行和专业圈所回避。

最著名的案例包括斯坦福教授 杰伊·巴塔查里亚(Jay Bhattacharya), 斯坦福大学教授 斯科特·阿特拉斯,李维斯执行官 詹妮弗西演员 克利夫顿邓肯, 斯坦福大学教授 拉姆·杜里塞蒂, 加州大学欧文分校教授 亚伦·赫里亚蒂,以及无数其他人。当言论不受审查时,授权是基于 可疑的科学原理 后来证明这是错误的,创建了合规性测试,并清除了其他测试。医疗保健系统至今仍 未恢复 来自人员短缺。

由于对异见的社会惩罚过于严厉,美国社会无法纠正专业精英广泛传播的歪曲事实。科学和政策成为意识形态的被动工具。一场谎言的暴风雪埋葬了公民社会,冻结了它,使其对毫无疑问和不容置疑的决策所带来的后果毫无抵抗力。一只才华横溢的变色龙象征性地代表了这一点,他宣称:“我代表科学”。所有可能发出警报的人都僵在原地,嘴巴张得大大的,仿佛在尖叫,但无法说出任何可能被尖叫、妖魔化的暴民听到的话语。

我庆祝了这一切。在 2020 年和 2021 年,与许多其他人一样,我的思想和灵魂被同样的黑色意识形态幻象所吞噬,这种幻象已经吞噬了许多其他人 — — 直到今天,这种幻象仍在继续吞噬医生、科学家和其他专业人士。我主张采取威权政策来消除批评者的平台。当我经过现实世界中那些不戴口罩的人时,我感到无声的愤怒。我热心支持疫苗授权。

而且, 像黛博拉·伯克斯,我曾希望在美国实施封锁,就像在意大利和中国实施一样,即使这意味着 焊接人 进入他们的公寓。我认为言论自由是一个过时的概念,被错误信息超级传播者用来达到邪恶目的。我以为我是在努力拯救生命,我认为这就是任何事情的合理性,无论多么卑鄙。

我错了。

以及几年后取消我的人: 他们是我在做的正是几年前我试图对其他人做的事情.

当蛇爬得太大声时

当某人相信自己拥有绝对的道德真理时——当他们确信自己是对的而对手是错的时,当他们确信赌注不能再高时——就会出现一种诱人的观点,认为结局是正确的。证明手段合理。道德被抛弃。谎言、诽谤、暴力威胁——所有这些都在道德上是允许的,甚至是强制性的。在 TTUHSC,这导致了一些真正令人作呕的行为。

当我读完博士回到医学院时,我从中学到博士期间没有受到过一次正式的纪律处分,到六个月内有近二十次正式报告或投诉。我记得参加讲座和小组活动,看到和听到其他学生和教师在其他人面前做和说一些事情,如果不是公开鞭打,我会立即被扔进众所周知的古拉格。从第一天起,特殊规则就适用于我和我一个人。无论我们如何称呼它,体制、系统、矩阵——它都在做出反应并试图净化我,就像它净化了无数其他人一样。只见裂缝一打开,蛇就从裂缝里钻了出来。

我进行了反击,并撰写了有关教职员工的虐待报告,以回应他们的骚扰。我这样做得到了几位院长的支持。然而,在隐瞒了他们所谓的威胁评估问卷后,他们终于把它提供给了我,但为时已晚。我震惊地发现 TTUHSC 引用了这些完全相同的虐待报告来表明我的推文是一种威胁。

提交虐待报告的学生如何被视为停学的证据?如果这是我停课的合法理由,那岂不是等于说,禁止学生表达对某个教职人员或教职人员团体针对他们的担忧,以免他们受到新的虚假指控?

正如弗朗茨·卡夫卡小说中那样,当我抱怨教师虐待行为时,管理人员声称我的抗议是侵略行为。詹妮弗·弗雷德 (Jennifer Freyd) 称这种技术为 达沃:否认、攻击和逆转受害者和犯罪者。 TTUHSC 所做的是 机构层面的 DARVO.

情况变得更糟。在威胁评估小组的解释中,管理员声称我在电子邮件中表达了对初步调查的失望。他们引用这种所谓的“沮丧”作为我的推文具有威胁性的证据。这不仅荒谬,而且不是事实。通过电子邮件,我表达了 热情 感谢这些调查的结果,因为它们证实了我的主张。这些和其他调查结果所引发的听证会会给那些虐待我的人带来毁灭性的后果。然而,在调查问卷中,管理人员撒了谎,并声称相反的说法来证明暂停是合理的, 从而绕过听证会.

我为什么写作

这个系列文章是我尝试讲述我的故事。我被恶毒对待 因为 我正在向公众传达一些有价值的东西。我之所以受到打压,是因为当权者普遍存在意识形态占有。我讲这个故事是因为这是一个影响每个人的问题。这不仅仅是 Covid-19 的问题,现在整个西方的大学和专业机构都陷入了巨大的沉默。它涵盖了不断增长的人类知识。这样做会在西方所有社会和政治机构中造成广泛的功能失调。

我的故事是如此黑暗,以至于很多人都不会相信。其他人则试图治愈现实感中撕裂的伤口,他们会断言所发生的事情一定是我罪有应得。我不会为此责怪他们。接受我们社会所发生的事情的真相是一种身份破碎。这是给我的。我得出了许多人仍然拒绝得出的结论:我们不仅处于反乌托邦的边缘,而且还处于反乌托邦的边缘。我们到了;这不仅仅是一种威胁;它已经完全吞没了我们。亲爱的读者,我的目标是让您相信这个悲伤的事实。但那个反乌托邦可以变得更加光明,我们可以逃脱。天色也会变得更暗,我们可以乘坐无舵、被洪水淹没的小船,更深地陷入那些黑暗的深处。这取决于我们。

西方面临着严重的生存威胁,这些威胁是由那些日复一日地犯下邪恶行为的人造成的,他们坚信自己是以善良的名义犯下这些罪行的。如果我们不改变方向,所有这一切的后果将是灾难性的。人们必须抓住这一邪恶,以免为时已晚。

从本文节选 共识的错觉

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。