许多经过同行评审的研究文章最终证明,血液中低水平的 25-羟基维生素 D 会显着增加因 COVID-19 导致严重疾病、长期损伤和死亡的风险。 在大流行病爆发三年后,这些信息仍然相对不为人知,这可以归因于许多医生、免疫学家、公共卫生官员和主流媒体机构普遍存在的腐败和/或明显的无能。

在这篇文章中,我们重点研究了免疫系统对三种“维生素 D”化合物的依赖性:维生素 D3 胆钙化醇、25-羟基维生素 D 骨化二醇和 1,25-二羟基维生素 D 骨化三醇。 只有第一种是维生素,这三种分子的作用截然不同。 只有骨化三醇可以作为激素发挥作用,但免疫系统不使用激素信号。

“维生素 D”血液测试测量血液中 25-羟基维生素 D 的水平(浓度),因为肾脏和免疫系统都依赖它作为信号功能的供应,包括将其羟基化为 1,25-二羟基维生素D. 25-羟基维生素 D 主要在肝脏中由维生素 D3 制成,维生素 DXNUMX 可被摄入或通过短波、高能、紫外线 B 辐射对皮肤的作用产生。

在大多数人群中,平均 25-羟基维生素 D 水平是最佳免疫系统功能所需的 50 ng/mL (125 nmol/L) 的一半或更少。 此外,我们还解释了基于 25-羟基维生素 D 的分泌内和旁分泌信号系统,许多类型的免疫细胞都依赖该系统来响应其不断变化的环境。 此外,我们提出了一种维生素 D 补充方案,可在几个月内可靠地达到至少 50 ng/mL 的 25-羟基维生素 D,以及在大约四天甚至四小时内在临床紧急情况下达到该水平的方法。

食物中的维生素 D3 很少。 UV-B 辐射很难获得,除非在无云的日子和高海拔的阳光下——它总是会损害 DNA,从而增加患皮肤癌的风险。

只有至少 50 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D 才能获得良好的健康。这是确保 SARS-CoV-2 和流感不会以大流行方式传播并且不会严重伤害和杀死其中许多人的唯一方法谁被感染了。 脓毒症,它会杀死周围的人 每年XNUMX万人 在世界范围内,如果每个人都至少有 50 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D,那将是罕见的。

幸运的是,只需要极少量的维生素 D3,而且它安全、便宜且经过充分研究。

我们还讨论了过度的、不分青红皂白的细胞破坏性炎症免疫反应,这是造成 COVID-19 大部分伤害和死亡的原因,并会导致许多其他急性和慢性疾病,尤其是败血症。 25-羟基维生素 D 不足会使这些反应变得更糟,但它们的根本原因是对蠕虫(肠道蠕虫)的进化适应,现在我们不再感染这些多细胞寄生虫。

弱势群体和维生素 D 缺乏症

老年人、远离赤道的深色或黑色皮肤的人以及避免暴露于紫外线 B 光的人的 25-羟基维生素 D 水平通常低于那些皮肤色素较少、住在离赤道较近的年轻人。赤道或将更多裸露的皮肤暴露在直射阳光下的人。

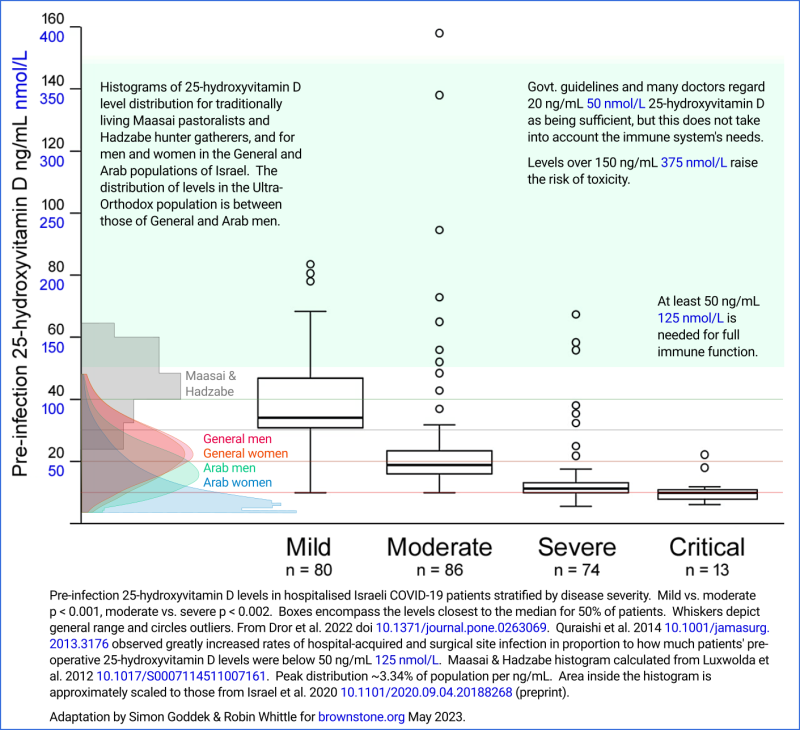

血液中低水平的 25-羟基维生素 D 是严重 COVID-19 病例和死亡的主要危险因素。 虽然高龄和肥胖是公认的风险因素,但与年轻和非肥胖的人相比,这些情况导致 25-羟基维生素 D 水平更低。 2022 年,Dror 等人。 进行了一项名为“感染前 25-羟基维生素 D3 水平和与 COVID-19 疾病严重程度的关联”,这清楚地证明了 25-羟基维生素 D 水平与 COVID-19 严重程度之间的联系。 该研究分析了 25 年 253 月 19 日至 7 年 2020 月 4 日期间在以色列北部住院的 2021 名 COVID-XNUMX 患者感染前血液中的 XNUMX-羟基维生素 D 水平。 如上图所示,使用轻度、中度、重度和危重病例的盒须图显示了结果。

德罗等人。 发现“维生素 D 缺乏症”(<20 ng/mL 25-羟基维生素 D)患者患重症或危重症的可能性是维生素 D 水平≥14 ng/mL 的患者的 40 倍(比值比 [OR],14; 95% 置信区间 [CI],4 至 51;p < 0.001)。

由于统计上的不确定性,在抽样人群中,严重或严重疾病与 <20 ng/mL 和 ≥40 ng/mL 25-羟基维生素 D 水平相关的实际比率已知为 95 到 4 之间,置信度为 51% . 该观察结果的统计显着性为“p < 0.001”。 这意味着,如果感染前 25-羟基维生素 D 水平与疾病严重程度之间没有关系,平均需要进行 1000 多次这样的试验,抽样误差才会导致与当前观察结果一样严重的偏差。

这些结果本应在全球范围内得到庆祝,因为它们表明,与疫苗、封锁、社交活动相比,将足够的维生素 D3 水平维持在至少 40 纳克/毫升是一种更简单、更安全、成本更低且更有效的减轻 COVID-19 严重程度和死亡的方法距离, 和面具.

理解适当补充维生素 D3 对免疫系统健康以及 COVID-19、败血症、流感和许多其他疾病的重要性相对简单。 大多数医生和免疫学家对维生素 D 表现出有限的兴趣,并因此仍未意识到其重要性的原因要复杂得多,也令人费解。

维生素 D3、25-羟基维生素 D 和 1,25-二羟基维生素 D

在这里,我们简要解释三种主要维生素 D 化合物对一般免疫系统的重要性,尤其是对 COVID-19 的重要性,纠正错误并填补对这些化合物的最常见(错误)理解模式的空白。 可以在以下位置找到更广泛的图解教程: Vitamindstopscovid.info/00-evi/.

数量非常有限 维生素 D3(胆钙化醇) 在食品中,无论是否强化。 仅靠食物来源不足以保证人类健康。 当约 3 纳米波长的紫外线 B (UV-B) 辐射破坏 297-脱氢胆固醇中的碳环时,我们的皮肤会产生大量的维生素 D7,由此产生的分子会自行重新配置成为维生素 D3 胆钙化醇。 这种 UV-B 处于太阳光谱的极高频率、高能量、短波长的末端。 它只能在无云的日子从高海拔的阳光下自然获得,而不会穿过玻璃、衣服或防晒霜。 虽然阳光照射有许多健康方面的作用,但 UV-B 总是会损害 DNA,从而增加患皮肤癌的风险。 这使得 UV-B 皮肤暴露无法提供身体所需的维生素 D3——深色或黑色皮肤的人每天需要数小时的强烈暴露才能产生所需的维生素 D3。

幸运的是,补充维生素 D3 可以安全有效地维持免疫系统正常运作所需的 50 ng/mL 或更高的 25-羟基维生素 D 水平。 对于没有肥胖的 70 公斤(154 磅)体重,每天 0.125 毫克将在几个月后达到这个水平。 这也称为每天“5,000 国际单位”。 这相当于每 22 年消耗一克 - 医药级维生素 D3 的出厂价约为每克 2.50 美元。

如果大多数人或每个人都达到至少 50 ng/mL 25-羟基维生素 D,例如通过充分补充维生素 D3,就不会有大流行性流感或 COVID-19,因为大多数人的免疫系统会正常工作,与他们今天的表现有限。 那些被感染的人很少会受到严重伤害或被杀死。 在一场至少与给我们带来卫生设施和抗生素的革命一样重要的革命中,人类健康将以许多其他方式得到改善。

对这些说法的普遍反应是,维生素 D 只是另一种被过度炒作的营养素,如果维生素 D 确实如此重要,大多数医生早就认识到这一点。 研究很清楚,但没有被广泛理解。

维生素D2(麦角钙化醇) 是一种与维生素 D3(胆钙化醇)相似的分子。 其 25-羟基和 1,25-二羟基衍生物的功能与维生素 D3 类似,但效果稍差。 在这里,我们专注于三种天然存在的化合物:

- 维生素 D3 胆钙化醇:通过 UV-B 光的作用在皮肤中摄入或产生。

- 25-羟基维生素 D 骨化二醇(也称为骨化二醇):由维生素 D3 产生,主要存在于肝脏中。

- 1,25-二羟基维生素 D 骨化三醇:这种化合物结合并激活“维生素 D 受体”分子,该分子更广为人知的名称是“骨化三醇受体”。 这些激活的受体通过上调和下调数十个或数百个基因向 mRNA 分子的转录来深刻地改变细胞的行为,这反过来又告诉细胞的核糖体制造哪些蛋白质。 基因上调和下调的模式因细胞类型而异。

后两种化合物是维生素 D3 分子,其氧-氢羟基分别键合到第 25 个碳以及第 1 个和第 25 个碳。 它们的专有名称包括“D3”,但名称已经足够长,“3”经常被省略。

维生素 D3 在血液中循环,最多只能对免疫系统产生轻微的直接影响。 在一周左右的时间里,它主要由肝脏进行处理,因此其中约 1/4 被羟基化为 25-羟基维生素 D,后者在血液中循环。 其余的被降解和/或排出体外。 25-羟基维生素 D 的半衰期相对较长:低水平为一个月左右,健康水平和高水平为数周。

维生素 D3 和 25-羟基维生素 D 都没有激素的功能。 激素是一种长距离信号分子,其在血液中的水平由身体的一个部位控制。 血液中激素的水平(浓度)由身体其他任何部位(包括大脑和脊髓)中的一种或多种细胞类型检测,以影响这些细胞行为的方式。 免疫系统不使用激素(内分泌)信号。

所有医生都知道 1,25-二羟基维生素 D 骨化三醇可以起到激素的作用。 甲状旁腺感知循环钙的水平,并通过甲状旁腺激素向肾脏发出信号。 这控制了肾脏羟基化 25-羟基维生素 D 以形成严格控制的、非常低水平的循环 1,25-二羟基维生素 D 的程度。它的半衰期不到一天,它的水平激素控制几个关键通过影响肠道、肾脏和骨骼中多种细胞类型的行为来影响钙-磷酸盐-骨代谢的各个方面。 虽然维生素 D 在免疫系统中的作用越来越受到重视,但大多数医生 - 以及许多维生素 D 研究人员 - 错误地认为免疫系统在某种程度上受到肾脏循环中极低水平的 1,25-二羟基维生素 D 的激素“调节”。

尽管 Reinhold Vieth 的 2004警告,该领域至今仍受到两个常见的术语和概念错误的困扰:

- 虽然“维生素 D”是这三种化合物的恰当统称,但许多研究人员使用它来指代一种化合物,就好像这三种化合物大同小异,而实际上他们应该具体识别化合物本身。

- 这导致了 1,25-二羟基维生素 D 骨化三醇的混合,它可以作为一种激素,因为它只是维生素 D 的一种形式,因此与维生素 D3 大致相同。 这导致了“维生素 D 是一种激素”这一常见的错误说法。 这种误解使许多人不敢正确补充维生素 D3,尤其是当所需的每日数量表示为数千个听起来令人印象深刻的 国际单位. 1,25-二羟基维生素D骨化三醇不是维生素,其作用与维生素D3胆钙化醇是完全不同的化合物,正如25-羟基维生素D的作用与其他两者的作用完全不同一样。

在概述了对三种维生素 D 化合物的长期建立的、以肾脏为中心的理解之后,我们现在转向最近发现但仍然鲜为人知的 25-羟基维生素 D 和 1,25-二羟基维生素 D 对免疫系统的重要性。

了解免疫细胞信号和 25-羟基维生素 D 的作用

许多类型的免疫细胞依赖于血液中适当高水平的 25-羟基维生素 D,以使这些分子扩散到每个细胞的胞质溶胶(细胞主体中的液体)中,足以支持这些细胞的内分泌和旁分泌信号系统。

内分泌信号完全发生在单个细胞内。 细胞检测特定的外部条件,例如通过跨越细胞膜的受体分子,并识别细胞外特定分子的存在。 这种检测促使细胞在内部产生少量但显着量的信号分子,其功能是 内分泌剂, 通过激活受体分子 在同一个单元格内. 这些激活的受体分子改变基因转录,随后改变蛋白质合成并导致细胞改变其行为以响应其检测到的外部条件。

自分泌信号是相似的,除了内部产生的自分泌剂激活同一细胞外部的受体。 混淆内分泌和自分泌信号是一个常见的错误。

旁分泌信号可能与内分泌或自分泌信号共存。 信号分子由细胞产生,以响应特定环境,从产生它的细胞中扩散出来,提高该化合物在局部区域的水平,在那里它起着 旁分泌剂 改变附近其他细胞的行为,通常是不同类型的细胞。

基于 25-羟基维生素 D 的内分泌信号对于许多类型的免疫细胞响应每个细胞不断变化的环境的能力至关重要。 2000 年代后期,英国的 Martin Hewison 及其同事通过研究巨噬细胞和树突状细胞阐明了这一点。

研究了基于 25-羟基维生素 D 的内分泌信号传导的第三种免疫细胞是来自住院 COVID-1 患者肺部的 Th19 调节性淋巴细胞。 这是一大批调查人员的出色工作,Chauss 等人。 2021 年自然免疫学: 自分泌维生素 D 信号关闭 Th1 细胞的促炎程序.

许多其他类型的细胞,特别是那些不参与钙-磷酸-骨代谢的免疫系统细胞,已知会显着改变它们的基因表达,以响应它们的维生素 D 受体分子通过与 1,25-二羟基维生素结合而被激活D. 骨化三醇。 可以合理地假设所有这些类型的细胞也利用基于 25-羟基维生素 D 的内分泌和/或旁分泌信号。

当分泌内信号系统被激活时,细胞内 1,25-羟基维生素 D 的水平大大高于细胞外 1,25-二羟基维生素 D 的非常低的激素水平,后者约为 0.12 ng/mL。 因此,这种激素 1,25-二羟基维生素 D 对免疫细胞或整个免疫系统没有显着影响。

只有当细胞的内分泌信号传导时有足够的 25-羟基维生素 D 扩散到它们的内部以供应并维持其向 1,25-羟基维生素 D(其半衰期非常短)的转化系统由细胞类型检测到的任何外部条件激活。

至少需要 50 ng/mL (125 nmol/L) 循环 25-羟基维生素 D

无法测量细胞内 25-羟基维生素 D 水平。 迄今为止,没有任何细胞生物学研究表明,至少需要 50 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D 才能将这种化合物(它是一种原材料,而不是信号分子)以足够的量提供给细胞,以便每个细胞能够快速和充分地执行其分泌信号转化为 1,25-二羟基维生素 D。但是,我们可以从循环中 25-羟基维生素 D 水平低于 50 ng/mL 时免疫系统功能障碍程度的增加来推断这一点 –质量为 20,000,000 分之一。 这种关系在许多疾病中都很明显,并且 25-羟基维生素 D 水平较低会导致健康下降,这在 Dror 等人的观察中显而易见,如上文所述。

肾脏通常可以产生足够的荷尔蒙 1,25-二羟基维生素 D 和 20 ng/mL 或更多的循环 25-羟基维生素 D。在发达国家,政府的维生素 D 补充指南旨在达到这个 20 ng/mL 的水平,而不考虑以下需求免疫系统。 (金博尔和霍利克 2019.)

2008 年,48 位领先的维生素 D 研究人员 被称为 维生素 D 的补充标准为 40 至 60 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D。自 2000 年代初以来,这些研究人员和其他研究人员一直在与政府指导委员会争论是否需要补充维生素 D3 以达到这样的数量水平。

2011年内分泌学会 建议 目标为 40 ng/mL,以确保几乎所有个体的水平都高于 30 ng/mL。 可能会出现钙水平过高和骨矿物质密度下降形式的毒性,但 25-羟基维生素 D 水平“需要高于 150 ng/mL 才能引起任何关注”。 他们由此得出了 100 ng/mL 的“安全裕度”上限,这是相当武断的。

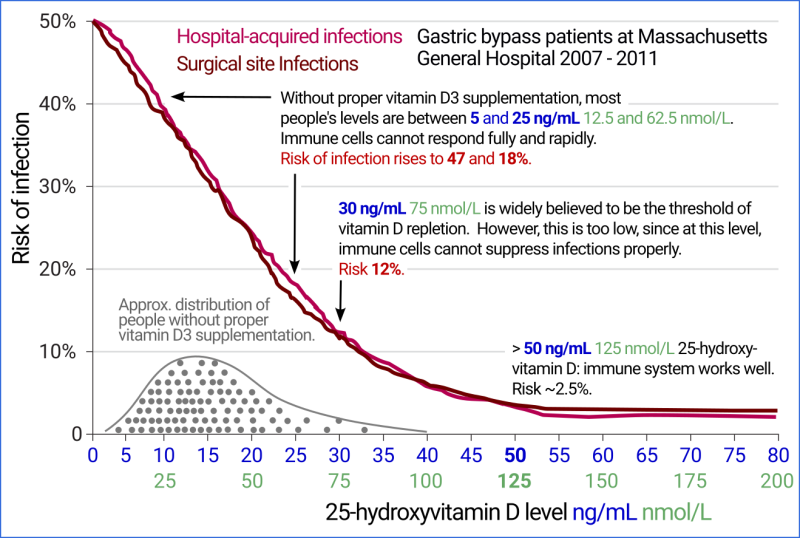

这些研究人员的 ~50 ng/mL 目标已被大量研究证明是正确的,一个有力的例子是 2014 年波士顿一家医院的医生对医院获得性和手术部位感染风险的研究,作为预感染的函数-有效的 25-羟基维生素 D 水平: 术前 25-羟基维生素 D 水平与 Roux-en-Y 胃旁路手术后医院获得性感染的关联.

受试者是 770 名病态肥胖患者,他们接受了相同的胃绕道减肥手术。 肥胖会降低身体将维生素 D3 转化为循环 25-羟基维生素 D 的能力,但没有理由相信它会改变循环 25-羟基维生素 D 的水平,而免疫细胞需要这种水平来正常运行其内分泌和旁分泌信号系统。 所以波士顿的这些观察结果适用于所有人。

他们的发现令人震惊。 他们的图表(下面合二为一)很容易理解,应该在医生办公室和候诊室展示,因为它们与健康的各个方面都息息相关。

对于循环 50-羟基维生素 D 为 25 ng/mL 或更多的患者(大部分或完全通过适当补充维生素 D 即可达到),医院获得性和手术部位感染的风险分别约为 2.5%。 20 ng/mL 对于不补充维生素 D3 或根本不补充维生素 D24 并且最近没有接触过大量 UV-B 皮肤(或接触过但深色或黑色皮肤)的人来说是一个非常普通的水平。 波士顿医院的研究表明,这类人感染每种病毒的几率为 XNUMX%。

感染的这种巨大增加是由于对细菌的先天和适应性反应减弱,而细菌是两种类型感染的主要原因。 波士顿医院的这些结果可能存在一定程度的混淆,例如通常更健康的人恰好服用更多维生素 D3,而这不会影响他们抵御细菌感染的能力。 然而,这种关系是明确而牢固的,而且现在对内分泌和旁分泌信号机制都非常了解,因此可以合理地假设混杂因素只对这种关系的一小部分负责,而大部分是由于低 25 -羟基维生素 D 水平导致免疫功能障碍。

从本文开头图表中 25-羟基维生素 D 水平的直方图(来自 Israel 等人,2020 年)中我们可以看出,即使在阳光明媚的以色列,也有相当一部分人口(尤其是阿拉伯女性)拥有 25-羟基维生素 D D 水平在 5 至 10 ng/mL 范围内,是其免疫系统所需量的 1/10 至 1/5。 在 5 ng/mL 时,波士顿医院发生医院获得性和手术部位感染的风险上升至 47%。

在阿拉伯女性的直方图中,最低的条柱为 4 至 5 ng/mL,远高于趋势线。 这是因为其中一些女性的水平低于 4 ng/mL 检测限。 这些非常低的水平在很大程度上是由于这些女性的衣服覆盖了她们的大部分身体,以及她们避免晒太阳的生活方式。

这种观察和机制理解的结合非常清楚,大多数国家的大多数人在他们一生的大部分时间或一生中都没有足够的 25-羟基维生素 D 来对细菌病原体进行先天性和适应性免疫反应。 同样的分泌内和旁分泌信号系统也被合理地认为对于免疫系统对癌细胞、真菌和病毒产生强烈的先天性和适应性反应的能力同样重要。

本文已从对 COVID-19 的讨论转变为关于基于 25-羟基维生素 D 的先天和适应性信号传导的速成教程。 这是必要的,以便理解为什么只有至少 19 ng/mL 循环 50-羟基维生素 D 才能实现良好的人类健康,尤其是关于 COVID-25 的健康。没有多少药物、疫苗、封锁、口罩、单克隆抗体、抗病毒药物等,可以弥补免疫系统的缺陷,当25-羟基维生素D水平低于40 ng/mL时,免疫系统的缺陷会很大。

虽然人们越来越意识到维生素 D 对免疫系统的重要性,但很少有临床医生或研究人员了解基于 25-羟基维生素 D 的内分泌和旁分泌信号传导。 许多人认为免疫系统以某种方式受到相同的激素 1,25-二羟基维生素 D 的调节,肾脏使用这种激素来控制多种类型的远处细胞的行为,这些细胞参与钙-磷酸盐-骨代谢。 这导致一些临床医生治疗 脓血症 和 COVID-19 通过提高循环 1,25-二羟基维生素 D 的水平,但都没有成功。 正如前线 COVID-19 重症监护联盟 (FLCCC) 所述 数学+医院协议, 这种骨化三醇疗法对免疫细胞的影响很小,并且会通过过度提高血钙水平而导致毒性。

太多的研究文章指出“维生素 D 调节免疫系统”。 这导致许多研究人员和临床医生假设激素模型也适用于免疫系统。 事实上,这三种维生素 D 化合物都没有任何调节作用。 甲状旁腺和肾脏调节钙-磷酸盐-骨代谢,肾脏使用循环的 1,25-二羟基维生素 D 作为内分泌剂(激素)来控制远处细胞的行为。

免疫系统通过多种相互关联的机制进行自我调节。 其中一个关键部分是单个细胞对其不断变化的环境做出反应的能力。 许多类型的免疫细胞,当它们感知到特定细胞类型的特定条件时,会产生 1,25-二羟基维生素 D 作为内分泌剂,完全在细胞内,以改变该细胞的行为。 其中一些扩散到附近的细胞,在那里它可能充当旁分泌剂来改变它们的行为。 1,25-二羟基维生素 D 是一种信号分子。 维生素 D3 和 25-羟基维生素 D 则不是。 维生素 D3 的作用是转化为循环中的 25-羟基维生素 D,这是肾脏所需要的,并且在更高水平上是多种类型的免疫细胞所需要的。

失调的、不分青红皂白的、破坏细胞的炎症反应

低 25-羟基维生素 D 水平会削弱先天和适应性免疫反应,这解释了当今许多人遭受的大量疾病。 然而,当免疫细胞无法获得足够的 25-羟基维生素 D 时,免疫系统的另一个方面会遭受潜在的破坏性影响:过度炎症。 在这里,我们关注急性疾病 COVID-19 和败血症的过度炎症,而不是导致自身免疫性疾病的慢性过度炎症。

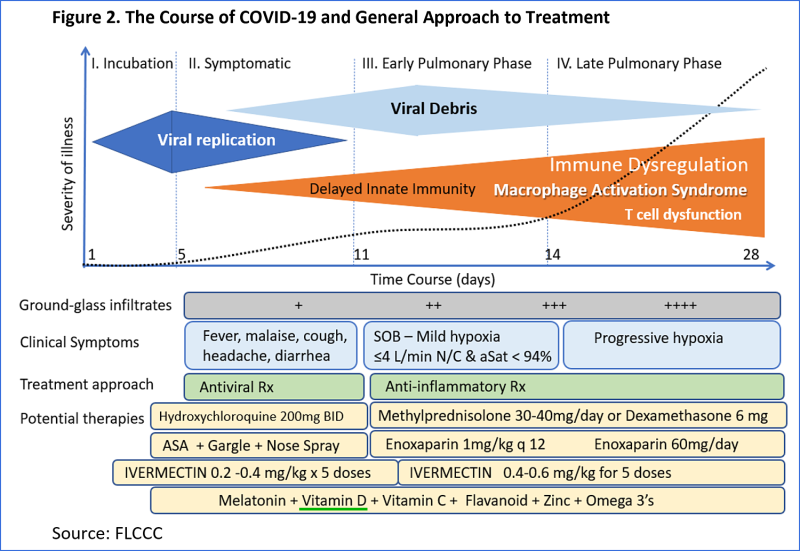

当 COVID-19 造成严重伤害或死亡时,造成衰弱和致命伤害的是免疫系统,而不是病毒——那时病毒已经停止复制。 FLCCC 的 MATH+ 协议 清楚地说明了这一点:

当症状严重到需要住院治疗时,对抗的是失调的超炎症免疫反应,而不是病毒复制。 只有当患者的先天和适应性反应未能抑制病毒感染并且病毒在他们的肺部变得活跃时,患者才会达到这种状态。 对这种感染的过度炎症反应会导致肺内皮细胞(肺血管内壁)的破坏。 身体通过使血液变稠来应对这种普遍存在的血管损伤,从而做好堵塞漏洞的准备。 高度凝固的血液在肺部细小的毛细血管中形成微栓塞(凝块),氧气和二氧化碳在其中交换。 这会阻断整个肺部的循环,加剧肺泡(微小气囊)中发生这种交换的液体积聚(肺炎)引起的氧合作用减少。

最常见的死亡原因是缺氧。 微栓塞和较大的凝块也会阻塞血液循环,并在所有其他器官(包括心脏、大脑、脊髓和肝脏)中造成永久性的、可能致命的损伤。

本应终结疫情的2020 Th1淋巴细胞研究

MATH+ 图表中提到“T 细胞功能障碍”,这将我们带到 Chauss等人。 2021年, 首先发表为 预印本 in JULY 2020,其中研究人员研究了从住院的 COVID-1 患者肺部提取的 Th19 调节性淋巴细胞。 他们首次阐明了这种细胞类型对基于 25-羟基维生素 D 的内分泌信号传导的依赖。 Th1 细胞产生促炎和抗炎细胞因子(短程免疫系统信号分子)。 在他们的启动程序中,在这些患者的肺部被激活后,每个 Th1 细胞都具有促炎作用:它产生的促炎细胞因子多于抗炎细胞因子。

这些淋巴细胞检测特定的外部条件(高水平的 补充 蛋白质),通过其细胞表面的受体。 这导致细胞通过在细胞体内产生维生素 D 受体 (VDR) 分子和将 25-羟基维生素 D 转化为 1 的 25-羟化酶来激活其基于 1,25-羟基维生素 D 的内分泌信号系统-二羟基维生素 D(骨化三醇)。 这些分子中的每一个都与 VDR 分子结合,从而形成活化的 VDR-1,25-二羟基维生素 D 复合物。

当这个信号系统正常工作时,激活的复合物会找到进入细胞核的途径,并上调和下调 转录 数百个基因,改变细胞的蛋白质生产,从而改变其行为。 细胞切换到其抗炎关闭程序:抗炎细胞因子的产生比促炎细胞因子的产生更多。

这篇密集的细胞生物学文章描述了所有这一切发生的精确分子步骤。 它还解释了这种分泌内信号系统如何在住院 COVID-1 患者肺部的 Th19 细胞中失效。 这意味着 Th1 细胞会无限期地继续增强肺部的炎症反应。 这——以及其他类型免疫细胞中 25-羟基维生素 D 内分泌和旁分泌信号传导的类似失败——导致过度炎症、内皮细胞损伤,以及随后因肺炎、缺氧和器官损伤导致的伤害和死亡。

在直接防止病毒感染的其他类型的免疫细胞中,基于 25-羟基维生素 D 的内分泌信号传导同样失败或减弱,这无疑是感染持续超过几天并进展到肺部的关键因素。

Chauss等人。 发现导致此失败的主要原因或唯一原因是 25-羟基维生素 D 不足 在这些 Th1 淋巴细胞中。 研究人员没有关于患者循环 25-羟基维生素 D 水平的数据,但我们从 Dror 等人的研究中得知。 接受重症监护的 COVID-19 患者和死亡患者的 25-羟基维生素 D 水平通常比普通人群更低——他们中的大多数人只有免疫系统正常运作所需的一小部分。

为了使每个 Th1 细胞的内分泌信号系统正常发挥作用,25-羟基维生素 D 必须从血流扩散并穿过细胞的质膜进入细胞质(内部液体),其数量足以确保当细胞的内分泌信号系统被激活时,转化到 1,25-二羟基维生素 D 以所需的速率进行,而 25-羟基维生素 D 继续扩散到细胞中以取代那些刚刚转化的分子。 细胞内 25-羟基维生素 D 不足意味着分泌信号系统无法产生足够的 1,25-二羟基维生素 D 来激活正确改变细胞行为所需的 VDR 分子数量。

自 2020 年中后期以来,在任何 mRNA 和腺病毒载体疫苗被施用之前,以及在早期治疗的封锁和抑制变得如此具有破坏性之前,上述所有信息都已在研究文章或预印本中提供。 那些指导主流大流行反应的人没有利用这些信息,直到今天,似乎很少有人——包括医生和免疫学家——理解它。

这种无知的主要原因是大多数免疫学家和医生对此类研究不感兴趣。

医生和免疫学家都很忙。 他们的领域包含着沉重的责任和获取大量知识的理想。 学术期刊充斥着一般文章,尤其是关于 COVID-19 的文章。

然而,如果免疫学家和医生,作为人类完全依赖的整个全球专业团体,正在努力寻找最重要的研究并提高对最重要研究的认识,那么 Chauss 等人。 阿尔。 很快就会广为人知,即使是预印本。 首先,这些专业人士中的少数人会读过它。 然后他们会告诉他们的同事,他们也会认识到这种新知识在大流行应对中可能发挥的决定性作用。 他们会告诉其他人,消息会传播开来,主流媒体会对此进行报道,很快政府就会采取相应行动,通过提高大多数人的 25-羟基维生素 D 水平来保护公众。 住院病人、医护人员、老年人、被监禁者和其他弱势群体将被优先考虑。

这种对大流行病的反应本可以在 2020 年底或 2021 年初抑制它,而不依赖于疫苗接种、口罩或封锁——特别是如果它与越来越多的安全、廉价、高效的早期治疗相结合,其中伊维菌素现在是最有名的。

在全球危机中,这种对最重要研究的集体缺乏兴趣构成了一种令人震惊的无能水平,这种无能曾经是,现在仍然是,普遍存在的腐败以及政府和企业共同努力压制辩论。 因此,到 3 年底,在全球范围内通过适当补充维生素 D2020 可以抑制整个大流行病,但已有数千万人死亡。世界卫生组织 报道 14.9 年和 2020 年,大约有 2021 万人死于大流行——直接死于疾病,也间接死于疾病,例如因其他疾病无法获得住院治疗。

如果医生和免疫学家——甚至主流媒体——对如此重要的研究有适当的兴趣,那么在 COVID-19 大流行之前,对维生素 D 的正确理解就会广泛传播。 例如,关于医院获得性感染,早于并证实了 2014 年波士顿医院研究的发现, 优素福等人。 2012 和 拉维亚诺等。 2020, 谁观察到术前 48-羟基维生素 D 每减少 10 ng/mL,术后感染增加 25%。

我们中的一员 (RW) 写 于 2020 年 03 月 22 日向世卫组织传染病危害战略和技术咨询小组 (STAG-IH) 提供有关维生素 D 和其他营养素以应对 COVID-19 的信息。

领先的维生素 D 研究人员急于解释需要良好的 25-羟基维生素 D 水平来应对大流行,尽管在传统的同行评审期刊中没有: 维马拉万萨 2020-02-28 和 Grant & Baggerly 2020-04-09.

一篇经过全面引用的同行评审文章 维生素 D 高剂量补充剂可能是预防或治疗 COVID-19 感染的一种有前途的替代方法 曼苏尔等人。 2020-05-18 如果医生和免疫学家给予适当的关注,本可以挽救数百万人的生命。

达到 50 ng/mL 25-羟基维生素 D

食物只能提供我们维持健康所需维生素 D3 的一小部分。 UV-B 皮肤暴露既不是安全也不容易获得的方法来生成我们身体所需的大部分或全部维生素 D3。 适当补充维生素 D3 是大多数人达到其免疫系统正常运作所需的 25-羟基维生素 D 水平的唯一途径。 每天的数量很少; 为了方便和降低成本,可以每 7 到 10 天服用更大的剂量。 目前政府批准的维生素 D3 补充指南 不够。 他们的目标是使循环中的 25-羟基维生素 D 水平仅为 20 ng/mL,这通常仅对肾功能和骨骼健康足够。 这些指南通常根据年龄组指定补充量,通常每日最大摄入量为 0.1 至 0.25 毫克(4,000 至 10,000 IU)。

要让所有人都达到健康的 25-羟基维生素 D 水平,我们不能仅仅依赖这些建议、血液测试或医学监测。 幸运的是,由于酶的自我限制作用会以与其在体内水平成正比的速率降解 3-羟基维生素 D,因此每个人的健康维生素 D25 摄入量范围相对较广。 因此,将维生素 D3 摄入量增加一倍可能会使 25-羟基维生素 D 水平仅增加 40% 至 50%。

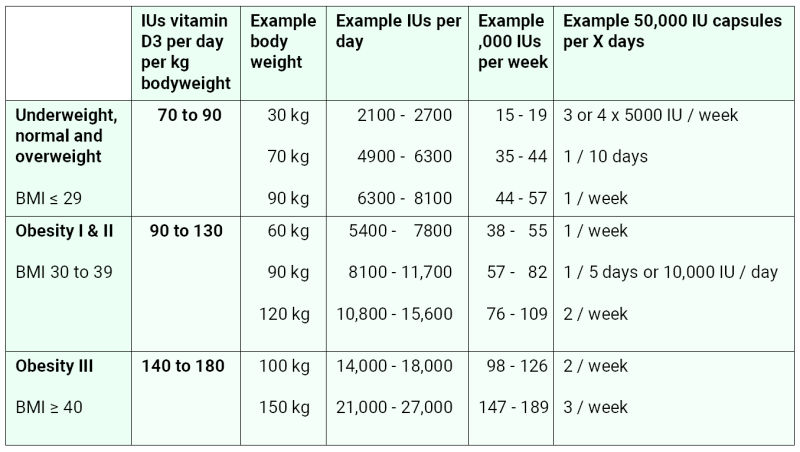

为了在没有医学监测的情况下达到至少 25 ng/mL 和高达 50 或 90 ng/mL 的健康 100-羟基维生素 D 水平,将平均每日维生素 D3 补充摄入量指定为体重,或在两个比率的范围内,肥胖者的比率更高。 理想情况下,领先的维生素 D 研究人员应该已经为此撰写了一篇共识期刊文章。 医学名誉教授 Sunil Wimalawansa(位于新泽西州加尔维斯顿的德克萨斯大学医学分校和新泽西州罗伯特伍德约翰逊医学院)在 2022 Nutrients 发表的一篇文章中可以找到与这种方法一致的建议:“血清 25(OH)D 迅速增加可增强免疫系统,抵抗感染——败血症和 COVID-19” 这些建议包括以下比率范围:

- 正常和超重:每天每公斤体重 60 至 90 IU。 因此,每天 0.125 毫克(5,000 国际单位),或每 50,000 天服用一粒 10 国际单位的胶囊,适合体重 56 至 83 公斤(122 至 183 磅)的人。

- 肥胖 I 和 II(BMI 30 至 39):每天每公斤体重 90 至 130 IU。

- 肥胖 III(BMI 40 或更高)——需要就医的情况:每天每公斤体重 140 至 180 IU。

体重不足、正常和超重人群的体重比率,肥胖者的体重比率更高, 可以导出 止 阿夫沙等人。 2020 谁发现自 70 年以来 100 多名神经眼科患者每天每公斤体重摄入 3 至 500 IU 维生素 D2010,导致长期 25-羟基维生素 D 水平在 40 至 90 ng/mL 之间。 一般来说,处于该范围低端的人可能患有肥胖症。

Ekwaru 等人。 2014 根据每日补充摄入量分析四种自我描述的身体形态的长期 25-羟基维生素 D 水平:体重不足、正常、超重和肥胖。 由此可以得出结论,为了达到 50 ng/mL 25-羟基维生素 D,患有肥胖症的人每天需要的维生素 D 与未患肥胖症的人相比,占体重的比例大约多 43%。

Wimalawansa 教授将这一推导应用于刚才提到的比率范围,我们在下表中以简化的方式对其进行了总结:

他还建议 70 岁及以下(未纠正肥胖)的维生素 D3 为 18 IU / kg BW / 天,体重不足的成年人的比例较低。

研究 表明对于任何给定的维生素 D25 补充摄入量和体重比例,有两种机制导致患有肥胖症的人获得比没有肥胖症的人更低的 3-羟基维生素 D 水平:肝脏中维生素 D3 的羟基化减少和 25-羟基维生素的吸收增加D 脂肪组织过多。 这些机制特定于肥胖症。 我们不知道体重不足的人比例较低的机械或观察证据。

通过遵循基于体重比例的建议(例如 Wimalawansa 教授提出的建议),所有年龄、体重和身体形态的人都将在几个月内达到至少 50 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D,水平很少超过 100 ng/mL mL,无需验血或医疗监督。

在临床紧急情况下迅速提高 25-羟基维生素 D 水平

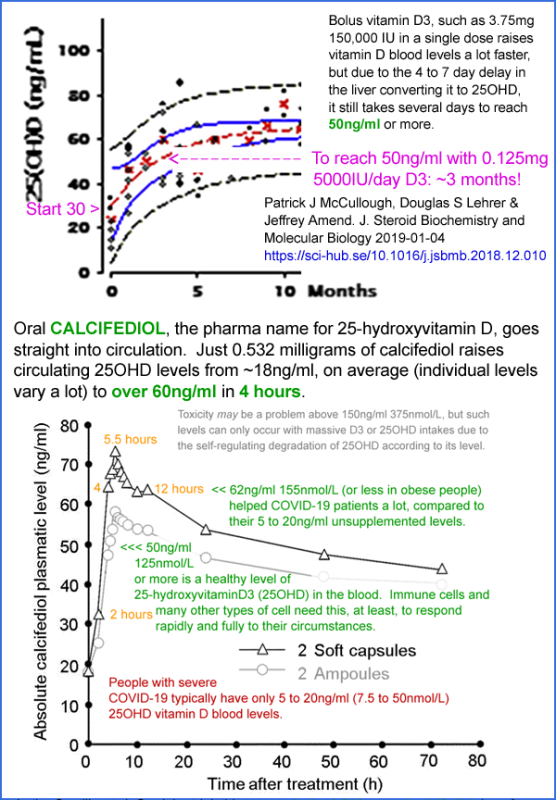

尽管 5,000 IU 似乎含有大量的维生素 D3,但这一微不足道的 1/8000 克在一天内几乎无法提高未补充的平均 25-羟基维生素 D 水平,其范围通常为 5 至 25 ng/mL。 快速增加 25-羟基维生素 D 水平的常用方法是口服推注(或“加载”)剂量的维生素 D3。 根据欧洲临床营养与代谢学会 (ESPEN) 重症监护病房临床营养指南,单次高剂量 500,000 IU(12.5 毫克)维生素 D3 对于治疗第一周内维生素 D3 缺乏的患者似乎是安全的。 然而,在重症患者中,吸收和肝功能的潜在限制,以及将维生素 D25 羟基化为 XNUMX-羟基维生素 D 需要四天左右的时间,无法接受地延迟了迫切需要的免疫功能改善。

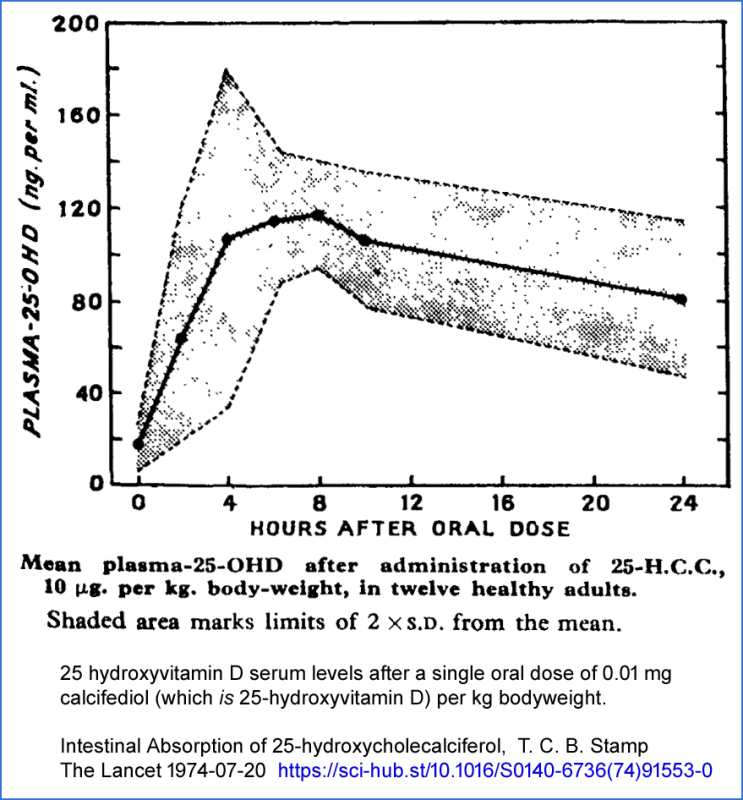

正如 Wimalawansa 教授所推荐的,一种更有效的方法包括 单次口服剂量为每公斤体重 25 毫克的骨化二醇(0.014-羟基维生素 D). 对于平均体重的成年人,这大约是 1 毫克。 骨化二醇比维生素 D3 更容易被吸收并直接进入循环,在短短 50 小时内安全地将水平升高到 4 ng/mL 以上。 这种升高的水平会在几天到一周内下降,因此需要进一步补充骨化二醇或定期或大剂量维生素 D3 补充剂来维持它。 1 毫克剂量的骨化二醇大致相当于适度的 160,000 IU(4 毫克)维生素 D3。 除非有理由怀疑患者有过量的 25-羟基维生素 D,否则不需要进行血液检查,因为这种摄入不会导致毒性。

解决许多急性和慢性健康问题的正确方法是鼓励和支持——但不是强迫——每个人补充足够量的维生素 D3,以达到至少 50 ng/mL 25-羟基维生素 D。对于那些没有这样做的人,和被诊断患有 COVID-19、败血症或任何其他潜在致命疾病的人, 上述骨化二醇方案是迄今为止他们迫切需要的最重要的医疗干预措施,除了呼吸和血压支持。 骨化二醇是 可使用 在一些欧洲国家作为便宜的 0.266 毫克处方 水螅醇 or 新迪德罗 胶囊。 60小瓶装 d.开发 0.01mg 片剂是 可使用 在美国无需处方只需 20 美元。

下图对比了健康受试者服用 25 毫克骨化二醇后 4-羟基维生素 D 典型的长达数月的升高与 0.532 小时的升高:

这些图来自 麦卡洛等人。 2019 的网络 2016项专利 对于用于随机对照试验的胶囊,在 Castillo 等人中有报道。 2020 年,我们将在下面讨论。 卡斯蒂略等人。 研究人员知道口服骨化二醇会比推注维生素 D25 更快地提高 3-羟基维生素 D 水平,但可能没有意识到专利或 4 小时的上升时间。 后来他们发现了 TCB Stamp(后来的 Trevor 爵士)在 1974 年发表的一篇很少被引用的文章,标题为“25-羟基胆钙化醇的肠道吸收”,它描述了对单次 0.01 mg/kg 体重口服剂量的骨化二醇的反应迅速增加。

许多医生对维生素 D 治疗急性疾病的了解受到以下因素的限制:

- 不知道正常的免疫系统功能需要 50 ng/mL 25-羟基维生素 D。

- 不知道即使是口服维生素 D3 的推注剂量也需要数天才能提高 25-羟基维生素 D 水平。

- 缺乏关于口服骨化二醇如何在 4 小时内达到此效果的知识。

- 一个更根本的误解是口服维生素 D3 会提高 1.25-羟基维生素 D 的水平,但事实并非如此,这些水平在某种程度上“增强了免疫系统”。

对于维持 50 ng/mL 循环 25-羟基维生素 D 水平的重要性的研究和更广泛的理解进展得比所有参与者——尤其是免疫学家和医生——都对这一领域投入必要关注的情况下进展得更慢。

有工程背景的人,习惯于半导体和微处理器等领域的快速进步,可能会对这个领域的缓慢进步感到惊讶。 他们可能还会注意到许多医生对与同行共识相矛盾的研究表现出明显的兴趣不足。

在一个所有医生和大多数人都认识到为免疫系统健康补充适当维生素 D3 的必要性的世界中,SARS-CoV-2 病毒的传播可能已经被阻止。 此外,流感和败血症病例将很少见,整体健康状况将得到显着改善。

维生素 D3 和骨化二醇作为 COVID-19、败血症等的早期治疗药物。

众所周知,这种骨化二醇方案通常会导致大多数 COVID-19、败血症和其他急性疾病的快速改善,在这些情况下,先天和适应性反应较弱——以及严重失调的炎症反应——会伤害并杀死许多人。

医生和免疫学家应该对为免疫系统和身体其他部分提供正常运作所需的条件感兴趣。 然而,由于各种令人不安的原因,大多数情况并非如此。 两本领先的免疫学教科书, 珍妮薇的第 9 版和 阿巴斯的第 10 版ition,总共 1500 页,在他们的索引中没有提到维生素 D。

维生素 D——作为推注维生素 D3 或更好的剂量,0.014 毫克/千克体重骨化二醇——应该被认为是 COVID-19 最有效的早期治疗方法。 然而,在不断更新的荟萃分析网站上 c19early.org, 在广泛研究的早期治疗中,维生素 D 被认为不如伊维菌素(一种不再有用的单克隆抗体)、槲皮素、聚维酮碘、褪黑激素、氟伏沙明和运动有效。

这导致许多临床医生将维生素 D 视为他们广泛工具包中的另一种治疗方法。 由于缺乏上述理解,他们在没有决定性骨化二醇治疗的情况下使用一种或多种药物,这种治疗可以使大多数患者的免疫系统在数小时内正常运作——这可能是他们有生以来的第一次。

维生素 D COVID-19 治疗随机对照试验 (RCT) 在摄入时的疾病严重程度、成功标准和治疗方案方面差异很大。 许多人在前五天使用了无效量的维生素 D3。 所有使用 7.5 毫克(300,000 IU)或更多维生素 D3 的人都产生了良好的结果,一些使用较少的人也取得了良好的效果——但这些试验通常规模较小,因此意义相对较小。

这些随机对照试验中最重要的是 卡斯蒂略等人。 ,发表于 2020 年 19 月。如果负责大流行应对的人员充分考虑了这项研究,并且只专注于抑制 COVID-3 的传播和严重程度——而不是关注疫苗的假定必要性——他们就会发起一个年底前开展全球维生素 DXNUMX 制造和分销运动,其中骨化二醇用于早期治疗。 这种方法,尤其是早期治疗涉及 锌 和廉价药物,如果没有封锁、疫苗或口罩,本可以结束大流行,而且死亡人数仅为当前可怕的死亡人数的一小部分。

研究人员对在西班牙科尔多瓦住院的 76 名 COVID-19 患者进行了研究,他们都接受了羟氯喹和抗生素阿奇霉素的治疗。 治疗组 50 例患者在入院时单次口服骨化二醇 0.532 mg,随后在第 0.266、3、7、14 天等给药 21 mg。

积极的结果部分是由于不完全的随机化,这导致对照组包含明显更多的合并症患者。 然而,两位麻省理工学院的计算生物学家分析了结果 预印本 并得出结论,ICU 入院人数减少与骨化二醇干预有关,需要立即进行精心设计的临床试验,以进一步评估这种治疗的有效性。

即使有这些警告,结果也是引人注目的:ICU 入院率从 50% 下降到 2%,死亡率从 8% 下降到零。 0.532 mg 骨化二醇的初始剂量约为上述 0.014 mg / kg BW 方案中推荐的剂量的一半,对于 1 kg 的患者而言,该剂量为 70 mg。

2020 年末,全世界都对 COVID-19 感到恐慌,实施了封锁,并且即将推出未经充分测试的 mRNA 和腺病毒载体准疫苗,这项重要的研究本应得到讨论和庆祝。 然而,直到今天,很少有人听说过它。 (同一个团队后来对骨化二醇的研究产生了不太显着的结果,但那时骨化二醇已广泛用于普通人群,治疗方案更加复杂,无法确保依从性,而且这些后来的试验没有合适的对照组。)

总之,由于医疗专业人员的知识和理解有限,骨化二醇方案在治疗 COVID-19、败血症和其他急性疾病方面的潜力被低估了。 提高对维生素 D 在治疗中的作用的认识和认可,以及骨化二醇对患者免疫系统的快速影响,将改变面对流行病和其他危重疾病的医疗保健格局。 在医学教育和临床实践中提高对维生素 D3 和骨化二醇方案重要性的认识至关重要。

败血症、炎症和缺乏寄生虫

这种对三种维生素 D 化合物及其在免疫系统中的作用的严重缺乏了解导致卫生当局无法阻止 COVID-19 大流行,这类似于对其他疾病缺乏了解的类似模式。 跨国制药公司的腐败在抑制人们了解维生素 D 化合物的重要性方面发挥了重要作用,超出了它们在钙-磷酸盐-骨代谢中的作用。 首席维生素 D 研究员 Bill Grant 在他 2018 年的文章中对此进行了报道:“大型制药公司在虚假信息剧本后推迟接受维生素 D” 然而,这并不能完全解释,因为同样的模式存在于中国,这超出了西方跨国公司的直接影响范围。

脓毒症是一种可怕的疾病,在这种情况下,不受控制的病毒、细菌或真菌感染会引发极端的、自我毁灭性的炎症反应,损害器官并经常被证明是致命的。 快速诊断至关重要但具有挑战性,因为患者可能会出现各种非特异性症状,并且他们的病情会迅速恶化。

Google 学术搜索找到 54,000 篇关于脓毒症和维生素 D 的文章,其中许多表明脓毒症患者的 25-羟基维生素 D 水平往往低于一般人群。 虽然感染和炎症可以降低这一水平,但感染前的低水平会显着增加风险。 然而,维基百科页面上唯一提到的败血症维生素是维生素 C。

鉴于这些知识,很明显,50 ng/mL 的 25-羟基维生素 D 水平将大大降低引发败血症的普遍感染的风险,并降低过度炎症反应的可能性。

在免疫学中,术语“炎症”具有广泛的含义。 它包括将免疫细胞募集到感染部位和某些细胞毒性(不分青红皂白的细胞破坏)反应,例如 嗜酸性粒细胞 – 免疫系统的自杀式炸弹袭击者。 这些细胞毒性反应的进化主要是为了对付蠕虫(肠道蠕虫)等多细胞寄生虫,因为有效对抗癌细胞、细菌、真菌和病毒的抗体和巨噬细胞对由数十亿细胞组成的病原体几乎没有影响。

一个鲜为人知但公认且仅部分研究的导致过度破坏细胞的炎症的原因是在上个世纪左右,人类以及我们的伴侣动物和农业动物体内没有寄生虫。 很久以前,蠕虫就进化出可以下调宿主炎症反应的化合物。 我们的祖先似乎无处不在感染一种或多种蠕虫,我们继承了它们对此的进化适应:一种过度强烈的炎症反应,当被蠕虫化合物下调时可能会达到平衡。

现在我们都被驱虫了,很容易出现过度炎症。 由于遗传变异,我们中的一些人具有特别强烈的反应,这会导致多种自身免疫性炎症性疾病,例如多发性硬化症、类风湿性关节炎、牛皮癣、哮喘、丛集性头痛和偏头痛。 请参见 Vitamindstopscovid.info/06-adv/ 和 蠕虫疗法wiki.org 用于蠕虫疗法的链接和讨论——在这种疗法中,可以通过故意感染蠕虫来抑制这些疾病。 第一页还讨论了西塞罗·科英布拉 (Cicero Coimbra) 和其他人的高 25-羟基维生素 D 方案,该方案也可以抑制这些情况,并通过医学监测来防止钙水平过高和骨质流失。

这两种治疗方案的成功表明,缺乏蠕虫是急性和慢性炎症性疾病的根本问题,低 25-羟基维生素 D 水平大大加剧了过度强烈的炎症反应。 维生素 D 和蠕虫研究领域就像夜间航行的船只——彼此意识不到。 科英布拉协议 临床医生 推测性地解释他们的成功,使用术语“维生素 D 抵抗”,而不是指蠕虫。 蠕虫研究人员没有提到维生素 D。

已经发现和合成了蠕虫调节化合物,例如促吞噬素-磷酸胆碱,目前正在研究中。 然而,还没有一种可用于治疗用途。 很容易想象这些化合物与适当的维生素 D3 一起被明智地使用, 硼酸、镁、锌和 omega-3 脂肪酸的摄入量,并避免摄入过多的 omega-6 脂肪酸,以成功抑制许多炎症性疾病,包括那些导致肥胖、抑郁和神经退化的疾病。

川崎病、MIS-C、PIMS 和 COVID-19

川崎病是一种急性且可能致命的炎症性血管炎,主要影响婴儿和年幼儿童。 通常在发病前数周或数月观察到传染性触发因素。 严重的病例涉及冠状动脉瘤,这可能会在以后的生活中致命。

数十年的川崎病研究文章和临床报告将这种疾病的病因描绘成一个谜。 在了解该病众所周知的流行病学特征后,例如日本冬季的发病高峰或主要影响巴黎的深色皮肤儿童,许多非专业人士会怀疑维生素 D 不足是一个重要的致病因素。 然而,大多数儿科医生似乎并没有想到这样的想法。

2015 年,意大利研究人员 Stagi 等人。 发表了一篇 刊文 这应该改变了对川崎病的理解、预防和治疗。 然而,到 2020 年 13 月,它只被引用了 39 次。 值得庆幸的是,在接下来的三年里有 XNUMX 次引用,但这只是它应该产生的影响的一小部分。

该研究涉及 21 名女孩和 58 名男孩,平均年龄为 5.8 岁。 他们的平均 25-羟基维生素 D 水平为 9.2 ng/mL,而年龄匹配的对照组平均为 23.3 ng/mL。 发生冠状动脉异常的儿童的平均水平更低:仅为 4.9 ng/mL。 至多,只有一小部分这种差异可以用疾病消耗 25-羟基维生素 D 水平来解释。 这种强烈差异的其余部分,以及遗传易感性和触发感染显然是致病因素。

由于这些危险的低 25-羟基维生素 D 水平很容易提高并且应该出于许多其他原因而提高,因此有人可能认为这项研究对于川崎病研究人员和临床医生来说是一个灵光一现的时刻,在主流媒体中被描绘成一个游戏 -改变突破。 然而,它在很大程度上被忽略了。

川崎病现在也可以由 COVID-19 感染引发,包括那些无症状的感染,儿童通常就是这种情况。 2020 年出现了两种与川崎病相关的诊断:MIS-C(儿童多系统炎症综合征)和 PIMS(小儿炎症多系统综合征)。 这些是由 COVID-19 感染或偶尔由 COVID-19 引发的 准疫苗接种.

由 COVID-19 引起的川崎病是 MIS-C/PIMS 症状连续体的一部分,如 Tsoukas 和杨 2022年婴幼儿更容易被诊断出川崎病,而青少年和年轻人更容易被诊断出另外两种病症,这两种病症涉及较少的血管炎和更多的器官损伤。

我们中的一员 (RW) 在 2020 年写信给数十位川崎病/MIS-C 文章的作者,以提高他们对 Stagi 等人的研究以及维生素 D3 作为预防措施和骨化二醇作为治疗的明显影响的认识。 只有一个人回答说,他们无法想象维生素 D 含量低的问题,但没有具体论证。2022 年对谷歌学术搜索中连续 50 篇川崎病/MIS-C 文章的调查发现,只有一篇提到了维生素 D,而且只是顺便提了一下。 从那时起,情况可能有所改善。 给这些儿科医生中的一些人的另一组电子邮件得到了一个回复,这次回复更加感激,来自一位以前没有考虑过维生素 D 的医生。

总之,在预防和治疗败血症和川崎病等各种炎症性疾病方面缺乏对维生素 D 的了解和利用不足,导致人们将非常严重的痛苦、伤害和死亡视为正常和不可避免,当绝大多数可以通过适当的营养来预防时。 脓毒症本身就像一个怪物,每天都在以第二次世界大战或 COVID-19 的速度吞噬人类——每 3 秒就有一人死亡。

维生素 D 研究与蠕虫研究的结合可以为更有效的治疗开辟新途径,从而有可能挽救生命并改善受这些疾病影响的人们的生活质量。

超越腐败或普通水平的无能

腐败只是医学界严重缺乏意识的一部分,因为他们没有意识到维持足够的 25-羟基维生素 D 水平对于正常免疫系统功能的重要性。 上述研究和评论中提供的证据表明,低 25-羟基维生素 D 水平是导致 COVID-19、流感、败血症、KD、MIS-C、PIMS 和许多自身免疫性疾病传播和/或严重程度的重要因素炎症性疾病。 尽管如此,公众仍然依赖于大部分没有意识到这一点的医生和免疫学家。

这些医疗专业人士并非脑残、无能或品格低劣。 与其他人一样,他们认识到自身系统性缺陷的能力以及他们对世界的职业理解受到群体思维的限制。 一些医生设法摆脱了这种心态,却在让同事考虑这一重要信息方面遇到了巨大困难。 这样的医生可能会被同行排斥和贬低。 同样,那些批评准疫苗和抑制伊维菌素以及其他真正安全、有效和廉价的 COVID-19 治疗方法的人将面临报复,包括撤销注册。

这些有害的医学模式阻碍了创新,并使大多数从业者陷入腐败的集体思维和无能的循环中,似乎针对目前通过昂贵、复杂的干预措施解决的紧迫医疗问题采取低调、乏味的解决方案。 利润动机显然在这里发挥作用。 另一个可能的因素是,大多数医生并没有忍受十年或更长时间的苛刻、昂贵的培训,只是为了在他们的职业生涯中反复建议患者服用维生素,避免过量的 omega-6 脂肪酸、糖和盐,以及多运动。 考虑到医疗服务的成本,这种抵触情绪的部分原因可能是许多患者期待更精准、更复杂的治疗。

庆祝创新的行业——如生物技术、电子和软件——很少会像医学领域那样,让大多数专业人员多年来陷入非生产性停滞。 医学上有创新,常规的眼科、髋关节和膝关节手术证明了这一点,这在几十年前似乎是奇迹。 牙科护理也取得了非凡的进步。

整个医学领域都陷入了对复杂、复杂和人群驱动的偏离患者和公众真正需要的错误崇拜的牺牲品。 更简单的方法正是他们所需要的,但往往被忽视、回避或嘲笑为不值得医生关注。

不切实际,有时候 准宗教,围绕疫苗的希望和期望可以说是 COVID-19 大流行期间最严重的思想和实践扭曲。 如果没有这样的疫苗是可能的,或者如果它们被迅速而正确地认为具有有限或负面价值而被忽视,医生和其他专业人员将被迫依赖早期治疗和营养。 这些方法比被广泛称为 COVID-19 疫苗的治疗方法有效得多,但无法满足某些专业人员在制造危机期间煽动恐慌和控制全体人口的愿望。

即使纠正了一个方面,医疗禁区的维生素 D 复合物也可能崩溃。 例如,如果所有儿科医生都认识到在子宫内及以后适当补充维生素 D3 以降低川崎病、MIS-C、PIMS、 先兆子痫、自闭症、精神分裂症和早产,那么其他禁区就会崩溃——败血症、COVID-19、流感,并最终导致神经退化。 很少有医生对帕金森病患者表现出的事实感兴趣或意识到这一事实 甚至更低 25-羟基维生素 D 水平高于未患病者,甚至在出现症状之前也是如此。

持续医疗回避信息的更多例子包括:

- 2011 年同行评审研究 M. R Naghii 等人。 证明每天补充 10 毫克硼会使经超声证实的肾结石分解,使它们更容易排出体外,通常在开始治疗后的几天内。 Naghii 建议 L-精氨酸显着帮助这一过程。 因此,考虑到与每天摄入一半安全限度的硼相比,其财务成本和医疗风险,大多数价值数十亿美元的肾结石治疗行业可能既不必要又有害。

- 硼应该被认为是一种必需的营养素,健康的每日摄入量约为 10 毫克,而不是典型的约 1 毫克,主要来自生长在缺硼土壤中的水果和蔬菜。 好处包括减轻类风湿性关节炎和增强牙齿和骨骼健康(Nothing Boring About Boron,2015 年 PMC4712861 和 aminotheory.com/cv19/#08-硼).

- 不宁腿综合症/周期性肢体运动障碍及其导致失眠的亚诊断变异可能是 很容易解释 通过几种常见的饮食和生活方式选择,其中许多可以在没有医疗干预的情况下避免。 这些减少了脊髓反射回路中抑制性多巴胺能和/或阿片受体的激活,而脊髓反射回路负责人类独特的、软触激活的、足弓保护性的反射反应。 尽管在 2011 年就此通知了 RLS.org 和主要的 RLS 研究人员,但没有任何回应,而且病因仍然是官方未知的。 数以百万计的患者继续接受改变人格的多巴胺拮抗剂治疗,当这些药物无效时,则使用阿片类药物。

只有当大多数医生了解免疫系统需要 19 ng/mL 50-羟基维生素 D 后,COVID-25、败血症和其他相关问题的祸害才会被根除。这在很大程度上取决于免疫学家,他们目前似乎全神贯注于他们无法理解细胞因子、遗传变异和抗体类型的复杂性,几乎他们的整个职业都不了解个体免疫细胞对其不断变化的环境做出反应的关键机制。

流感和 COVID-19 的季节性

25 ng/mL 或更高的健康 50-羟基维生素 D 水平只会略微降低因任何特定病毒暴露而感染 COVID-19 的可能性。 这些水平为严重疾病提供了强有力的保护。 对整个人群来说更为重要的是,这样的水平能够产生全面的免疫反应,从而迅速抑制病毒感染并降低病毒脱落的平均水平。 这种机制比其他任何机制都更能减少传播,从而减少受感染的总人数。 强大的免疫反应还可以产生针对相同或相似病原体的最佳、持久的免疫力。

人口平均 25-羟基维生素 D 水平的适度但显着变化是流感和 COVID-19 季节性的主要驱动因素: Nutritionmatters.substack.com/p/covid-19-seasonality-is-primarily. 如本文所示,英国住院的 COVID-19 患者人数从 19,617 年 2020 月中旬的 795 人呈指数下降到 25 月下旬的 3 人。 这个月减半主要是由于夏季高峰期,对于没有充分补充维生素 D25 的人来说,平均 15-羟基维生素 D 水平达到了峰值:白人约为 25 ng/mL,深色或黑色皮肤的人约为 XNUMX ng/mL。 在此期间没有封锁、疫苗或广泛的掩蔽和社会疏远措施。 随着 XNUMX-羟基维生素 D 水平下降和一种新的、更具传播性的变体出现,感染率和住院率在 XNUMX 月和接下来的几个月有所上升。

德罗等人。 和其他报告

本文开头的图表显示了 25-羟基维生素 D 水平的人口分布直方图。 首先,在灰色中,是从 Luxwolda 等人。 2012,这是迄今为止唯一一项测量传统非洲人 25-羟基维生素 D 水平的研究——35 名马赛牧民和 25 名坦桑尼亚的 Hadzabe 狩猎采集者,平均年龄为 35 岁。平均水平为 46 ng/mL(125纳摩尔/升)。 可以合理地假设,今天所有人的免疫系统与 50,000 年前我们非洲祖先的免疫系统差别不大。 然而,从那时起,适应性发生了变化,尤其是那些远离赤道冒险的人失去了吸收 UV-B 的黑色素,这增强了许多人在暴露于 UV-B 光下时产生维生素 D3 的能力。

其他四个直方图来自 Israel 等人 2020 年 XNUMX 月的预印本,“大量人群中维生素 D 缺乏与 Covid-19 之间的联系” 这些数据基于 2010 年至 2019 年间进行的测量,并记录在以色列 4.6 万患者数据库中。 平均水平都远低于 50 ng/mL。 尽管生活在阳光明媚的以色列,在北纬 32°——与乔治亚州的圣地亚哥和萨凡纳齐平——阿拉伯妇女的比例低得惊人。 如果没有适当的维生素 D 补充剂,并考虑到她们避光的生活方式,这些妇女的健康前景——以及她们孩子的神经发育——一定是暗淡的。 它们的中值水平约为 10 ng/mL。

多篇英国研究文章 显示英国的亚洲(巴基斯坦、印度和孟加拉国)男性和女性的中位水平为 10 ng/mL 或更低——并且可以合理地假设女性的中位水平将显着低于此。

以色列等。 发现 2-羟基维生素 D 水平低的人群中 SARS-CoV-25 感染率更高,尤其是女性,其水平略低于或明显低于同一种族的男性。 除了较低的水平可能会增加感染的机会外,这种相关性背后最重要的机制可能是三个种族群体中的大多数人,平均 25-羟基维生素 D 水平逐渐降低——普通人、极端正统派和阿拉伯人——花费他们大部分时间都在他们小组的其他成员中。 这些较低的水平将导致免疫反应逐渐减弱,因此,这些种族中的病毒脱落和传播水平会更高。 家庭规模和工作习惯——例如在家工作的能力与与公众接触频繁的工作——也可能在这些不同的感染率中发挥作用。

我们现在回到 Dror 等人和其他研究人员的研究结果,他们报告了低 25-羟基维生素 D 和 COVID-19 严重程度之间如此一致和强烈的关联,以至于前者必须在很大程度上是后者的原因,对应如何处理个人感染和整个大流行病。

1,176-18-2020 至 04-07-2021 期间入住以色列北部一家大型医院的 02 名年龄在 04 岁及以上且两次独立 PCR 检测呈阳性的患者的记录接受了 25-羟基维生素 D 血液检测结果在诊断前 14 至 730 天测量。 本前瞻性研究纳入了 253 名具有此类测试结果的患者在住院期间的最大疾病严重程度,分为轻度、中度、重度和危重类别。

研究人员开发了一种算法来调整这些水平以补偿季节性变化。 但是,上图中的电平表示未校正的、最近的实际测量电平。

轻度到重度严重程度类别的平均年龄分别为 53、64、72 和 76。在这些类别中,平均 BMI 分别为 27.5、27.6、29.2 和 32.0; 死亡率分别为 0%、1.2%、35% 和 85%; 平均 25-羟基维生素 D 水平分别为 36、19、13 和 12 ng/mL。 虽然 25-羟基维生素 D 水平与年龄呈负相关,并且年龄与严重程度相关,但当受试者被分为三个年龄范围时,25-羟基维生素 D 水平仍然强烈且显着(p < 0.001)与疾病严重程度呈负相关(图 3)。 XNUMX).

共有 61% 的患者是阿拉伯人。 其中,64.3% 的 25-羟基维生素 D 水平低于 20 ng/mL,而非阿拉伯人的这一比例为 36%。 可能导致阿拉伯人缺乏维生素 D 的因素包括皮肤色素沉着较深,这会减少真皮维生素 D 的合成,以及在某些文化和宗教社会中偏爱保守的着装,尤其是女性,这会进一步减少皮肤暴露在阳光下,从而降低血清维生素D级。 尽管阿拉伯人和非阿拉伯人在 0.006-羟基维生素 D 水平上的差异具有 p = 25 的显着性,但阿拉伯种族与疾病严重程度的相关性很低且没有统计学意义:p = 0.3。

没有关于补充维生素 D3 的数据。 然而,可以合理地假设大多数水平高于 40 ng/mL 的人在抽血时正在补充和/或近期有大量的 UV-B 皮肤暴露。 在补充数据集中,严重类别中三个最高异常值 25-羟基维生素 D 水平范围为 56 至 67 ng/mL。 这三名患者均为 65 岁或以上,同时患有慢性阻塞性肺病和高血压。 其中两人死亡。 这些健康水平是人口和患者平均水平的两倍多,可以降低风险,但不能保证在所有情况下都健康或生存。 在 38 名死亡患者中,一名低于 50 岁,另一名在 50 至 64 岁之间,25-羟基维生素 D 水平分别为 16 和 26 ng/mL。 在其他 36 名死亡患者中,年龄均在 65 岁及以上,异常值 25-羟基维生素 D 水平分别为 67、56 和 35 ng/mL,三名患者均患有慢性阻塞性肺病和高血压。 在其余 33 名死亡患者中,异常值 25-羟基维生素 D 水平分别为 21 和 18 ng/mL,其余 32 名患者的水平在 6 至 14 ng/mL 之间,平均值为 9.9 ng/mL。

因 25-羟基维生素 D 水平低而导致住院和严重伤害的风险比上图中所描述的要严重得多,因为住院患者的水平通常低于未住院患者。

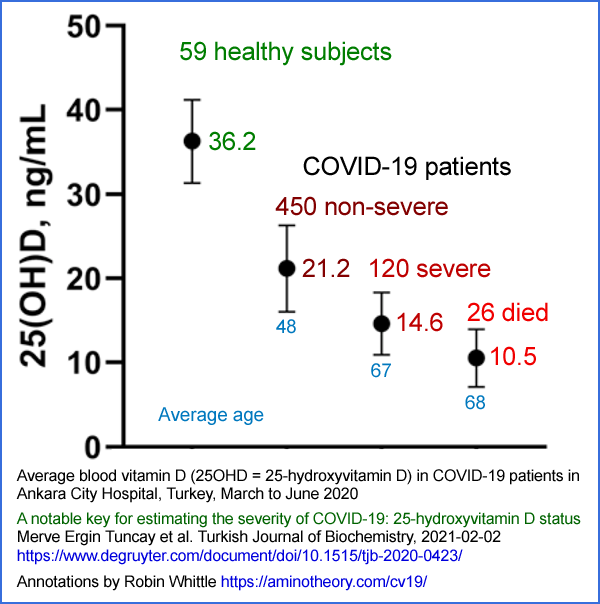

2020月XNUMX日 刊文 通过 Tuncay 等人。 调查了 25 年 596 月至 19 年 59 月期间土耳其安卡拉市医院 2020 名 PCR 阳性 COVID-1 感染患者和 0.001 名健康人的 25-羟基维生素 D 水平。他们的图 XNUMX 的注释版本说明了强烈的统计显着性(p < XNUMX) 低 XNUMX-羟基维生素 D 水平与疾病严重程度之间的关系。

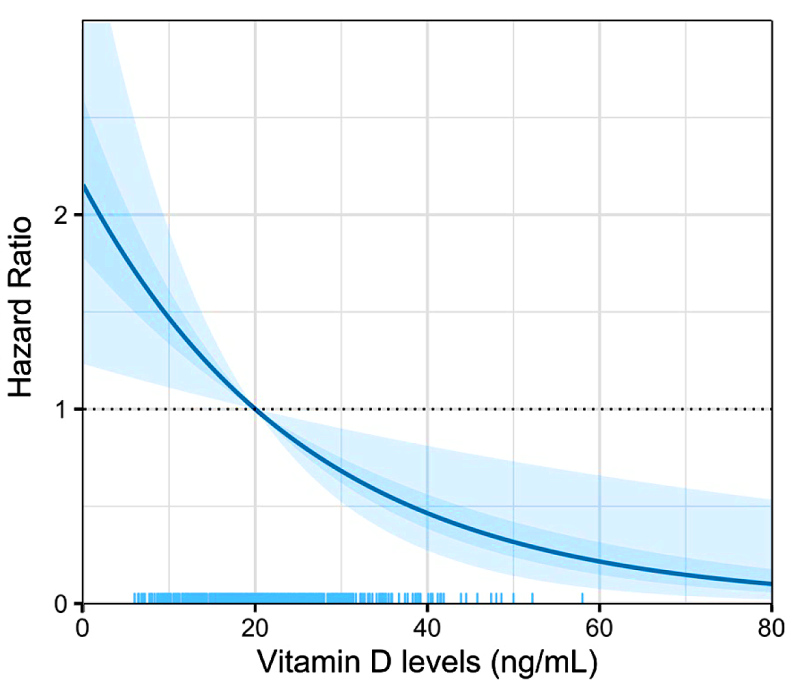

在三月的2021中 预印本 Vanegas-Cedillo 等人分析了 551 年 2020 月至 19 年 2 月墨西哥城的 25 名患者。 据报道,低维生素 D 水平导致的 COVID-1 死亡风险增加与 BMI 和心外膜脂肪无关。 在调整了年龄、性别、BMI、C 反应蛋白、心外膜脂肪、D-二聚体、氧饱和度、20 型糖尿病和慢性肾病后,他们制作了这张死亡风险模型图,作为 XNUMX-羟基维生素 D 的函数水平,其中 XNUMX 标准化为 XNUMX ng/mL 的风险,接近其样本的中值。

同样在 2021 年 XNUMX 月,Bayramoğlu 等人。 报道 25 年 103 月至 12 年 19 月期间在伊斯坦布尔一家医院被诊断出患有 COVID-2020 的 1 名平均年龄为 0.001 岁的儿童的 XNUMX-羟基维生素 D 平均水平。XNUMX 岁以下儿童和有合并症(糖尿病、哮喘、肺结核、慢性肾功能衰竭等)被排除在研究之外。 平均水平的差异在统计学上非常显着 (p < XNUMX):

- 无症状儿童为 16 ng/mL。

- 症状较轻的儿童为 14 ng/mL。

- 对于有中度至重度症状的儿童,10 ng/mL。

他们还报告了低 25-羟基维生素 D 水平与低淋巴细胞计数以及高水平炎症标志物(C 反应蛋白和纤维蛋白原)之间存在类似的显着相关性。 在 成年心脏病患者,这两种化合物的水平与心脏病发作和死亡呈正相关。

在 2021 年 XNUMX 月的 BMJ 中 刊文, 德伦等人。 在 18 年 4 月 15 日至 2 月 12 日期间,在英国伯明翰的一家儿童医院确定了 25 名年龄在 2020 个月至 52.5 岁之间的儿童,他们被诊断患有 PIMS-TS(与严重急性呼吸系统综合症冠状病毒 240 暂时相关的小儿炎症性多系统综合征)。 位于不列颠群岛的中心,如果它位于加拿大西部,其北纬 XNUMX° 将使这座城市位于美国边境以北 XNUMX 英里处。

这些孩子以前很健康,没有合并症。 他们都没有死亡,但有 25 人需要有创机械通气,7.6 人因肾功能衰竭需要血液滤过。 其中 24 个孩子是黑人、亚裔、少数民族 (BAME),另外两个是英国白人。 BAME 儿童入院时平均 2016-羟基维生素 D 水平为 4 ng/mL,而白人儿童为 10 ng/mL。 25 年英国一项针对 21.6 至 9.6 岁儿童的调查发现,平均 0.001-羟基维生素 D 水平为 12 ng/mL。 这与整个组的平均水平 25 ng/mL 之间的差异显着性为 p < 12。 接受儿科重症监护的 55 名儿童的平均 XNUMX-羟基维生素 D 水平低于未接受儿科重症监护的儿童。 所有这 XNUMX 人的左心室射血分数均异常 (< XNUMX%)。

他们的冠状动脉超声心动图检查显示,150 人有“突出”,即动脉扩张,25 人有梭形扩张,动脉壁变弱,血管膨胀至正常直径的 20% 以上。 研究人员认为“足够”的 XNUMX-羟基维生素 D 水平(XNUMX ng/mL 或更多)的两个孩子没有这种心脏损伤。

注脚: 2020 年 19 月和 23 年 XNUMX 月,三篇据称是关于维生素 D 和 COVID-XNUMX 的真实研究文章的预印本被广泛阅读和引用。 他们的第一作者的名字是 Alipio、Raharusun(a) 和 Glicio。 第一个名字是其中一个骗子的名字,他们将这些作为完全捏造的 XNUMX 份左右预印本系列的一部分发布。 其他两个名字是虚构的。 此活动的详细信息位于 Researchveracity.info/alra/. 骗子的两个受骗者为他们筹集了资金,他们得到了虚构的数据,他们将这些数据转化为图表,显示 25-羟基维生素 D 水平与死亡率之间不可思议的陡峭关系。 没有做出适当的努力来删除对这个虚假图表的引用,它的副本至今仍保留着,并在视频中进行了讨论 www.powerofd.org.

嵌套的、强烈社会和制度嵌入的问题的解决方案

研究人员和临床医生认识到最佳 25-羟基维生素 D 水平对于除钙-磷酸盐-骨代谢以外的许多健康方面的重要性,他们投入了数年甚至数十年的时间来提高他们同事的认识。 多重相互关联的障碍似乎阻碍了这些同事对对人类健康至关重要的事物本应具有的自然和专业兴趣。 这些障碍包括:

- 维生素 D3 补充量的国际单位的使用(使用术语“剂量”表示药物治疗,而我们主要讨论常规营养)。 在 1 世纪初标准化为 40,000,000/20 克,这一指标近似于一只幼鼠每天为避免患佝偻病所需的维生素 D 量。 这导致大量的健康补充量,这可能导致临床医生和公众对适当的补充剂过于谨慎。

- 经常重复“维生素 D 是一种激素”的误导性陈述,即使是领先的维生素 D 研究人员也是如此。 这似乎是试图赋予胆钙化醇一种他们认为它缺乏的仅仅是维生素的庄重感。 可以使用术语“类固醇激素”来进一步强调。

- 维生素 D3 补充摄入量的官方指南并未考虑体重和肥胖,仅提供成年人达到我们现在所知的健康 15-羟基维生素 D 水平所需的平均体重的 25% 左右。

- “富含维生素 D 的食物”和关于强化食品的说法等误解会给一些人一种错误的安全感,即他们的维生素 D 状况。 仅靠强化食品无法达到接近 50 ng/mL 循环 25-羟基维生素 D 的水平。我们中的一员 (RW) 争辩 可以为增加 D3 食品强化所做的一切努力将更好地用于支持适当的自愿补充。

- 在澳大利亚等国家/地区,零售补充剂中维生素 D3 的最大含量为 1000 IU,相当于 0.025 毫克,听起来令人印象深刻。 这仅是成人平均每日所需体重的 20%。 每天食用其中五种食物的成本和不便对适当的营养构成了重大障碍。 在美国,1.25 毫克 50,000 IU 胶囊的供应更为广泛,是一种更方便、更实惠的替代品。

- 超市货架上的维生素 D 通常介于维生素 C 和 E 之间,这两种维生素都被夸大了。

- 大部分维生素 D3 生产发生在中国,用于室内集约化饲养的猪、牛和家禽等农业动物。 只有少数工厂,位于印度和欧洲, 制造 并将其精炼到医药级。 极具竞争力的每公斤 2.5 美元的价格反映了从羊毛脂肪中产生 7-脱氢胆固醇、用来自多千瓦、特殊掺杂、液冷汞蒸气灯的 UV-B 光打破其中一个碳环以及精炼的复杂过程由苯溶液制得。 这些工厂——不属于大型制药公司所有——投资促销的利润率微乎其微,尤其是因为他们的产品对每个成年人的成本约为每月一美分。

- 监管捕获 制药业偏爱新药、疫苗和单克隆抗体的开发、批准和营销,而不是大多数人维持身体健康所需的营养支持。

- 庞大的全球医学和生物研究行业常常忽视维生素 D,因为资金通常用于更奇特的项目。

- 没有同行评审的期刊文章提供 25-羟基维生素 D 内分泌和旁分泌信号的介绍性解释。 在它不存在的情况下,许多研究人员和临床医生假设钙-磷酸盐-骨代谢的激素模型也适用于“维生素 D”——隐含的 1,25-二羟基维生素 D——以某种方式“调节”免疫系统。 这导致该领域的许多新手通过撰写更多信息不足且可能具有误导性的文章来使该问题长期存在。

- 虽然自 2000 年代后期以来主要研究人员一直大力支持大约 50 ng/mL 的循环 25-羟基维生素 D,但对于维生素 D3 的补充量(作为体重比例)尚未发表共识建议,肥胖者的比例更高,这将在没有医疗监督的情况下为所有年龄和身体形态的人可靠地实现这一目标。

只要大多数人的 25-羟基维生素 D 水平保持在目前令人震惊的低水平,疫苗、单克隆抗体、抗病毒药物、封锁或口罩方面的努力都无法抑制 SARS-CoV-2 或保护所有感染者这种或类似的病原体造成严重伤害或死亡。 其他营养素和负担得起的药物也可以发挥作用,但没有一种能弥补因 25-羟基维生素 D 不足直接导致的普通人群中减弱的、通常是残废的、破坏性的炎症免疫反应。

解决 COVID-19、败血症和流感的方法是全民补充、政府支持但非强制性的维生素 D3 补充剂,以达到健康的 25-羟基维生素 D 水平。 没有其他解决办法。 在没有这种充盈的情况下,所有其他努力都只是在边际上摆弄。

虽然必须讨论和解决腐败、审查制度、政府过度扩张、准疫苗无效和伤害等问题,以及应对大流行的其他可以说是犯罪的方面,但这些问题分散了人们对免疫系统对 50 纳克疫苗的需求的提高认识和理解的注意力/mL 循环 25-羟基维生素 D。

自从大约 25 年前现代人类远离赤道以来,40,000-羟基维生素 D 不足一直是困扰越来越多的人类的问题。 合成维生素 D3 的生物和工业方法都涉及大约 297 nm 的 UV-B 光,这也会破坏 DNA 中的键并增加患皮肤癌的风险。 减少这种损害的色素沉着会导致维生素 D3 的产生减少,尤其是在 UV-B 通量较低的时期。

在大多数国家,住房、车辆、衣服和现在的防晒霜都减少了皮肤维生素 D3 的产生。 解决 COVID-19 问题取决于解决 25-羟基维生素 D 问题,这是大多数对适当营养这方面最负有责任的人(医生和免疫学家)长期以来不愿对证明他们的信息感兴趣的一部分几十年来,人们一直错误地认为适当补充维生素 D3 的必要性。

解决这个问题的主要障碍是群体思维——我们所有人都必须考虑的一种自然倾向,即认为似乎与我们最信任的人的共识观点相矛盾的信息不值得我们关注。

补充每个人的 25-羟基维生素 D 的最大挑战可能是干预涉及一种易于理解的现成营养补充剂的作用机制,大多数人已经对此有所熟悉。 在危机时期尤其如此,整个行业都在用数十亿美元的资金辛勤工作,以开发被广泛认为必然针对特定疾病、长矛状和狭隘目标的解决方案。

Wimalawansa 教授自 1990 年代中期以来一直致力于研究维生素 D 并提高人们对维生素 D 的认识,他告诉我们其中一位 (RW),医生对他的努力最常见的反应是:“这怎么可能是真的? 太简单了。”

解决 25-羟基维生素 D 水平普遍缺乏的问题不仅对于对抗 COVID-19,而且对于对抗与免疫系统功能相关的其他疾病也至关重要。 医生、免疫学家和公共卫生官员必须认识到适当补充维生素 D3 的重要性,并努力实施有效的策略以确保普通人群有足够的 25-羟基维生素 D 水平。

只有克服当前的群体思维模式并接受这种解决方案的简单性,才有可能在与 COVID-19 和其他传染病的斗争中取得重大进展。 通过齐心协力提高人们对保持健康的 25-羟基维生素 D 水平的重要性的认识,人们有望找到一种更有效的公共卫生和疾病预防方法。

这篇文章出现在作者的 Substacks https://www.drgoddek.com 和 https://nutritionmatters.substack.com,这两者都可以进行评论和进一步讨论。

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。