专家们仍在阴暗地警告说,目前一些国家的感染人数激增。 但世界各地的公众情绪发生了巨大变化。 大多数人不加批判地接受政府在前几年做了他们需要做的事情来“保护我们的安全”,但与此同时,封锁和疫苗接种疲劳已经开始,公众恐慌的驱动力已经消退。

民主党政治领导人至少善于解读这些迹象,因此暂时基本上都在推迟。

由于人们认为大流行病已基本结束,回顾和审查已经开始发展,其中一些已经被报道。 需要新思维,但很难找到。

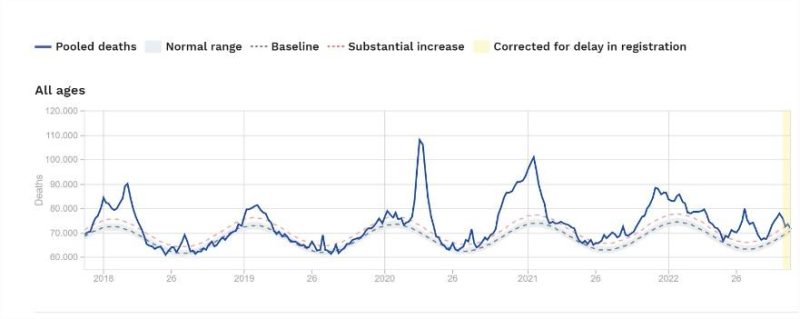

那么政府的反应有多成功呢? 在这里,我们需要把目光从树木上移开,看看树林,看看大局。 没有比调查欧洲死亡率监测服务机构 EUROMOMO 维护的五年全因死亡图表更好的方法了。 政府迅速出台了严厉和极端的政策——有什么理由相信它们奏效了? 这是 28 年 2022 月 XNUMX 日的图表:

总的来说,我们看到了五个下降的峰值和逐渐变平的曲线的趋势,所以整体情况是逐渐下降的,这只是随着免疫力的增强而出现的。

从 2020 年 XNUMX 月开始,欧洲和西方世界的政府开始着手“拉平曲线”。 第一条曲线对任何人来说都是扁平的吗? 它是最尖锐和最高的,发生在传统的北方冬季呼吸道病毒的后期,并且可能在夏季到来时迅速切断。

还要记住,专家预测随着政府开始取消进入夏季的限制,灾难将会接踵而至。 它没有发生。 如果取消限制没有影响,我们为什么要相信实施限制会产生任何影响?

2021 年的峰值略低,但曲线略宽,延伸了整个冬季。 封锁再次成为主要武器,尤其是在本赛季的前半段,并没有阻止急剧上升,然后在高峰前有所缓和。

疫苗接种在本季后半段开始增加,疫苗接种曲线的上升与死亡率曲线的下降呈负相关,但死亡率下降与没有接种疫苗的前一年几乎相同。 根据 我们的数据世界,到 1 年 2022 月 12 日,65% 的欧洲人口已被感染,约 2022% 的人接种了疫苗,XNUMX 年曲线最平坦。

可以证明,作为“混合免疫”的一个组成部分,疫苗接种运动促成了 2022 年曲线趋于平坦; 然而,我们也应该注意到六个月后异常的夏季高峰,所以今年的总成绩是否有很大改善还不得而知。

研究证据没有多大帮助。 肯定有观察性研究表明,疫苗接种可以降低特定时间窗口内的 COVID-19 阳性死亡率。 然而,研究表明它可以在更有意义的时期内降低全因死亡率 非常 很难找到,从著名的随机对照试验开始,这些试验通常被认为是最高级别的证据。

反对这种论点的理由是疫苗试验没有足够大的试验人群来检测全因死亡率的统计学显着差异。 也许是这样,但有几个小组已经汇总了多项试验的数据。 本恩等人. 仍然发现 mRNA 疫苗的全因死亡率没有改善,并且 弗莱曼等人. 还发现严重不良事件的风险大于住院的风险。

转向观察性试验, 点击此处 是匈牙利的一位老人,但它只考虑住院人群并且有一个广泛的排除期:参与者在接受两剂疫苗后仅 14 天就被认为接种了疫苗,并在之后进行了 28 天的随访。

如果您在该时间窗口之前或之后或在家中死亡,则您不被计算在内。 当然,评估全因死亡率的重点是评估从第一次接种疫苗开始的总结果。 否则,对大流行曲线的影响是不可知的。 另见 批评 英国的Norman Fenton教授及其同事的数字就是这个原因。

另一个 来自瑞典的老年人研究 仅排除前 27 天。 研究人员对数据进行切片和切块,突出结果在多大程度上依赖于这些分析决策,并发现,除其他外,对于长期护理机构居民的第四剂疫苗死亡率在第 60 天之间仅为 126%和第 XNUMX 天。收益递减已经开始,不仅是感染,还有死亡率。

A 预印本分析 一位独立研究人员对荷兰市政当局进行的调查发现:“在接种疫苗和加强疫苗接种活动后,我们无法观察到荷兰市政当局接种疫苗具有降低死亡率的效果。”

A 系统评价 根据对 42 项研究的选择,辉瑞疫苗的第一剂疫苗在第 1.1.1 天和第 72 天之间将针对 B14 变体的死亡相对风险降低了 20%,而针对 B0 变体的死亡相对风险降低了 1.30%。 第二次接种后第 100 天的有效性为 14%。 接下来发生了什么? Omicron 时代发生了什么?

这些结果是如此有限和合格,很难看出政策制定者如何将它们用作政策决策的基础。

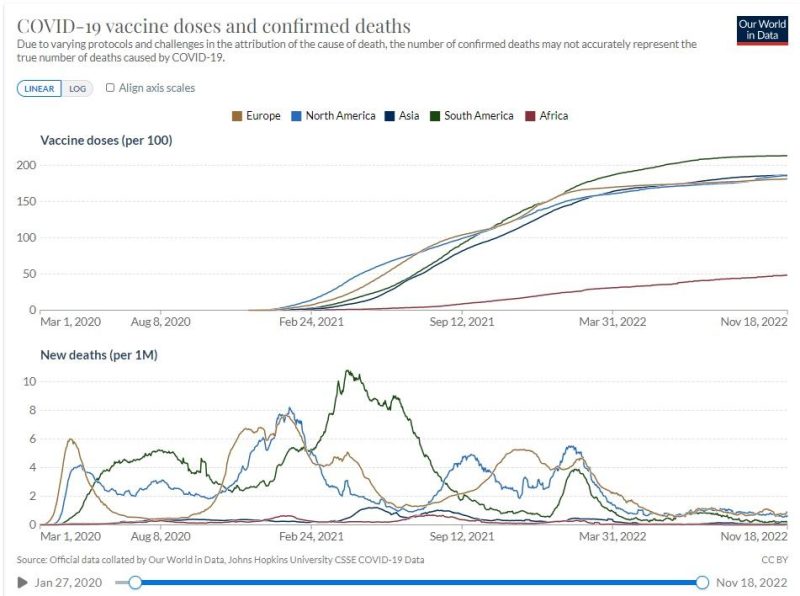

其他广为人知的研究建立在同样薄弱的基础之上。 其中包括:再次建模(预测如果没有接种疫苗会夸大生命损失,然后论证这些虚拟或假设的生命是通过接种疫苗挽救的——见此 批评 在上流社会); 和 差异分析 一组选定的同行国家之间的微小差异。 这些差异在全球范围内消失了。 所有地区都一致认为 COVID-19 死亡率较低,包括疫苗接种率较低的非洲。 在这个水平上看不到疫苗接种和死亡率之间的任何相关性。 无论如何,“相关性不是因果关系”发生了什么?

COVID-19 带来了人们记忆中研究文献的最大激增——我们对其中最重要的问题——如何降低全因死亡率——的可靠信息如此之少是不可接受的。

在后视镜中,政府干预对超额死亡率的影响应该打在我们的脸上——但事实并非如此。

各国政府采取极端行动来应对 COVID-19,理由是它是一种 100 年一遇的极端威胁,会影响到每个人。 ICL COVID 响应小组的臭名昭著 报告9 预测它可能导致极高的死亡率(美国为 2.2 万)。 他们推荐了一个大战略(可以这么说)来抑制病毒,直到出现有效的疫苗,这暗示这将结束大流行。

为了应对这种假设情况,各国政府惊慌失措,忽视了自己的大流行病防范计划,并采取了对个人自由施加前所未有的限制的高风险策略。 这些对策造成重大危害和 附带损害,包括因医疗延误造成的生命损失以及失业率上升和极端贫困加剧的中期后遗症(例如 世界银行 发现“大流行导致 97 年又有 2020 万人陷入[极端]贫困”)。

但 ICL 小组对死亡率的估计是基于初步数据和可疑的假设,并且被严重高估了。 我们可以通过比较他们早期对感染死亡率 (IFR) 的假设与 John Ioannidis 及其同事对 IFR 的回顾性计算, 基于硬数据。 ICL 报告假设所有年龄组的总 IFR 为 0.9%,而 Ioannidis 发现 0-59 岁的 IFR 为 0.07%,0-69 岁的数字为 0.09%。

| 年龄组别 | ICL | 约阿尼迪斯 |

| 20-29 | 0.03% | 0.003% |

| 30-39 | 0.08% | 0.011% |

| 40-49 | 0.15% | 0.035% |

| 50-59 | 0.6% | 0.129% |

| 60-69 | 2.2% | 0.501% |

因此,我们可以看到,ICL 对导致大规模封锁的死亡率的估计至少比实证结果高十倍。 您可以了解为什么 Ioannidis 是一篇题为“预测失败.' 然而,政府政策经常受到不可靠的预测和建模的指导。 建模小组的辩护是他们不是在预测而是在生成场景。 但政府政策是由不合理的最坏情况驱动的,ICL 超越了生成场景来推荐大战略。

因此,政府的政策制定是基于完全错误的信息。 存在极端威胁需要采取影响全体人口的极端措施的基本原理是无效的。

无论如何,没有先验的理由相信极端措施比温和措施更有效。 Ioannidis 及其同事 再次解决了这个问题,发现与政策限制较少的国家相比,政策限制较多的国家的个案增长率并不低。

应该考虑其他具有更好成本效益比的策略。 例如,荟萃分析和系统评价 D'Ecclesiis 等人. 发现“补充维生素 D 与 Covid-19 有显着关联,包括疾病恶化和死亡的风险,尤其是在 25OHD 缺乏且患者不严重的季节。” 此外,他们发现补充维生素 D 可使疾病严重程度降低 55%。

维生素 D 补充剂对维生素 D 缺乏症患者的好处最大,长期护理机构的人群中肯定有很大比例的人缺乏维生素 D。即使是像用盐水冲洗鼻腔这样简单的事情,也应该进一步研究。 巴克斯特等人. 得出结论:“开始鼻腔冲洗的 SARS-CoV-2+ 参与者住院的可能性比全国低 8 倍以上。”

人权法和公共卫生法允许在公共紧急状态下暂时减损权利,但政府需要考虑替代方案并选择限制最少的策略来实现政策目标。 但政策目标不明确且不断变化,政府直接采取有史以来对民众实施的最严厉措施。

迄今为止,这些问题尚未在大流行管理的主要回顾性审查中得到解决。 受委托的知名集团 “柳叶刀” 不加批判地接受了接种疫苗后“抑制”或“遏制”的宏伟战略,而没有考虑其背后证据的质量。 尽管他们的报告中对附带损害进行了很好的讨论,但他们在成本效益分析方面的尝试仅限于比较因 COVID-19 造成的生命损失估计值与遏制措施造成的 GDP 损失。

这完全忽略了这些措施造成的附带损害,包括众所周知的失业和贫困对健康的影响,可能导致大量生命损失。 柳叶刀委员会关于未来大流行病防范的建议 (p43) 根本没有解决大战略的有效性或全部成本效益(在生活中)。 另见这个 批评 戴维·贝尔 (David Bell) 在 Brownstone 上。

自然的贡献是 结束 COVID-19 公共卫生威胁的跨国德尔福共识. 这些德尔菲神谕也对“经过验证的预防措施”抱有不加批判的信念,这是他们所有建议所依据的一个关键且有问题的假设,并且他们非常注重压制不同的观点。

相比之下,澳大利亚的两篇评论更具探索性,也许是对他们国家极端打压政策和孤立主义的反应。 这 舍戈尔德评论 受三个慈善基金会的委托,由一位前澳大利亚公共服务部门负责人的大学校长领导。

这篇评论侧重于公共政策,并对“几乎是有目的的决策不透明”提出了高度批评,发现过度依赖延长封锁和边境管制显然是“越界”(可能源于声名狼藉的前总理过去的胜利在压制非法移民方面):“我们的出发点应该是澳大利亚公民和永久居民拥有进入自己国家的道义和人权。” 事实证明,要扭转感染浪潮,比拨船还难。

一组公共卫生专家还使用德尔菲共识方法得出 澳大利亚 COVID-19 公共卫生应对措施的主要经验教训 在地区版 柳叶刀 该小组包括被媒体广泛引用并在此期间发出理性声音的专家。

他们也高度批评极端的边境控制措施,以及“零 COVID”战略的徒劳:“一旦 SARS-CoV-2 病毒在全球范围内建立(包括在动物宿主中),并给予不完整的疫苗保护以防止病毒传播,很明显根除(SARS-CoV 是可能的)是无法实现的。 令人担忧的是,后来的 SARS-CoV-2 变体和亚变体具有更高的传播能力,这使得追求零 COVID 政策无法实现,并且与全球连通性不相容。

在这里,他们“聚焦”(可以这么说)一个关键的战略问题,而这个问题在 自然 和 Lancet: 一旦呼吸道在世界范围内传播,遏制和抑制的理由就会变得微弱,应该认真考虑缓解措施。 各国政府严重高估了他们控制疫情的能力。

将会有更多的回顾性审查,包括来自政府的审查。 他们应该修改他们在抑制病毒缓解方面的立场,但他们不会。 这个关键的战略选择就不讨论了。 但封锁和疫苗接种规定不应常态化。 不应为了这种不确定的回报而践踏人权。

这是 非常 政府不太可能在未来采取真正的战略方法,更有可能在不考虑其他选择的情况下接受正统的“疫苗接种+”模式。 这为在未来的大流行病中进一步过度扩张打开了大门。

发表于 知识共享署名4.0国际许可

如需转载,请将规范链接设置回原始链接 褐石研究所 文章和作者。